Il profilo dell'economia

globale nel 1997 è caratterizzato da un grande spartiacque,

sommariamente databile attorno a settembre. Prima di allora, l'espansione

produttiva era proseguita con grande speditezza, in un clima di ottimismo

generalizzato, alimentato da tre diversi fattori: il prolungarsi della

fase espansiva dell'economia americana, che non accennava a dare segni

di stanchezza, l'apparire di sintomi di ripresa in Europa,, e il perdurare

- sia pure con una relativa perdita di slancio - del "miracoloasiatico".

Questo terzo fattore di crescita mondiale è venuto bruscamente

meno con la fine dell'estate. Un confuso susseguirsi di avvenimenti

ha dato luogo a quella che si definisce come "grande crisi asiatica".-

una sequenza complessa di crisi valutarie, crisi di Borsa, crisi aziendali,

crisi politiche, in progressiva estensione e aggravamento, che ha

coinvolto direttamente oltre una decina di Paesi e indirettamente

l'intera economia mondiale.

Ne sono duramente toccati un Paese come il Giappone, componente essenziale

dell'economia globale, una piazza finanziaria di prima grandezza,

come Hong Kong, imprese finanziarie e industriali di rilevanza mondiale,

come Yamaichi e Hyundai. Il tutto ha gettato un'ombra minacciosa sul

panorama, altrimenti ottimistico e solare, dell'economia mondiale

di mercato; e, pochi giorni prima del Natale, ha indotto il Fondo

monetario internazionale (Fini) a rivedere al ribasso in maniera consistente

le prospettive per il 1998. Già poche settimane più

tardi, tali previsioni riviste sembravano peccare per troppo ottimismo.

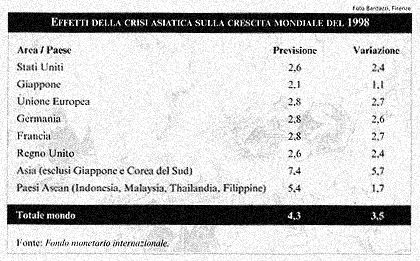

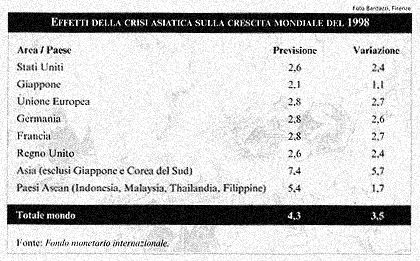

Secondo il Fmi, a seguito della crisi asiatica il tasso di crescita

mondiale dovrebbe ridursi di quasi un quinto. Questo "effetto

Asia" risulta fortemente differenziato. Lo subiscono direttamente

le "tigri" del Sud-Est asiatico e, tra le grandi economie,

risulta seriamente colpito il Giappone, già caratterizzato

da bassissimo dinamismo; ma anche per Stati Uniti, Francia, Regno

Unito e Germania la revisione non appare del tutto trascurabile. L'Ocse,

del resto, dopo aver rivisto al ribasso, dal 3,8 al 2,9 per cento,

nella sua analisi semestrale, le stime di crescita per l'area dei

Paesi industrializzati, a dicembre ha operato un'ulteriore correzione,

portando la propria stima al 2,5 per cento.

La possibilità che questi sviluppi sfuggano di mano, imprimendo

all'economia globale un andamento negativo di portata tale da modificarne

sostanzialmente la natura, non appare più soltanto teorica.

La parola "deflazione", da decenni sconosciuta al vocabolario

degli analisti finanziari, è stata frettolosamente riesumata

e ha assunto connotazioni minacciose. Il pericolo di una deflazione

mondiale è stato prospettato in un discorso ufficiale da Alan

Greenspan, governatore della Federal Reserve, la Banca centrale degli

Stati Uniti, ai primi di gennaio di quest'anno.

A torto o a ragione, i fantasmi degli Anni Trenta paiono uscire di

nuovo dalla soffitta della storia, riproponendo interrogativi sulla

natura e la stabilità del capitalismo.

Hong Kong è non un gioiello della corona del capitalismo mondiale,

bensì un ingranaggio importante del meccanismo finanziario

mondiale. E' l'ottava piazza finanziaria del mondo (Milano è

la sedicesima) e la seconda in Asia, dopo Tokyo; il suo sistema di

diritto commerciale fa invidia a molti Paesi europei; la sua efficienza

amministrativa farebbe certo invidia all'Italia, se l'Italia prestasse

veramente attenzione a queste cose.

Sede di una rispettabilissima università, vanta il più

alto tasso mondiale di diffusione di quotidiani (850 ogni mille abitanti,

circa 6 volte più dell'Italia), è il secondo mercato

al mondo per i gioielli di Cartier, la perla degli esportatori di

cognac, una meravigliosa città con alcuni degli alberghi più

belli del mondo e un punto di transito pressoché indispensabile

per i capitali europei, americani e giapponesi destinati a investimenti

in Cina. Solo Hong Kong è in grado di spiegare l'Occidente

alla Cina e la Cina all'Occidente, di tradurre (anche da un punto

di vista linguistico) aspirazioni e istanze dell'uno nei termini dell'altro.

La decisione di cedere Hong Kong alla Cina fu presa quasi vent'anni

fa e il vertice del G7 tenuto a Denver nel giugno 1997 ne ha solo

preso atto in via definitiva. Inevitabile per il Regno Unito da solo,

avrebbe potuto indubbiamente essere capovolta mediante un'azione congiunta

di tutte le potenze occidentali. Queste non l'hanno fatto. Hanno invece

presentato Hong Kong ai cinesi su un piatto d'argento, al suono dei

pifferi e delle cornamuse degli scozzesi che ammainavano la bandiera.

Che cosa succederà ora? Le soluzioni possibili sono solamente

tre.

Prima soluzione: una "cinesizzazione" piuttosto rapida e

brutale dell'ex colonia, con l'erosione delle libertà civili

e la distorsione in termini cinesi delle libertà di mercato.

In questo caso, risulterebbero vittoriose le "gelosie" di

Shanghai e di Canton e si avrebbe, nel giro di cinque o dieci anni,

un rapido declino dovuto alla perdita dei caratteri di unicità

che costituiscono il vero patrimonio di Hong Kong.

Seconda soluzione: una continuazione delle cose così come sono

ora, col mantenimento dell'alta dirigenza burocratica e un rapporto

diretto con Pechino che seguiterà a riconoscere a Hong Kong

i suoi "privilegi", giocando anzi sull'antagonismo con le

vicine città della Cina meridionale.

Naturalmente, le libertà civili saranno attenuate. In questo

caso, Hong Kong non decadrà, ma è difficile prevederne

una crescita ulteriore.

Terza soluzione: è quella illustrata dalla bellissima copertina

di "The Economist" nella settimana della transizione. Hong

Kong, in una mano un sacchetto di dollari e nell'altra la bilancia

della giustizia, ferma i tanks dell'esercito cinese. La prospettiva,

insomma, è che Hong Kong, elemento essenziale per la trasformazione

nel senso del mercato dell'economia cinese in quanto colonia britannica,

diventi elemento di trasformazione in senso democratico dell'intera

società e della politica cinese, in quanto "territorio

speciale" della madrepatria.

Naturalmente, a Pechino i "duri" sperano nella prima soluzione,

gli innovatori nella seconda. A Denver, la speranza si è incentrata

nella terza. Così apparentemente attento a misurare i rischi

d'affari, con Hong Kong il capitalismo ha fatto un'autentica scommessa

politica all'insegna dell'incertezza. E' la scommessa oraziana del

"Graecia capta ferum victorem coepit" che molti assolutisti

a Pechino vedranno come una sorta di cavallo di Troia entro le mura

della cittadella cinese.

Per questa scommessa passa la speranza di un'economia mondiale stabile,

di un'evoluzione pacifica di un miliardo e 200 milioni di cinesi verso

la prosperità e la libertà. Ci sarebbero da risolvere

problemi di ogni genere, in quanto l'ingresso cinese nella fascia

dei redditi per abitante medio-alti non comporterà certo la

semplice ripetizione dei modelli di consumo europeo o americano. Vincoli

geografici, ecologici e demografici, rendono impensabile una replica

del boom individualistico dei consumi dei nostri "miracoli economici";

si dovranno studiare e trovare forme nuove di domanda privata e pubblica.

Un'eventuale sconfitta del disegno di mercato significherebbe, d'altra

parte, un brusco aumento della tensione internazionale accompagnato

da una crisi finanziaria non piccola, che si aggiungerebbe alle attuali

fortissime difficoltà asiatiche.

E' questa l'alea che l'Occidente ha dimostrato di voler correre; per

questo, quanto accadrà a Hong Kong nei prossimi anni influenzerà

tutto il mondo. L'isolotto che i cinesi cedettero al termine della

Guerra dell'Oppio diventa così l'ombelico del capitalismo.

|