Un politologo francese,

Jean François Revel, ha coniato recentemente un'espressione particolarmente

felice per designare quei politici ed in particolare quei sindacalisti

che in seguito a nuove batoste economiche sono ora disposti a fare dell'autocritica.

Sono, insomma, dei " profeti retrospettivi ". Affermano: se

si fosse fatto quello, non sarebbe capitato questo. Dimenticano, naturalmente,

che a suo tempo hanno proprio patrocinato quello che poi ha dato luogo

a questo, e cioè alle batoste economiche.

Sarebbe troppo lungo elencare, in base all'esperienza italiana, gli errori

di politica economica commessi negli anni Settanta, ed anche prima, errori

che oggi si cerca di far dimenticare con un po' d'autocritica. Come se

l'autocritica fosse sufficiente per sanarli. Così, solo per far

qualche esempio, non basta dire, profetizzando all'incontrario, che il

salario non è una variabile indipendente, che la conflittualità

permanente sfascia le imprese, e così via. Non vale piangere sul

latte versato. Piuttosto, bisogna rendersi conto, oggi come oggi, quali

potranno essere domani le ripercussioni negative d'alcune richieste contenute

nelle cosiddette piattaforme sindacali, concernenti la ristrutturazione

salariale che direttamente o indirettamente modificheranno la distribuzione

del reddito nazionale tra i fattori di produzione.

Ho già scritto che da alcuni anni al fattore lavoro, dipendente

ed indipendente, tocca una quota via via maggiore del reddito nazionale

netto, al costo dei fattori. Nel 1977, questa quota ha superato il 92

per cento, per cui agli altri fattori di produzione è rimasto solo

poco meno dell'8 per cento. Partendo da questa constatazione sono possibili

alcune riflessioni su quanto potrà verificarsi, se per l'appunto

si accoglieranno o le richieste di cui s'è appena fatto cenno.

Prima riflessione. Da anni si sente parlare di " giungla" salariale.

L'inventore di quest'espressione che mira a porre soprattutto in evidenza

alcune differenze di retribuzione, e proprio per questo condannarle, ne

ha tratto fama politica. S'è perfino costituita una commissione

parlamentare che ne ha discusso in lungo e in largo. Non s'è preso,

però, in adeguata considerazione il fatto che la giungla non riguarda

solo i salari e gli stipendi, ma anche e soprattutto la produttività.

In altri termini, non si possono stabilire confronti omogenei, e quindi

significativi, tra i livelli retributivi, se contemporaneamente non si

tiene conto della produttività, o meglio ancora della produzione

per unità di lavoro che corrisponde a queste remunerazioni.

Se si tenesse conto della componente produttività, sarebbe facile

constatare che in alcuni casi i divari nelle retribuzioni non trovano

alcuna giustificazione, per cui s'è veramente di fronte ad una

giungla che non sarà tanto facile disboscare, perché a quest'azione

risanatrice s'oppongono concreti interessi corporativi. In altri casi,

invece, il divario è più che giustificato, perché

ad una diversa remunerazione corrisponde una diversa qualità e

quantità di lavoro. Solo stabilendo questa diversa correlazione

è possibile ottenere un impegno produttivo individuale, che in

fin dei conti non giova solo ai singoli, ma a tutta la collettività.

Il divario assume un significato del tutto particolare in relazione ad

alcune richieste intese a modificare la struttura delle remunerazioni.

Non è qui il caso di soffermarsi sui procedimenti per effettuare

questa ristrutturazione, tanto più che la materia è ancora

oggetto di discussione nell'ambito delle organizzazioni sindacali.

Un aspetto particolare riguarda la revisione per dare più ampio

spazio alle remunerazioni dirette ed immediate, vale a dire quelle che

in concreto si trovano nella busta paga, e questo restringendo lo spazio

di quelle indirette che, grazie agli oneri sociali ed assistenziali, si

concretano in servizi attuali, come quelli sanitari, ed in remunerazioni

differite, come sono le pensioni.

Si comprendono facilmente i motivi di questa revisione. Da che mondo è

mondo, sempre meglio un uovo oggi che una gallina domani, specie se la

gallina si prospetta spennata dall'inflazione, ed in particolare se si

ritiene che in ogni caso sarà allevata a spese della collettività.

Solo apparentemente, però, il costo del lavoro per le imprese,

che è quello che conta, non subirà aumenti. In realtà,

qualcuno dovrà pur pagare gli oneri sociali ed assistenziali, dato

che non è possibile ridurre i servigi attuali e le remunerazioni

differite. Se non si pagheranno con contributi sociali, si pagheranno

con tributi, o peggio ancora con l'inflazione.

Un altro aspetto di questa ristrutturazione delle remunerazioni, pure

assai significativo, è quello che risulta dalla tendenza a collegarla

con un ulteriore passo avanti sulla via dell'appiattimento delle retribuzioni

stesse. L'idea per alcuni sindacalisti sarebbe quello di un salario e

stipendio uguale per tutti, quale che sia l'apporto di ognuno in relazione

alla rispettiva produttività. Questo livellamento di retribuzione

mira dunque ad eliminare ogni forma di " meritocrazia ". Un

principio analogo, del resto, a quello d'alcuni studenti quando chiedono

la promozione assicurata ed il voto uguale per tutti. Lo sfascio della

scuola dovrebbe ammonire coloro che chiedono di estendere l'applicazione

di questo principio all'attività produttiva.

Risulta ad evidenza, dunque, che i progetti di ristrutturazione delle

remunerazioni non tanto mirano a disboscare la giungla retributiva, quanto

a livellarla, il che non sarà certo verso l'alto, bensì

verso il basso, e comunque sganciata da ogni riferimento ad una maggiore

produttività. Quindi, questo livellamento, è destinato a

provocare un ulteriore ristagno dell'attività produttiva che, si

voglia o non si voglia, è sempre affidata alla volontà dei

singoli d'emergere, d'andare avanti, una volontà che si concreta

in un trascinamento che favorisce il funzionamento del sistema economico

considerato come un tutto. Questo ristagno alla fine dà luogo,

come pure l'esperienza insegna, alla formazione di gruppi privilegiati,

in quanto operano nell'ambito del mercato ufficiale del lavoro, e di gruppi

emarginati.

Questi sono i problemi che anche i politici, ma ancora più i sindacalisti,

devono affrontare con criteri realistici, in vista di quanto potrà

accadere domani. E non c'è bisogno di molta fantasia per rendersi

conto che ogni appiattimento delle retribuzioni, e quindi ogni rottura

dei legami tra remunerazioni e produttività, è destinato

a rallentare lo sviluppo produttivo. E se non è più il caso

di fare profezie per il passato, si cerchi almeno, con cognizione di causa,

di non sbagliare ancora guardando al futuro.

Investimenti

e risparmio

Quando Keynes, poco

prima di morire, disse che non era keynesiano, già intuiva che

i dirigenti della politica economica stavano preparando un sostanziale

travisamento del modello con cui aveva cercato di schematizzare il funzionamento

dei sistemi economici. Modello, com'è noto, basato sulla coordinata

azione del principio di moltiplicazione e di quello di accelerazione.

I dubbi di Keynes riguardavano in particolare l'applicazione in termini

di politica economica del principio di moltiplicazione, con il quale

s'afferma che l'aumento del reddito nazionale, variabile dipendente,

può considerarsi come un multiplo degli investimenti, variabile

indipendente. Sicché, se si sostengono gli investimenti, s'incrementa

pure il reddito nazionale, e quindi i consumi ed il risparmio, il quale

a sua volta consente di fornire ulteriore sostegno agli investimenti.

Il risparmio è dunque sempre necessario.

Faccio grazia ai lettori, e specialmente a quelli che ancora accettano

acriticamente il mito keynesiano, contrapponendolo sdegnosamente ad

altri definiti " classici ", di tutti i se e di tutti i ma

che condizionano il funzionamento di siffatto modello. Mi limito a dire

che ha funzionato in anteprima per rimettere in sesto l'economia degli

USA, colpiti dalla grande crisi 1929-33. Ma allora queste economie erano

soggette ad un violento processo deflazionistico il quale, a sua volta,

dava luogo ad una continua caduta della produzione. Cadevano pure i

consumi, ed anche quel poco di risparmio che si formava rimaneva inoperoso.

Non si dimentichi, a questo proposito, che negli anni della grande crisi

i prezzi all'ingrosso e al minuto si dimezzarono. Sicché, una

politica monetaria espansiva intesa a sostenere gli investimenti, anche

di natura autonoma, e cioè non strettamente legati al risparmio,

aveva un ampio margine d'azione senza provocare particolari stimoli

inflazionistici. Questo è un punto sostanziale da tener presente,

al fine di non ripetere ad orecchio ricette economiche che in questo

dopoguerra, ma specialmente negli ultimi anni, hanno consentito di innescare

stimoli inflazionistici che non si sa quando potranno essere annullati.

Bisogna tener presente, in altre parole, che i modelli economici sono

strumenti che di volta in volta debbono essere adattati alle particolari

situazioni di fatto. E' vero che non sempre il risparmio, che in questo

caso meglio si potrebbe definire tesoreggiamento, porta automaticamente

agli investimenti. Ma è altrettanto vero che se il finanziamento

degli investimenti è effettuato come moneta aggiuntiva, e cioè

superiore a quella richiesta dal mercato, l'aumento del reddito nazionale,

condizione necessaria ma non sempre sufficiente per un aumento del risparmio,

dà luogo a processi inflazionistici.

L'innescamento di processi inflazionistici si verifica particolarmente

quando la produttività di un sistema segna il passo rispetto

all'incremento dei flussi monetari con i quali si remunerano i fattori

di produzione. Si tratta di un altro punto che il modello keynesiano

non teneva e forse non poteva tener presente nel momento in cui venne

realizzato. Difatti, per il funzionamento di questo modello si richiede

che l'offerta delle prestazioni dei fattori di produzione, e specialmente

del lavoro, nonché dei beni e servigi che derivano dal loro operare,

sia elastica rispetto alla domanda. In caso contrario si generano pressioni

inflazionistiche. Il concetto della piena occupazione del lavoro è

validissimo sul piano sociale. E lo sarebbe anche sul piano economico,

se le remunerazioni di questo fattore di produzione aumentassero in

parallelo alla sua produttività. Ma se l'elasticità del

mercato del lavoro è difettosa, e questo avviene quando una politica

di piena occupazione risulta avulsa da ogni condizionamento economico,

le conseguenze non possono essere che quelle che ci stanno sotto gli

occhi.

Su queste conseguenze non è il caso di insistere. Piuttosto,

è necessario ribadire che gli investimenti sono oggi più

che mai legati al risparmio, ed anche, se si vuole essere più

precisi, alle modalità con cui il risparmio è impiegato.

Sappiamo, tutti che nel nostro sistema economico l'unica fonte di risparmio

sono oggi le famiglie. Il risparmio delle imprese, il cosiddetto autofinanziamento,

è diventato negativo. Questa espressione può suscitare

qualche meraviglia. Il risparmio può essere negativo? Sicuramente.

E più precisamente quando non genera un processo di accumulazione

del capitale, bensì si risolve in una decumulazione. In alcuni

casi, infatti, l'ammontare dei salari e stipendi pagati da imprese supera

il valore aggiunto dalle imprese stesse. Ciò significa che i

salari e stipendi sono pagati con quote di capitale, come del resto

risulta dal crescente indebitamento delle imprese.

Il risparmio della Pubblica Amministrazione, misurato dagli investimenti

pubblici finanziati con tributi e contributi, è pure negativo.

Da tempo, infatti, questi investimenti sono, finanziati esclusivamente

con debito pubblico. Ma questo non avviene solo con gli investimenti.

Con debiti, ed anche con emissione di moneta, si fa pure fronte ad una

parte delle spese correnti, che per la quasi totalità riguardano

remunerazioni e trasferimenti di reddito che poi le famiglie riducono

in consumi ed in risparmio.

Così il principio di moltiplicazione si sviluppa in modo contrario

a quello tradizionale. Non dà luogo, cioè, al principio

di accelerazione, per cui un aumento del reddito nazionale genera un

aumento del risparmio, e quindi degli investimenti, vale a dire del

fondo netto di beni strumentali a disposizione del sistema economico.

Il risparmio addizionale è subito distrutto, in quanto non si

traduce in nuovi investimenti produttivi, bensì in consumi. Giova

infine tener presente che nel tempo il rapporto tra il risparmio nazionale

lordo ed il reddito nazionale lordo disponibile è andato via

via diminuendo. Negli anni Sessanta ha oscillato intorno al 24%. Ma

negli anni Settanta è cominciato a discendere. Nel 1976 è

stato del 21%. Queste percentuali sono calcolate in base a grandezze

espresse in termini monetari. Ancora più grave è il loro

significato se si tenesse conto della loro portata reale. Comunque,

la parallela caduta degli investimenti è stata la naturale conseguenza

della riduzione, sia in termini assoluti che relativi, sia in termini

monetari che reali, del risparmio.

Questo dunque è il quadro della situazione. L'indebitamento pubblico

che ha le sue radici in una politica finanziaria spensierata crea inflazione.

Oggi, alla resa dei conti, si pensa di correggerla inasprendo solo il

carico tributario, magari mangiandosi il fieno in erba con un anticipo

d'imposte, senza porre mano ad una pure simbolica riduzione delle spese

correnti. L'inflazione sconvolge però il significato reale d'ogni

grandezza economica, e quindi, in definitiva, del modello keynesiano

valido in tempi di deflazione, che non sono certo quelli che caratterizzano

il funzionamento odierno del nostro sistema economico.

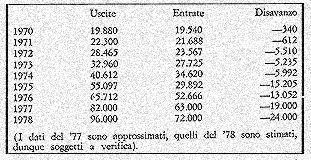

La discussione

sul disavanzo allargato della Pubblica Amministrazione prosegue con

carosello di cifre. Le cronache riferiscono sulle varie ipotesi. Ma

in tutto questo gran parlare e scrivere non sempre si presta adeguata

attenzione all'andamento delle entrate e delle uscite, che per l'appunto

danno luogo al disavanzo. Vale quindi !a pena di integrare le discussioni

con alcuni dati concernenti i totali delle entrate ed uscite, sia correnti

che in conto capitale. Giova sottolineare che questi dati registrano

flussi di cassa e non di competenza, in quanto risultano dai conti economici

consolidati dalla Pubblica Amministrazione. Ecco i dati espressi in

miliardi di lire correnti:

(I dati del

'77 sono approssimati, quelli del '78 sono stimati, dunque soggetti

a verifica).

Per interpretare il significato di questi dati occorre rifarsi al reddito

nazionale. Ma quale aggregato prendere in considerazione come termine

di confronto? Non certo il reddito nazionale lordo, vale a dire comprensivo

degli ammortamenti, come qualcuno è solito fare, se non altro

per dimostrare che nel nostro sistema economico la pressione tributaria

e paratributaria non è molto differente da quella in atto in

altri sistemi.

Ma a parte il fatto che da noi il reddito per abitante è assai

più basso di quello accertato altrove, per cui proporzionalmente

è più elevata la pressione, ritengo che il solo aggregato

valido per operare questo confronto è quello del reddito netto

al costo dei fattori, vale a dire della somma di redditi o remunerazioni

che effettivamente compensano le prestazioni dei vari fattori di produzione.

Ebbene, nel 1970 questo reddito nazionale netto era pari a 47.086 miliardi

di lire correnti, e nel '76 a 115.794 miliardi. Ciò significa

che tra questi due anni è aumentato come da 100 a 331, e le entrate

come da 100 a 270.

Per il '77 si può stimare un reddito nazionale netto pari a 137.000

miliardi di lire correnti, e per il '78 a 158.000 miliardi. Si constata

dunque un ulteriore sfasamento tra l'andamento del reddito e quello

della finanza pubblica, con ovvii effetti inflazionistici sia che si

riesca ad aumentare le entrate che a contenere le uscite.

Per quanto riguarda le entrate, si punta su un aumento della pressione

tributaria, nonostante che l'inflazione abbia già grandemente

appesantito aliquote assai progressive. Inoltre, si trascura, per quanto

riguarda le uscite, che i trasferimenti di reddito per finanziare aree

decisamente parassitarie sono in continuo aumento: per esempio, quelle

concernenti le pensioni di invalidità. I cultori della finanza

pubblica ritenevano ed in parte ancora ingenuamente ritengono che un

tributo è ottimo solo quando consente alla Pubblica Amministrazione

d'aumentare il reddito dei contribuenti, poiché il valore dei

beni e servigi forniti alla collettività è superiore a

quello dei tributi e contributi coattivamente prelevati. Ma se dà

di meno, come ormai concretamente si verifica nel nostro sistema economico,

il tributo non è più ottimo, bensì distrugge reddito.

Concludo ricordando che le entrate e le uscite su riportate riguardano

sia quelle correnti che in conto capitale. Orbene, mentre la percentuale

delle entrate in conto capitale sul totale delle entrate, del resto

scarsamente significativa, è rimasta su per giù uguale

nel tempo, quella delle uscite, assai significativa, è passata

dal 14% del '70 al 12% nel '76, con probabile ulteriore diminuzione

nel '78.

Inoltre, è bene ricordare che mentre per il finanziamento delle

uscite in conto capitale del '70 interveniva una certa quota di risparmio

pubblico positivo, ora questa quota del finanziamento ha dato luogo

a un ingente risparmio negativo, nel senso che le entrate globali neppure

hanno consentito di spesare le uscite correnti. Per una parte di queste

uscite si è dovuto ricorrere ai debiti.

L.D.P.

|