"Finalmente

tutto quello che giova ad accrescere la circolazione interna, le strade

pubbliche, i canali di comunicazione, i porti ( .. ) giova ad equilibrare

lo stato delle province a quello della capitale".

(G. Filangieri, "La scienza della legislazione, 1784)

Alla fine, due secoli

dopo, l'esperienza storica dimostrerà che l'equilibrio non è

stato raggiunto (e mai, forse, sfiorato) e che la tesi dei Filangieri

apriva, già sul finire dei '700, la strada ad una serie di inquietanti

ipotesi da vagliare e verificare.

In primo luogo, che l'accentramento spasmodico di ogni attività

amministrativa e politica nella Napoli borbonica avrebbe irrimediabilmente

compromesso, a lungo andare, gli interventi finanziari a favore delle

"province" più meridionali. In secondo luogo, che lo

sviluppo economico e sociale di aree ad alta densità demografica

era strettamente condizionato dal parallelo potenziamento dei sistema

di comunicazioni terrestri e marittime. In terzo luogo, e questa è

la verifica, che i ritardi e le lacune operative avrebbero definitivamente

spostato il baricentro degli affari e dei commercio verso il Nord, chiudendo

gli sbocchi finanziari offerti dall'incipiente era industriale.

Le avvertenze ed i suggerimenti di coloro che, come il riformatore napoletano,

consideravano la concentrazione della ricchezza (e, quindi, della spesa

pubblica) in un solo punto della nazione ("La capitale, che dovrebbe

essere una porzione dello Stato, è divenuta il tutto, e lo Stato

non è più niente") come elemento frenante dello sviluppo

meridionale, caddero nel vuoto. Napoli, città guida dei Regno

delle Due Sicilie, accumulò capitali e relativi investimenti,

cristallizzandoli, però, nel suo immediato entroterra. Centro

di consumo piuttosto che di produzione, in essa confluirono per decenni,

con alterne fortune, le direttrici dei mercato nazionale ed internazionale,

mentre il resto dei Meridione rimase tagliato fuori, per decentramento

geografico e per la ferrea logica dei "privato", da ogni attività

che non avesse necessariamente il carattere della provvisorietà

e della immediatezza. Molte leggi speciali, ieri come oggi, pochi interventi

finalizzati a costituire le basi di un possibile decollo industriale

o, almeno, precapitalistico. "I lavori pubblici adoperarono per

un momento alcune braccia, ma non crearono un'industria nè una

borghesia nuova", secondo il Villari (1) e secondo l'intera corrente

dei liberalismo risorgimentale che, per primo, declinò l'immobilismo

e l'arretratezza meridionali con le desinenze di una questione sociale

che non poteva più essere ignorata.

La storia, come la natura, non contempla salti, e forse non se li può

permettere. E non è un caso che l'argomento dei quale ci occupiamo

(quattro porti salentini) debba prendere l'avvio da una situazione,

o da un modo di gestire la cosa pubblica, che affonda le sue radici

nelle plastiche aderenze dei secolo scorso, quando la geografia dei

Sud, e non solo dei Sud, avrebbe avuto la sua prima, e definitiva, configurazione

fisica, economica e sociale.

L'Italia ha uno sviluppo costiero di settemila chilometri. Oltre ai

limoni, dovevano fiorire anche i porti. Seicento chilometri di mare

in Puglia, con un profondo e sensibile inserimento nel Mediterraneo,

ai margini di Paesi e realtà emergenti. Quarantun porti in tutta

la regione: nove in provincia di Foggia (Manfredonia, Tremiti, Vieste,

Rodi, Mattinata, Peschici, Margherita di Savoia, Foce Varano, Foce Capoiale),

dodici in provincia di Bari (Bari, Barletta, Trani, Molfetta, Monopoli,

Mola di Bari, Bisceglie, Giovinazzo, S. Spirito, Palese, Torre a Mare,

Polignano) quattro in provincia di Brindisi (Brindisi, Savelletri, Villanova

di Ostuni, Torre Canne), due in provincia di Taranto (Taranto e Maruggio),

bel quattordici nella provincia più orientale della penisola,

Lecce (Otranto, Gallipoli, Tricase, S. Maria di Leuca, S. Cataldo di

Lecce, S. Foca, Morciano di Leuca, Torre S. Giovanni, Castro Marina,

S. Maria al Bagno, S. Caterina di Nardò, S. Cesarea Terme, Porto

Cesareo, Salve).

Abbiamo parlato di porti, ma sarebbe meglio parlare di approdi, o scali,

perchè i porti veri e propri, in tutta la Puglia, sono appena

tre: Bari, Brindisi e Taranto. I primi due, commerciali; il terzo, militare.

Il resto della regione è costellato da una miriade di scali,

di minima entità e scarsa importanza, destinati a non esperimentare

nuovi impulsi e nuove spinte in avanti.

Perchè questo stallo e questo strangolamento economico, anche

nell'involuzione dei sistema portuale? E' solo un riflesso dei disorganico

programma politico post-unitario, o il frutto di una scelta governativa

intesa a trasformare il Mezzogiorno in un territorio dipendente, anche

a livello di comunicazioni, in quel "Nebenländer" politico

e umano prodottosi, dopo l'Irlanda, in quasi tutti i Paesi europei?

Le due ipotesi hanno seri fondamenti storici: il sistema portuale, nel

Meridione, ha risentito dei generale vuoto legislativo che accompagnò,

nel primi anni dell'Ottocento, la creazione dei mercato nazionale. Ma

ha subìto, parimenti, l'imposizione di un'economia di ristagno

che offriva poche possibilità di incrementarsi attraverso i traffici

marittimi interni ed esterni. I pochi porti esistenti non vennero sfruttati

perchè la logica amministrativa impediva lo smistamento di capitali

in aree geografiche decentrate e perchè le infrastrutture dell'entroterra

furono realizzate con ritardi notevoli rispetto al resto d'Italia.

Le ferrovie, per esempio. Nel 1859 la rete ferroviaria in esercizio

nel Nord era di circa 1500 Km, mentre quella dei Sud non raggiungeva

i 350 Km. Bisogna attendere la fine dei secolo perchè l'estremo

lembo meridionale sia collegato stabilmente da una ferrovia con le regioni

settentrionali.

Indicativo di una tendenza di fondo il fatto che in ben quattro proposte

governative per l'unificazione ferroviaria (Petitti e Cavour, 1845;

Deboni, 1846; Rossi, 1861; Commissione LL.PP., 1861; Il Politecnico,

1861), il Salento non abbia voce in capitolo. Lo squilibrio è

ancor più evidente se si valuta l'entità degli investimenti

effettivamente operati nelle diverse circoscrizioni territoriali per

le costruzioni ferroviarie: su un totale di 5.600 milioni spesi dallo

Stato, il 33,1% è andato al Nord, il 18,1% al Centro e il 27,0%

nel Mezzogiorno (il restante 21,8% non può essere ripartito perchè

riguarda opere di carattere nazionale, o non territoriale). "Ora,

poichè è noto che a causa di condizioni tecniche oggettivamente

peggiori (montuosità, natura dei terreno, frequenza di manufatti

speciali) i costi unitari per la costruzione di ferrovie sono stati

molto superiori al Sud che non al Nord - e lo dimostrano le continue

richieste di sovvenzioni, contributi, revisioni di convenzioni che le

imprese operanti nel Mezzogiorno facevano allo Stato perchè le

sostenesse, ben diversamente da quanto avveniva nel Settentrione, dove

le concessioni venivano sollecitate e contese tra i vari gruppi privati

- è evidente che a una minor spesa in assoluto non poteva che

corrispondere una peggiore qualità dei prodotto, sia in termini

di infrastrutture che in termini di servizio" (2).

Qualitativamente e quantitativamente inferiori a quelle dell'Italia

Settentrionale, le ferrovie dei Sud agirono, in prospettiva, come fattore

di ulteriore squilibrio nel processo di sottosviluppo di un Meridione

sempre più riserva finanziaria e "mercato coloniale"

utili alla formazione dei moderno apparato industriale dei Nord.

Falliti i tentativi degli speculatori privati (Bayard-de-la-Vyngtrie,

Adami e Lemmi, che aveva legami finanziari con il Partito d'Azione,

Talabot, Rotschild, Bastogi), il Salento dovrà attendere il 1905,

anno della nazionalizzazione e istituzione delle Ferrovie dello Stato,

perchè il suo territorio fosse compreso nei piani di intervento

ferroviario predisposti dalla "Sud-Est". I lavori inizieranno

dopo il 1910.

Seconda voce, viabilità e strade. Nel 1860 la densità

stradale complessiva nel Regno delle Due Sicilie era di 0,1 Km per Kmq.

di territorio, mentre nel Nord essa era di 0,3 Km. per Kmq. Due soli

erano i collegamenti "rotabili" tra Nord e Sud, entrambi difficili

e malsicuri: il primo attraversava le Paludi Pontine (l'antica Via Appia)

e il secondo l'Appennino abruzzese, da Sulmona a Isernia; entrambi,

per di più, convergevano su Napoli, lasciando dei tutto scoperto

il resto dei Mezzogiorno continentale. Traffico difficile, spesso pericoloso,

quasi sempre discontinuo. Se i riferimenti letterari possono fare testo,

basti pensare al viaggio dei Gattopardo da Palermo a Donnafugata.

Quando, nel 1863, il ministro dei LL.PP., De Vincenti, affermava che

"niuna cosa ha maggiore influenza sulla produzione di un Paese

che la viabilità... le strade vivificano l'agricoltura, creano

le industrie, dànno origine ai commerci... la statistica delle

strade è la statistica della ricchezza di un Paese", ritenendo

che una nazione civile non potesse contare meno di 1 Km di strade per

Kmq di territorio, nel Mezzogiorno il 70% dei comuni (1313 su 1792)

era praticamente privo di un effettivo collegamento stradale.

Il ritardo, però, coinvolge l'intero apparato nazionale. Nel

1870, la viabilità pubblica si avvaleva di 86.000 chilometri

di strade (nazionali, provinciali, comunali), contro i 641.000 chilometri

della Francia, e i 200.000 chilometri dell'Inghilterra. Il raffronto

èancor marcato se consideriamo che le strade comunali (che ci

interessano più da vicino) rappresentavano, tanto per la Francia

quanto per l'Inghilterra, la voce maggiormente ricorrente nel capitolo

degli investimenti governativi. L'esperienza d'oltr'Alpe che aveva dimostrato,

tra l'altro, come il potenziamento dell'agricoltura, in chiave capitalistica

esterna, e l'eliminazione dei brigantaggio (Scozia e Galles), in rapporto

alla sicurezza interna, dipendessero, in maniera rilevante, dal grado

di penetrazione economica dei "chemins vicinaux" e delle "strade

parlamentari", non venne recepita, invece, in Italia. Al contrario.

Con la classificazione di cui all'Allegato "F" delle legge

n. 2248 dei 1865 che ripartiva, per la prima volta, le strade in quattro

categorie in base alle competenze dell'operatore pubblico (strade nazionali,

di competenza statale; strade di seconda categoria, di competenza delle

province; strade di terza categoria, di competenza dei comuni; e le

strade di quarta categoria, demandate ai consorzi formati dagli utenti

privati), lo Stato si limitava ad un ruolo di promozione e coordinamento,

decentrando la formazione delle reti secondarie ad organi amministrativi

minori. Non solo. Tre anni dopo, la legge n.4613, escludendo tassativamente

ogni finanziamento governativo, stabiliva che la costruzione delle strade

comunali era un obbligo giuridico al quale i comuni non potevano sottrarsi,

e al quale avrebbero dovuto provvedere, tempo due anni, anche con l'imposizione

di pedaggi, di tasse sui principali utenti, e di prestazioni d'opera

gratuite da parte dei cittadini.

Il carattere volutamente discriminatorio della legge è evidente,

in quanto privilegiava i comuni più ricchi (disposti interamente

nelle province settentrionali), penalizzando i centri meridionali concretamente

impossibilitati, per mancanza di fondi di gestione, ad inaugurare un

programma organico di costruzioni, e di edilizia, stradali.

I risultati si rivelarono catastrofici. Ai comuni inadempienti si sostituirono

le prefetture, con procedure d'ufficio e d'urgenza. Ed anche in questo

caso, le sovrapposizioni e gli innesti, gonfiando l'iter burocratico,

bruciarono appalti, capitali ed iniziative, finchè il completo

fallimento dei disegno governativo non indusse lo Stato ad intervenire

di persona, finanziando direttamente i piani di sviluppo e i relativi

lavori. Il che avvenne solo nel 1919, con la creazione dell'Istituto

Nazionale per le Opere Pubbliche dei Comuni, collegato alla Cassa Depositi

e Prestiti e al Genio Civile, e controllato dal Ministero dei LL.PP.

L'isolamento si compie in cinquant'anni. Praticamente, dal 1850 al 1900,

dall'abolizione delle barriere doganali interne all'apertura di mercati

commerciali esterni, dal l'accentramento amministrativo cavouriano alle

leggi speciali dei liberalismo giolittiano. Mai terra di "frontiera",

e mai destinato ad avere una sua, peculiare, epopea pionieristica, il

Salento perde, proprio in quegli anni, la possibilità di esperimentare

gli attributi di un "self government" amministrativo, maturando,

invece, in clima autarchico e protezionista, un'economia asfittica,

basata su strutture ed infrastrutture inadeguate ed antiquate.

Paradossalmente, il primo treno ad arrivare nel Salento significò,

anche, l'ultima corsa, verso il Meridione, di realtà economiche

ed industriali ormai orientate verso i mercati internazionali. Al Sud

rimase un biglietto di sola andata, un'industria fondamentalmente casalinga,

un'agricoltura seminaturale.

In questo contesto, e con queste premesse, il piano delle localizzazioni

portuali non poteva non fallire. Fino ad oggi, la storia non ha smentito.

Valgano da esempio quattro porti salentini. Dall'Adriatico allo Ionio:

Tricase, Santa Maria di Leuca, Torre Vado, Gallipoli. Su presunzioni

storiche, un dato in comune: anticamente costituirono la testa di ponte

dei traffico marittimo verso l'Oriente, e dalla Grecia verso le colonie

calabresi. Lo attestano i relitti di navi greche e romane, con relativo

carico, scoperti sui fondali che cinturano le coste da S. Cataldo a

Santa Caterina. Un mercato fiorente, la punta avanzata per la penetrazione

economica ad Est e l'interscambio commerciale. Con il passar dei secoli,

invece, il declassamento. Porti difensivi (meglio, di "avvistamento")

contro le incursioni turche prima, scali di secondo ordine nell'Italia

preunitaria poi. Il momento critico, sul finire dell'Ottocento. La mancata

realizzazione di strade e errovie e di un organico quanto conveniente

collegamento con l'entroterra impedirà ai quattro porti di agganciarsi

(trainando il mercato agricolo interno) al decollo capitalistico settentrionale.

Penalizzati da secche e scogli che impedivano l'attracco a bastimenti

di grosso tonnellaggio, continueranno a sopravvivere ad economie locali

sempre più strangolate dall'isolamento geografico. Indicativo,

in questo senso, l'esempio dei porto di Tricase che gestì, in

esclusiva, fino al 1700, il traffico di pelli conciate, finchè

la concorrenza di Francia ed Inghilterra (che si servivano delle infrastrutture

tecniche del Nord) e la sopravvenuta impossibilità di piazzare

tempestivamente il prodotto sul mercato interno non determinarono, in

pochi anni, la caduta verticale di una attività che, in sei secoli,

non aveva mai dato segni di cedimento.

A metà Novecento, infine, il collasso. Coincide, almeno per i

porti di Tricase, Torre Vado e Leuca, con le scelte economiche della

ricostruzione (e un nuovo spostamento di capitali a Settentrione, per

la ripresa industriale), con la crisi di rigetto dei l'agricoltura,

arcigna nelle sue specializzazioni, con la mancata industrializzazione

delle regioni meridionali, con il criterio di rimescolare le carte,

inventando la combinazione vincente dei Turismo.

Eccetto quello di Gallipoli, gli altri tre, oggi, sono considerati e

classificati esclusivamente come porti turistici, anche se, nell'ottica

dei "marketing oriented", gran parte della flotta diportistica

si va concentrando sempre più nelle coste liguri e toscane, con

una progressiva sottoutilizzazione dei litorali nel resto della Penisola

e nelle Isole.

Quale futuro, dunque, per questi porti? E vero quanto sostiene il ministro

Signorello, e cioè che "il turismo non è alternativo

alla industrializzazione ed allo sviluppo dell'agricoltura" (4),

ma è anche vero che il turismo rappresenta, per questi scali

e per tutto il Salento, l'ultima spiaggia e l'ultima occasione.

Molte analogie e poche differenze, tra i porti considerati.

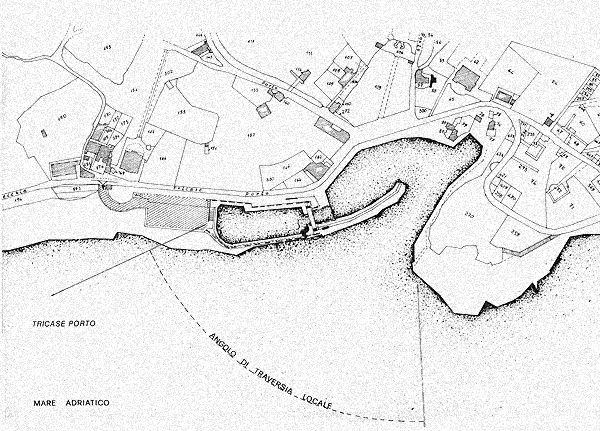

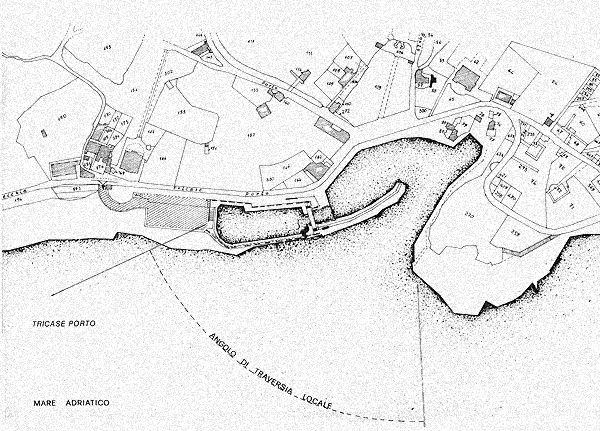

TRICASE PORTO: lat. 39° 56' N - long. 18° 24' E. Incassato tra

alte scogliere, fondali fangosi e bassi, può ospitare solo imbarcazioni

da diporto medio-piccole e pescherecci di tonnellaggio limitato. Classificato,

nel primo Novecento, porto di prima categoria, "nei riguardi della

difesa dello Stato", agevolò l'esportazione dei tabacco

verso i mercati dei Nord Europa, e costituì una tappa obbligatoria

per le navi a vapore della società di navigazione "Puglia"

che collegava Bari a Messina.

Oggi, il traffico commerciale è praticamente azzerato. Sopravvive

la pesca, anche se il numero delle imbarcazioni mediamente presenti

nelle sue acque è sensibilmente diminuito dal 1980. Con delibera

consigliare dei 1982, è stato approvato il progetto di ampliamento

delle strutture portuali, con la creazione di un secondo bacino da collegare

con quello esistente: Finanziamenti regionali per circa due miliardi,

e lavori che procedono a ritmo ridotto, per difficoltà tecniche,

ma soprattutto per gli ostacoli frapposi dalle procedure burocratiche.

In prospettiva, la possibilità, e il rischio, che l'inflazione

e il costo dei denaro brucino le somme erogate, e che il piano di intervento

abbia solo una parziale realizzazione.

Il nuovo porto potrà ospitare fino a trecento imbarcazioni, da

pesca e da diporto, ma i ritardi potrebbero invertire anche la tendenza

turistica, vanificando gli spiccioli di speranza che ancora restano.

SANTA MARIA Di LEUCA: lat. 39° 48' N -long. 18° 22' E. Quasi

venti miliardi di finanziamento (sette regionali, tredici statali);

in conto capitale una prima "tranche" di cinque miliardi.

Classificato, nel 1935, nella prima categoria dei porti marittimi nazionali,

quale porto di rifugio, e nella seconda categoria, quarta classe, come

porto commerciale, non e mai decollato per carenza di strutture e per

la posizione geografica che lo decentra al massimo dal capoluogo provinciale.

In più, non è un porto sicuro, perchè il libeccio

e lo scirocco creano periodiche ondazioni, con notevole risacca nello

specchio d'acqua interno.

L'elaborato tecnico, approvato dal Consiglio Comunale di Castrignano

dei Capo nel 1980, prevede un prolungamento dell'attuale molo foraneo,

di circa 130 metri, e la costruzione, ex novo, di un braccio di chiusura,

o "testata", di 40 metri. Le opere, se realizzate, dovrebbero

portare ad un incremento e a uno sviluppo lineare delle banchine d'attracco,

con l'adeguamento delle dimensioni e delle caratteristiche dello scalo

d'alaggio esistente all'attuale flottiglia peschereccia operante in

zona. Inchieste giudiziarie e ritardi amministrativi hanno intanto bloccato

i lavori che riprenderanno, si presume, dopo l'estate. Per il momento,

quindi, solo scalo turistico. Troppo poco, per tentare anche il decollo

commerciale nel Mediterraneo.

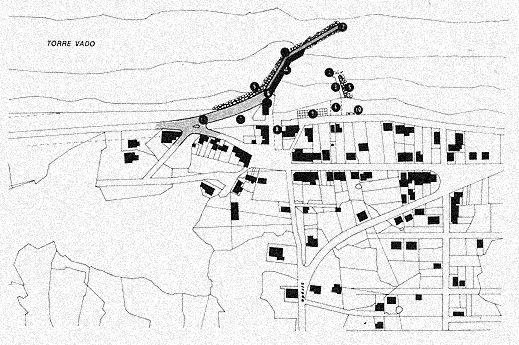

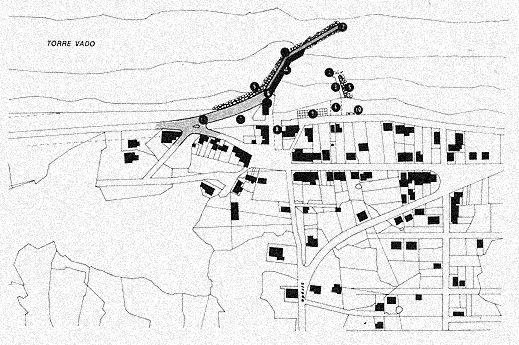

TORRE VADO, porto di Morciano di Leuca. Una storia recente, da coniugare

solo al futuro. Scalo di modestissime dimensioni, è praticamente

chiuso anche al discorso turistico. I ritardi, qui, sono stati decisivi.

Assegnato nel 1979, il progetto ha preso il via solo quest'anno. Dai

275 milioni iniziali si è arrivati al miliardo e mezzo attuale,

ma la cifra non sembra idonea a coprire l'intera realizzazione dei piani

di costruzione. Previsti due bracci di contenimento: molo foraneo di

200 metri, e testata di 70 metri, per ospitare 100 imbarcazioni di piccole

dimensioni. Penalizzato da una posizione infelice ai margini dei Salento,

il porto di Torre Vado potrebbe tentare l'alternativa della specializzazione.

Potenziare, cioè, le infrastrutture portuali per lo sfruttamento

economico del banchi di corallo (rosso e bianco) che esistono al largo

delle sue coste. L'affare è conveniente, se tre pescherecci ciprioti,

di media stazza, da due anni conducono ricerche in tal senso. Non solo

corallo in ogni caso. La pesca d'alto mare (pesce-spada, triglie ed

aragoste) potrebbe risultare oltremodo decisiva per incrementare un'economia

locale, fondamentalmente asfittica, ed ancorata tutt'ora ai canoni tradizionali

dei l'investimento fine a se stesso.

Ma, queste, sono ipotesi di lavoro, e, come tali, da vagliare, in relazione,

sopratutto, alle capacità che il porto avrà di attirare

investimenti e capitali.

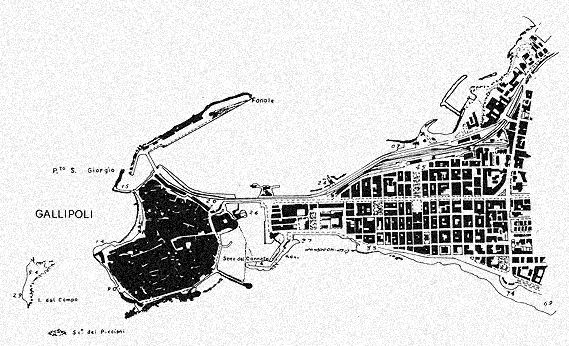

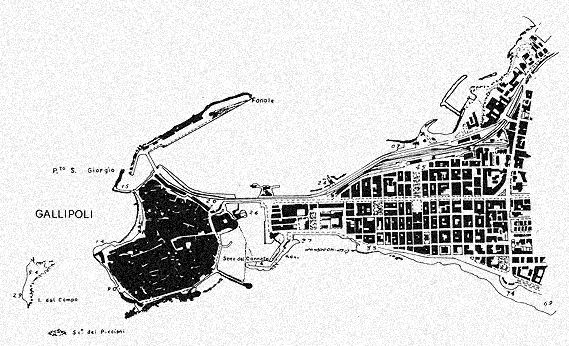

PORTO DI GALLIPOLI: lat. 40° 03', 5 N - long. 17° 58', 5 E.

E' l'unico scalo salentino che possa, in prospettiva, rompere l'egemonia

dei porti settentrionali. L'investimento (30 miliardi) della Regione

e dello Stato, per ampliamento delle infrastrutture, sembra destinato

in tale direzione. In più, Gallipoli è il solo porto commerciale

dei Salento, molto vicino a Taranto, ma molto distante anche da Brindisi

e da Bari. Può diventare, pertanto, un polo alternativo nel commercio

tra Italia e Paesi emergenti dei Mediterraneo. Le cifre, e il volume

degli scambi con Paesi terzi, illustrano ampiamente questa tendenza.

Aumento delle esportazioni (vino per i Paesi dei Nord Europa, mattonelle

per l'Arabia, vermouth delle aziende esistenti tra Brindisi e Lecce,

farina di buccia d'uva che, inutilizzata in Italia, viene convertita

in fertilizzante agricolo in Inghilterra), con un incremento dei traffico

totale del 47% rispetto agli anni precedenti: 300 navi arrivate e partite,

contro le 150 del 1980.

Ma Gallipoli è

già una realtà diversa. Porto di seconda categoria commerciale

e di seconda classe, dispone di approdi differenziati per la flottiglia

peschereccia, per quella diportistica e, infine, per quella mercantile.

Non sfugge, tra l'altro, l'importanza strategica (come base di ripiegamento,

nell'ipotesi di un attacco alle strutture militari tarantine), visto

il sensibile inserimento nel bacino dei Mediterraneo che lo rende trait

d'union con i paesi africani e con quelli medio-orientali.

Molte analogie, abbiamo detto. In sintesi: i quattro porti non dispongono

di un collegamento, ferroviario e stradale, adatto allo smistamento

delle merci verso l'interno, e dall'interno. In secondo luogo, gli investimenti

finanziari per il potenziamento delle capacità portuali sono

stati deliberati, e ancora spesso sulla carta, con notevole ritardo

rispetto ad altri approdi italiani. In terzo luogo, eccetto Gallipoli,

gli altri porti non dispongono di un mercato ittico di sostegno, all'interno

delle stesse strutture portuali. Il pescato deve subire i cosiddetti

"tempi di percorrenza", prima di arrivare nei paesi e nella

stessa città di Lecce. Aumentano, così, tempi e spese.

Quarto rilievo, l'insufficienza delle infrastrutture costringe l'economia

della pesca a un circolo vizioso che si consuma, nell'immediato entroterra,

senza possibilità di piazzarsi su mercati diversi e decentrati.

Quinto, le stesse carenze tecniche impediscono ai quattro porti di arginare

la concorrenza, ormai spietata, di altri Paesi meridionali, come Mazara

dei Vallo, ed internazionali come il Giappone e la Francia.

Nella polverizzazione degli interventi, delle responsabilità

e delle competenze in materia portuale, Tricase, Leuca e Torre Vado

danno l'impressione di non poter reggere il passo, perdendo anche l'ultima

corsa. Solo Gallipoli potrebbero ancora tentare, in extremis, la carta

dei commercio con i Paesi dei Terzo mondo.

In caso contrario, non solo il Salento si ripiegherà, contemplativo,

sullo stallo economico che, in definitiva, gli appartiene, ma si assisterà

anche al solito e collaudato fenomeno degli interventi straordinari

che non portano a nulla di concreto e di definitivo. Anche perchè

se è vero che, parafrasando Lamartine, "noi dobbiamo tutto

al mare", è anche vero che il coccodrillo dello sviluppo

meridionale non si ottiene soffiando dentro la lucertola dei vuoti politici.

NOTE

1) P. Villari, "Le lettere meridionali ed altri scritti sulla questione

sociale in ltalia", Firenze, 1878, p. 41.

2) Alberto Mioni, "Le trasformazioni territoriali in Italia della

prima età industriale", Marsilio ed., Venezia, 1976.

3) R. Tremelloni, "Fasi della recente storia delle strade in Italia",

in Economia e Storia, IX, 1962, n. 4.

4) Gazzetta del Mezzogiorno, 27 marzo 1983, p.4.

|