Gli Stati Uniti

d'America erano l'America tout court. E l'America scoppiava di salute.

Herbert Hoover ebbe persino l'imprudenza di dire: "La prosperità

è all'angolo della strada". Era diventato presidente nel

1929, a cinquantaquattro anni, aggiudicandosi quaranta States. Sprizzava

ottimismo da tutti i pori. I suoi connazionali lo ricordavano quando

aveva diretto con un'efficienza impareggiabile l'approvvigionamento

del Paese durante il primo conflitto mondiale. Si presentò

alla cerimonia di insediamento alla presidenza in marzo con baldanza:

"Non ho paura per il futuro del nostro Paese. E' luminoso di

speranza".

Gli americani notarono subito che aveva portato l'efficienza alla

Casa Bianca. Nella prima settimana fece rimuovere le vecchie lampade

a olio e la carta da parati. Nella seconda fece piazzare un telefono

sulla sua scrivania: gli altri presidenti erano sempre andati a telefonare

nella stanza accanto. "Con me", disse Hoover, "l'american

way of life non corre pericoli". Promise ai connazionali inebriati:

"Vi farò tutti ricchi". Negli anni precedenti, ogni

americano si era fatto l'automobile; ora il magnate del motore, Chrysler,

proclamava che era giunta l'ora di procurare a ciascuno un'auto di

lusso.

Diceva John Raskob, miliardario e presidente della Generai Motors:

"Ognuno dovrebbe essere ricco. Non arrivarci oggi è colpevole.

la fortuna è alla portata di tutti. Basta investire quindici

dollari ogni mese in Borsa ed essi in vent'anni, per il gioco dei

dividendi, portano un capitale di ottantamila dollari". Infatti,

i titolari di redditi modesti erano guardati con sospetto. Chi non

aveva un buon lavoro per elevarsi, poteva pur sempre ricorrere alla

lotteria nazionale: la Borsa. Questa era diventata un pozzo di San

Patrizio. Nel maggio 1929, un'inchiesta ordinata da Hoover permise

di appurare che diciassette milioni di cittadini americani giocavano

in Borsa. La maggior parte erano, diceva l'inchiesta, "investitori

nuovi, piccoli ignoranti". Compravano azioni non per risparmiare,

ma per arricchirsi. La stampa era la loro droga: dava enorme risalto

a storie di gente che aveva investito quattromila dollari e se ne

era ritrovati in tasca centocinquantamila. Proclamavano i fogli finanziari:

"E' il 1929, e tutto va bene". La grande immoralità

di fondo fu che tutti potevano giocare in Borsa.

La ruota della fortuna aveva girato con opulenza e aveva permesso

di collaudare i ben oliati congegni della prosperità americana.

Lo Stock Exchange, la Borsa, si rivelava veramente la versione novecentesca

e capitalistica della celeberrima corsa all'oro della metà

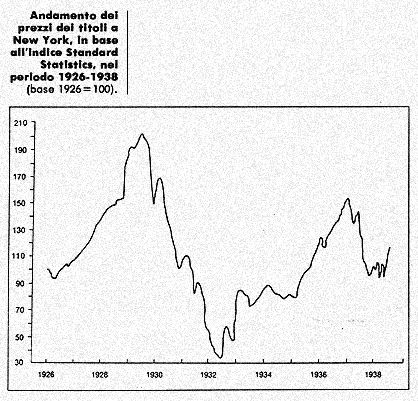

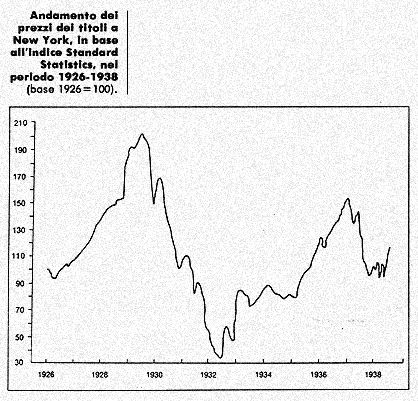

dell'Ottocento. Il numero delle azioni scambiate alla Borsa di New

York saltò da 449 milioni nel 1926 a 576 nel 1927, a 920 nel

1928, a un miliardo e 124 milioni nel 1929. Ogni impiegato poteva

giocare a fare il finanziere, cimentandosi in una specie di gioco

dei Monopoli per nulla rischioso. Tutto quello che aveva da fare,

era sollevare la cornetta del telefono e chiamare l'agente di cambio.

Questi Dulcamara del dollaro nel 1920 prestarono un miliardo; nel

1927, tre miliardi e mezzo; nel 1929 superarono i sei miliardi.

Qualche pessimista osò dire che sarebbe bastato un granello

di sabbia nell'ingranaggio e l'intera macchina surriscaldata sarebbe

andata a pezzi. Ma perché sarebbe dovuto accadere? Crepasse

l'astrologo! America la Magnifica, come l'aveva battezzata F. Scott

Fitzgerald, alzò le spalle. Il 18 marzo arrivò un ammonimento.

Lo dette un banchiere, Paul Warburg, presidente dell'International

Acceptance Bank, l'uomo che molti nel mondo della finanza consideravano

il più competente in fatto di titoli e di monete.

La Borsa, disse Warburg, è sospesa a precipizio su una roccia

che strapiomba su un mare in tempesta. Perché gli agenti di

cambio non cercano di puntellarla? Fu chiesto. Semplice, rispose Warburg:

perché gli agenti sono eccellenti clienti delle banche, e le

banche hanno interesse a chiudere un occhio sulla situazione. La risposta

degli agenti fu irosa: perché Warburg cerca di romperci le

uova nel paniere? E' un ottobre ventoso e carico di paure. L'allarme

all'America lo da, come accade da anni, Chicago. Un gangster ha gettato

una bomba nell'ufficio di un agente di cambio. Se i rackets si sono

accorti che la Borsa non è più l'eldorado, significa

che la situazione è grave. Da parecchi giorni proliferano le

vendite in un clima di nervosismo. E' arrivata l'ora del mercato dell'Orso,

il ribasso. Si chiama così, dice la leggenda, perché

al tempo dei pionieri uno speculatore cercò di vendere la pelle

di un orso prima di averlo ucciso, e i creditori vennero a vedere

il suo bluff, rovinandolo.

Alle dieci in punto di giovedì 24 ottobre 1929 suona il gong

che annuncia l'apertura delle contrattazioni alla Borsa di New York.

La prima transazione vede cedere 6.000 azioni della Montgomery Ward

a ottantatre dollari l'una: il loro prezzo per tutto il 1929 si era

aggirato sui centocinquanta dollari. Un fremito di terrore passa nel

recinto.

Alcuni uomini cercano di scongiurare il giorno del giudizio. Al ventesimo

piano del grattacielo di Wall Street 23, di fronte alla Borsa, nell'ufficio

della direzione della Banca J.P. Morgan, sei titani della finanza

americana si sono dati convegno in extremis per prendere misure d'emergenza.

Presiede Thomas W. Lamont, il cervello della Banca Morgan. Parla a

scatti, con la lingua che gli si inceppa. E a tratti abbandona la

scrivania di mogano, per incollarsi al vetro della finestra e gettare

lo sguardo in basso, sulla folla che sembra impazzita. Lamont è

conosciuto per la sua fredda energia di generale del dollaro: "L'obiettivo

essenziale del momento è ristabilire la fiducia. Faremo fronte

tutti insieme. Acquisteremo per tenere alto il mercato. Per il dollaro

costruiremo l'equivalente di ciò che fu per i francesi, durante

la guerra, la linea della Marna. Gli speculatori e gli affamatori

non dovranno passare".

Gli altri lo ascoltano con l'occhio spento. Sono vecchie volpi che

dalle assi sconnesse di un bastimento per emigranti si sono innalzate

a un Walhalla di dei dell'oro. Adesso hanno paura: guardano con orrore

da quel ventesimo piano, come se temessero che stia per diventare

la loro Rupe Tarpea. Il povero nell'ora del disastro sfodera le sue

naturali difese; il ricco è patetico. Con un tremito che scuote

le rughine della bocca, i titani urlano e discutono per novanta minuti.

Poi decidono di varare l'Operazione Cuscino: manderanno un loro uomo

a comprare azioni, per sostenere il mercato.

E' l'una e trenta dell'interminabile giornata. Richard F. Whitney,

chiamato "il cavaliere bianco di Wall Street", agente di

cambio e vicepresidente della Borsa, esce dall'edificio della Banca

Morgan. Si fa largo tra la folla ed entra nello Stock Exchange, dove

l'atmosfera è veramente quella delle trincee della Marna.

Il macello è continuato per tutta la mattina. Il terrore è

corso lungo gli stucchi dorati della hall di marmo grigio. Faccia

a faccia, lungo i diciannove sportelli della Borsa, è mancato

poco che agenti di cambio e clienti si prendessero a pugni. Il quadro

elettrico all'altezza del primo piano, sul quale sono scritte le quotazioni,

sembra la mappa di una battaglia. I continui ribassi equivalgono a

postazioni perdute. Ogni volta che un valore precipita, dalla folla

si alzano voci di disorientamento, grida di rabbia. Si sbriciolano

fortune, si polverizzano vite: molti non troveranno la forza di andare

a casa, la sera, a raccontare ai familiari che i risparmi di un'esistenza

sono stati ingoiati dal vento. I loro cadaveri finiranno per coprire

l'antica pista dei bisonti.

Quattro lampadine sul muro lampeggiano senza interruzione. Vi appaiono

dei numeri. Corrispondono agli agenti di cambio abilitati a contrattare

in quella Borsa. Ogni strizzata d'occhio della lampadina vuoi dire

che c'è la telefonata di un cliente. Agli agenti di cambio

le orecchie dolgono per il rimbombo. Ma l'atto di ascoltare è

soltanto meccanico. Conoscono a memoria il ritornello iroso che trapana

l'apparecchio e i timpani: "Venda! For Heaven's sake, per amor

del cielo, venda!!!".

Ora Whitney, estintore vivente, procede a malapena nel caos della

hall. Una baraonda. Stanno sopraggiungendo migliaia di piccoli risparmiatori,

dal Bronx, da Brooklyn, dal New Jersey, sulle loro auto comprate a

rate, e contemplano con i loro occhi la propria disgrazia. Tra poco

faranno a pezzi le telescriventi che ticchettano i prezzi disastrosi.

Whitney si ferma davanti allo sportello 2: qui viene trattato l'acciaio,

l'azione U.S. Steel, titolo-perno della Borsa. Domanda la quotazione.

E' calata a 193 dollari. Urla a tutto spiano, in modo che tutti lo

sentano: "Compro 25.000 azioni U.S. Steel a 205 dollari!".

La folla tiene il respiro: questo è Sigfrido che arriva a riequilibrare

le fortune dei Nibelunghi. Da quella platea di neodiseredati sale

l'accenno di un timido applauso. Whitney si aggira come un'ape a suggere

il miele di ogni sportello: 10.000 azioni per ciascuno, alla miglior

quotazione. In cinque minuti rastrella titoli per trenta milioni di

dollari. Quando il cavaliere generoso esce dalla hall, le telescriventi

cantano la sua gloria. Il bluff psicologico ha funzionato. L'emorragia

di azioni sembra arrestata. Il risparmiatore riprende fiducia. Questa

camera di rianimazione funziona meno di due ore. Poi è il collasso.

Alle tre, quando l'implacabile gong argenteo scandisce la chiusura,

la Borsa è nell'abisso. Molti non si abituano all'idea che

il giorno seguente dovranno ricominciare un'altra vita. A mezzogiorno

i suicidi si contano ancora sulle dita di due mani: le informazioni

più pessimistiche parlano di dodici. Entro sera saranno migliaia.

A mezzanotte si verifica l'episodio che fermerò per sempre

l'immagine di quel fatale giovedì. Un signore elegantemente

vestito, dall'aria di banchiere, si presenta al Waldorf Astoria, il

più sfarzoso albergo di New York, e chiede una camera all'ultimo

piano. Il portiere gli porge la chiave e inquisisce, fra cinico e

preoccupato: "E' per dormire o per saltare?". Su questa

battuta si archivio definitivamente nella storia il Black Thursday,

il giovedì nero 24 ottobre 1929 del crollo di Wall Street.

Dopo la chiusura della Borsa, il presidente Hoover ha interpellato

il suo grande ministro del Tesoro e gli esperti. Ai giornalisti mostra

un volto disteso a metà: "Gli interessi del Paese riposano

su basi solide. E' stata l'isteria a determinare il panico. Domani

il mercato ritroverà la calma". Appena l'ultimo giornalista

ha voltato i tacchi, Hoover si precipita alla telescrivente. Vi resta

incollato fino alle sette e mezza di sera, a seguire le quotazioni

sprofondanti, come milioni di americani. Le sue parole di mesi prima

gli risuonano ironiche nell'orecchio: "Noi stiamo indefessamente

costruendo una nuova civiltà".

L'era Hoover, inaugurata nel segno della speranza, finiva senza speranza,

travolta dalla paura.