Nessuno

lo nega: una maggiore integrazione europea è indispensabile,

anzi vitale. Perché allora continui ad essere frenata dai particolarismi

nazionali è un vero e proprio mistero. la domanda, allora, è:

quest'Europa ci conviene oppure no? A moltissimi, pare di sì,

anche se, come afferma il ministro italiano del Tesoro, l'Europa ha

un alto indice di gradimento a parole, mentre nei fatti è ostacolata

da una classe politica "che teme di essere colpita dall'integrazione

perché sulla scena europea conterebbe di meno". Altre preoccupazioni

riecheggiano dalle banche, che dovranno giungere all'appuntamento del

1992 quasi radicalmente trasformate, più concorrenziali, meno

amministrativizzate. Inoltre, fondamentale per il miglioramento del

nostro sistema finanziario è la riforma del mercato secondario

dei titoli di Stato, insieme con quella della Borsa. Secondo alcuni

economisti, poi, sarà necessaria anche la creazione di una Banca

Centrale Europea. Ha chiarito il ministro francese del Tesoro: "Senza

un'istituzione centrale di controllo, i capitali saranno attratti verso

la Repubblica Federale Tedesca, che ha moneta forte, provocando lo sbandamento

del Sistema monetario europeo". E ancora: il rafforzamento dello

Sme richiede obbligatoriamente l'entrata nel Sistema della sterlina

inglese. In cambio, l'Italia sarebbe disposta a rinunciare alla banda

di oscillazione più ampia (6 per cento) di cui beneficio la lira.

Un serio problema del l'integrazione finanziaria europea resta quello

della coesistenza di due poli: da una parte, Londra, cuore finanziario;

dall'altra, Bonn, fulcro e cuore monetario del sistema. Verso quale

del due dovrà gravitare il nostro Paese? E' un dilemma di non

facile soluzione, che il processo di integrazione dovrà comunque

affrontare, anche perché sono previsti benefici stimoli alla

finanza e sull'economia ,reale dell'Italia. D'altra parte, per evitare

effetti negativi sugli equilibri finanziari internazionali, è

necessario che la liberalizzazione europea non sia intesa come generica

deregulation, ma sia accompagnata da una più intensa regolamentazione

"prudenziale", a tutela del risparmiatori e della liquidità

e solvibilità delle istituzioni creditizie. E in ogni caso, osservano

alcuni economisti, riforme di questa portata non sono attuabili senza

muovere verso un nuovo "sistema di governo" europeo, che sia

in grado di sostituirsi ad una debole volontà politica dei singoli

Paesi.

E' stato scritto che dal punto di vista finanziario l'attuale costruzione

dell'Europa presenta "evidenti asimmetrie". La liberalizzazione

dei movimenti di capitale potrebbe addirittura accentuarle, invece che

ridurle. In termini monetari e commerciali, la Germania Federale è

il "Paese-centro". E' infatti il principale mercato di esportazione

di ciascun Paese europeo, ed è quindi - in termini keynesiani

- il Paese che presenta a livello europeo il maggior "moltiplicatore"

della sua domanda interna. Inoltre, la Bundesbank è di fatto

la Banca Centrale europea, nel senso che la sua politica monetaria tende

a definire il grado medio di stabilità dei prezzi in Europa.

I periodici riallineamenti dello Sme non hanno impedito che tendenzialmente

i Paesi europei convergessero verso il tasso di inflazione tedesco,

nel corso degli ultimi otto anni, e, prevedibilmente, anche in futuro.

A questo ruolo commerciale e monetario della Germania Federale non si

accompagna peraltro un equivalente ruolo finanziario. Francoforte non

è il centro finanziario dell'Europa, né lo sta per diventare.

In effetti, è Londra questo centro finanziario europeo, e allo

stesso tempo è il punto di scambio con i mercati finanziari mondiali.

Ma Londra non è parte dell'accordo di cambio dello Sme, e ritiene

ciò inevitabile, data la scelta di privilegiare il suo vantaggio

comparato nell'offerta di servizi finanziari.

Nel campo finanziario, ciascun Paese europeo è più integrato

con il resto del mondo (di norma, via Londra), che non con i suoi partners

europei. Da trent'anni, ormai, invece di un mercato finanziario europeo

si è avuto infatti lo sviluppo dei cosiddetto "euromercato",

che èsostanzialmente off shore per ciascun Paese europeo. La

crescita di questo mercato, inizialmente favorita dall'essere meno regolato

di ciascuno dei singoli mercati europei, è stata in seguito sostenuta

dall'essersi trasformato in un mercato più ampio ed efficiente

di ciascuno dei singoli mercati.

Come può evolvere questa situazione?

C'è, da un lato, il modello tedescofederale, che è allo

stesso tempo un modello di stretta integrazione banca-industria, export-led

sia sul piano commerciale che dei capitali (dato il surplus della bilancia

corrente dei pagamenti), e di contenimento della domanda interna per

garantire tutto ciò. C'è, dal lato opposto, il modello

britannico, che al declino dell'attività industriale e all'assenza

di capitali da investire all'estero (una volta venuto meno, negli ultimi

anni, il surplus petrolifero) ha accompagnato una strategia imperniata

sulla specializzazione nei servizi finanziari, per fare di Londra una

"capitale del capitale".

I due modelli sembrano così poco armonizzabili, orchestrabili,

da porre in dubbio la possibilità stessa del "mutuo riconoscimento".

E c'è un evidente dilemma per l'Italia: con quale dei due modelli

ha interesse ad integrarsi? Da quello tedesco ci allontana la nostra

tradizione di "separatezza" tra banca e industria. Ma i legami

commerciali e monetari sono più stretti con la Germania Federale

che con Londra.

Ove questi dovessero prevalere, risulterebbe privilegiato un approccio

più "eurocentrico" rispetto a quello tendenzialmente

internazionale, che ci deriverebbe invece dall'integrazione con il Regno

Unito. Ma forse è proprio questa la chiave di volta dell'integrazione

finanziaria europea: per realizzarla, occorre ridurre il collegamento

con i mercati mondiali.

Integrarsi con Londra, significa integrarsi con Tokio e con New York

(è solo questione di fusi orari), e questo è in un certo

senso alternativo a integrarsi con Parigi, Francoforte, Madrid, Bruxelles

e via dicendo. la pura e semplice liberalizzazione del movimenti di

capitale potrebbe accentuare le forze centrifughe, ciascun Paese aumentando

la sua dipendenza extracomunitaria senza il procedere del l'integrazione

finanziaria tra i Paesi europei.

Ma c'è anche un altro punto di forte contrasto tra l'orientamento

finora prevalso a Bruxelles e quello, ad esempio, della Banca d'Italia.

Il contrasto verte anzitutto sulla definizione di ciò che è

definito "un minimo di armonizzazione" (vale a dire di regole

comunitarie predeterminate per tutti i Paesi della Comunità economica

europea), preliminare al successivo "mutuo riconoscimento"

delle norme nazionali. L'indicazione è che ciò riguarda

solo le norme direttamente rivolte a tutelare la stabilità degli

intermediari, cioè la "vigilanza prudenziale". E quindi

prevedibile che questo "minimo" resti comunque molto inferiore

a quanto la Banca d'Italia avrebbe desiderato, e che ciò determini

conseguenze radicali sul sistema bancario italiano. Basti citare in

proposito quanto è scritto nel "Libro bianco": "Occorre

però anche rendersi conto che vi saranno alcune parti della normativa

bancaria che non verranno armonizzate, per il semplice fatto che un'armonizzazione

è del tutto inutile ai fini di cui sopra. Come esempio di tale

tipo di normativa va citata la separazione del tutto artificiale, per

non dire artificiosa, tra il credito a breve e il credito a medio-lungo

termine esistente in Italia. Detta separazione, completamente obsoleto,

che non esiste in nessun altro Paese della Comunità, né

in nessun altro degli altri Paesi industrializzati fuori della Comunità,

non può fare oggetto di armonizzazione di sorta".

Ciò equivale a riconoscere che quella separazione - alla base

della nostra distinzione tra aziende di credito e istituti speciali

- non potrà più essere imposta, in futuro, ad enti creditizi

dei Paesi della Comunità economica operanti in Italia.

L'elenco dei problemi posti dall'integrazione finanziaria in Europa

è probabilmente molto più lungo di quello considerato

fino a questo momento. Ma già quelli esaminati sono sufficienti

per indicare due conclusioni, persino ovvie: l'obiettivo di realizzare

un mercato finanziario e dei servizi finanziari unico entro il 1992

(e dunque nel brevissimo giro di quattro anni) è molto ambizioso;

le conseguenze che ne deriveranno per il sistema italiano sono enormi.

Certo, è sempre possibile rifugiarsi nell'esperienza del passato,

per concludere che anche questa volta i ritardi ci salveranno. Dopo

tutto, la prima direttiva Cee sul coordinamento bancario, del 1977,

richiese tre anni per essere approvata, e poi l'Italia ottenne dodici

anni di tempo (fino al 15 dicembre 1989) per applicarla. Su queste basi,

anche se la seconda direttiva fosse approvata nel 1988, noi potremmo

aspettare fino alla fine del secolo per renderla operativa! Ma ciò

significherebbe, in questo caso, che l'integrazione finanziaria procederebbe

senza di noi. Assumendo, invece, che si intenda procedere all'integrazione

finanziaria secondo i tempi fissati a Bruxelles, quali sono in sintesi

i costi e i benefici che possiamo attenderci?

Incominciando dagli aspetti positivi, vi è un generale consenso

sul fatto che la creazione di un più ampio mercato finanziario

e dei servizi finanziari porterà con sé i vantaggi dati

da maggior concorrenza: economie di scala, di diversificazione, di specializzazione.

Più che un aumento dei trasferimenti netti di capitali, il risultato

atteso è quindi quello di un aumento di efficienza: la maggior

concorrenza e innovazione dovrebbero dar benefici agli utenti dei servizi

finanziari più che agli intermediari nel loro complesso.

L'Italia, che è notoriamente un Paese ad elevata propensione

al risparmio e con un alto "fabbisogno di intermediazione",

ha tutto da guadagnare da una intermediazione finanziaria più

efficiente. Essendo, inoltre, il Paese europeo che presenta i maggiori

costi operativi unitari, per quanto riguarda le maggiori banche commerciali,

è anche quello che più trarrà beneficio da una

loro riduzione verso la media europea. Questi benefici risulteranno

maggiori con riferimento alle famiglie ed alle piccole imprese, essendo

evidente che le maggiori imprese - ormai divenute multinazionali - hanno

già potuto operare con notevole libertà sui mercati finanziari

internazionali, utilizzando i segmenti più efficienti dei diversi

sistemi bancari. Sempre che l'integrazione non si limiti ai mercati

finanziari (consentendo solo un guadagno in termini di diversificazione

dei portafogli), ma proceda anche a coinvolgere i servizi finanziari

"al dettaglio", che più direttamente riguardano famiglie

e piccole imprese.

Si può aggiungere che questi benefici saranno maggiori qualora

si diffonda (anche qui dal livello delle maggiori imprese, che già

vi ricorrono, ai servizi finanziari "al dettaglio") l'uso

dell'Ecu come unità di conto, mezzo di pagamento, e riserva di

valore. In un certo senso, l'uso di una moneta comune serve a diffondere

vantaggi analoghi a quelli dati dal ricorso ad un "centro finanziario":

come nel caso degli attuali rapporti bilaterali degli undici Paesi della

Cee con Londra (invece dei 66 rapporti che altrimenti si avrebbero fra

ciascuno dei 12 Paesi ed i restanti 11), così il progressivo

ricorso all'Ecu da un iato consente economie di costi e dall'altro ripartisce

fra ciascun Paese il relativo "signoraggio".

Non va inoltre dimenticato che la diffusione a livello europeo di una

moneta alternativa a quelle attualmente prevalenti a livello internazionale

potrebbe introdurre un elemento di "protezionismo implicito"

che favorirà la stessa integrazione finanziaria. Ma il realizzarsi

di questi benefici presuppone una radicale ristrutturazione degli attuali

sistemi finanziari e relativi intermediari, un processo che richiede

di essere "governato" se si vuole che sia ordinato, cioè

proceda in condizioni di stabilità.

La situazione italiana non risulta la più forte in termini di

capacità competitive dei propri intermediari, né presenta

una struttura dell'intermediazione che potrà imporsi come "modello"

degli altri Paesi. Ne deriva che dovrà essere la situazione italiana

ad adeguarsi a quella prevalente nel resto della Comunità economica

europea, e non viceversa.

E altresì prevedibile che la ristrutturazione dei servizi finanziari

proceda secondo una logica gerarchica che vedrà emergere pochi,

grandi gruppi finanziari "europei", cioè in grado di

servire tutti, o quasi, i singoli mercati nazionali (prevalentemente

nel campo dell'intermediazione in titoli, e dei servizi finanziari alle

imprese maggiori), accanto a gruppi finanziari "nazionali"

e a banche regionali, che serviranno mercati (e clienti) più

limitati. Ma a differenza di quanto sta avvenendo negli Stati Uniti

con il graduale superamento dei McFadden Act, del 1927, e quindi con

la creazione di un unico mercato bancario, nel caso europeo non avremo

né apposite norme per regolare questo processo, né la

possibilità di un livello sopranazionale, al quale regolare gli

intermediari "europei". li "memorandum Colonna",

del 1970, con la sua proposta di statuto di "società europea"

sembra del tutto dimenticato a Bruxelles. Mancando questo strumento,

è da prevedere che sarà la politica dei singoli Stati

a garantire, nei prossimi anni, quella selezione (più o meno

darwiniana) che dovrà porre le basi per la successiva "gerarchia

europea".

E anche da questo punto di vista l'attuale situazione italiana appare

inadeguata: stiamo ancora portando avanti una strategia di accorpamento

delle banche locali di minori dimensioni, quando, com'è stato

precisato dalle autorità monetarie, è evidente che al

confronto con gli altri Paesi europei abbiamo bisogno di una concentrazione

delle banche maggiori, per non essere assenti dalla scena delle grandi

"banche europee".

I costi del nostro adeguamento a quanto richiesto da I l'integrazione

finanziaria - se vogliamo evitare il rischio che integrazione significhi

dipendenza - risultano evidenti dal lungo elenco dei temi che dovranno

essere riesaminati nei prossimi anni, dal sistema della riserva obbligatoria

alla specializzazione degli intermediari, dal modus operandi della politica

monetaria al funzionamento dei mercati mobiliari. Da questo punto di

vista, molta parte dei dibattito che in questi anni ha affrontato il

tema della revisione della "legge bancaria", o quello della

regolamentazione degli intermediari nonbancari, o quello della distinzione

fra controlli per "finalità", per "funzioni",

o per "mercato", risulta già datato, perché

privo di una prospettiva europea. Ma soprattutto risulta datato l'approccio

con il quale abbiamo fino a questo momento risposto agli appuntamenti

europei, che è stato sostanzialmente quello di fissare delle

date fino alle quali potevamo ritardare il cambiamento. E' tempo di

rovesciare il nostro modo di usare il calendario, e di incominciare

a stabilire le date entro le quali il cambiamento deve avvenire.

L'Europa cresce

con l'impresa

Per i cultori

del catastrofismo capitalistico sono giorni piuttosto duri: l'economia

non si decide a ripetere i nefasti del dopo-'29, ma, soprattutto,

imprese e imprenditori stanno dando prova di un fermento innovativo

senza precedenti. Nuove tecnologie, nuovi prodotti, nuovi mercati,

nuove società, nuove alleanze, nuove fusioni, nuove acquisizioni

stanno modificando gli equilibri internazionali: quelli geoeconomici,

non meno di quelli geopolitici. èuna trasformazione che i dati

macroeconomici rappresentano solo in parte e che ha l'ambigua caratteristica

sia di agire silenziosamente nel profondo, sia di esplodere clamorosamente

in superficie.

Tanto per fare un esempio, l'annuncio dato alcuni mesi fa, a Parigi,

da Carlo De Benedetti, relativo alla Societé Generale de Belgique

è una di quelle notizie esplosive, la cui valutazione travalica

il dato di natura finanziaria. Che, nel caso specifico, è senz'altro

clamoroso, anche perché proietta la propria efficacia su altri

terreni, da quello produttivo a quello manageriale. Ma che anche,

al di là del caso specifico, conferma alcune verità

di carattere generale sulle quali vale la pena di riflettere.

La prima riguarda la vitalità dell'imprenditoria italiana nel

momento in cui all'impresa si chiede di essere vitale non soltanto

tra le pareti domestiche (magari protette), ma anche sul mercato internazionale,

aperto ai fortissimi venti della concorrenza. Né si tratta

di una vitalità per pochi e magnifici condottieri: questi,

certamente, dominano la scena, fanno notizia, vanno sulle copertine

più prestigiose e illustrano, con la propria immagine, l'immagine

dell'Italia. Dietro di loro si muove, infatti, una schiera di nomi,

meno famosi, ma non per questo meno ricchi di vitalità, che

contribuiscono in maniera determinante alla internazionalizzazione

del nostro sistema produttivo e finanziario. Per valutare appieno

tutto ciò, basta scorrere l'elenco delle principali acquisizioni

estere che negli ultimi tempi hanno avuto come protagoniste imprese

italiane. Olivetti, Banca nazionale del lavoro, Italimpianti, Ifil,

Fidenza V., Fininvest, Montedison, Gft, Sirti, Piaggio, Magneti Marelli,

Iveco, Generali, Candy, Ferruzzi, Nikols, Miroglio, San Paolo, e altre,

hanno acquisito società dei settori software, engineering,

alimentare, del vetro, della Tv, delle telecomunicazioni, bancario,

chimico, elettrico, delle auto e biciclette, assicurativo, della moda

e dell'abbigliamento, ampliando la penetrazione In Germania Federale,

in Francia, in Gran Bretagna, in Belgio, in Canada, negli Stati Uniti

e persino in India.

La seconda verità è che nei comportamenti delle imprese

ha fatto irruzione l'Europa. Nel senso che, pur non rinunciando alla

loro identità nazionale, e spesso, anzi, facendo perno su questa

identità, un numero crescente di imprenditori e di manager

europei non considerano più l'Europa come un'idea alla quale

adattarsi faticosamente, ma come un ambiente ideale nel quale èpossibile

muoversi più agevolmente per crescere e per competere.

Il mito del partner americano come condizione di successo è

ormai tramontato, e ha lasciato il posto al pragmatismo delle alleanze

su progetti concreti. Che negli ultimi due anni si siano costituite

decine e decine di aggregazioni imprenditoriali europee, produttive

o finanziarie, su base sovranazionale, costituisce un fatto nuovo

e di incalcolabile rilievo per il futuro assetto del capitalismo,

sia in Europa sia nelle altre aree avanzate, quella americano e quella

giapponese. Non è detto che tutto questo basti all'Europa per

vincere la sfida; ma certamente rende la sfida più aperta e

dall'esito meno segnato. E nel momento in cui De Benedetti dichiara:

"Il mio obiettivo è la holding europea", riassume

pienamente tanto la realtà nuova, quanto la nuova sfida.

Una terza verità merita allora di farci riflettere: nel processo

di riallocazione degli assetti imprenditoriali europei ci sono protagonisti

e comprimari, ci sono Paesi dinamici e ci sono Paesi (e aree territoriali)

immobili. Contrariamente a tante previsioni, anche nostrane, l'Italia

si è mosso finora tra i primi, meritando addirittura, per profondità

e velocità del mutamento, lo scudetto del dinamismo europeo.

Nuovi assetti proprietari, nuovi raggruppamenti imprenditoriali, espansione

all'estero, sono i tre volti di questo dinamismo che colloca l'Italia

tra le aree portanti del nuovo assetto continentale. Il che non si

può dire, ad esempio, del Belgio. Dove tensioni etniche, debito

pubblico, ma soprattutto intorpidimento economico, agiscono da freno

ad ogni rinnovamento: tanto da far apparire più patetico che

tardivo l'improvviso soprassalto di patriottismo economico che in

gennaio venne suscitato dalla mosso di De Benedetti.

Restano, infine, altre due verità, questa volta amore per il

nostro Paese. La prima, è quella di una classe politica nazionale

irrimediabilmente abituato a vivere, a ragionare e a dibattersi in

un ambito tutto domestico e bottegaio, mentre economia e finanza vivono,

ragionano e competono in un ambito transnazionale. Quanto potrà

ancora durare? E la seconda, quella di un Mezzogiorno ancora lontano

dallo sviluppo dell'Europa. Che sarà del Sud, varcata la soglia

del 1992?

Nord-Sud-Cee

Ultime notizie sul divario

La Calabria al quintultimo posto tra le regioni dei Paesi della Comunità

economica europea: il dato conferma da una parte il relativo progresso

della regione italiana anche per l'entrata nella Cee di nazioni che,

con i loro parametri socio-economici, hanno strappato alla Catabria

il poco invidiabile ruolo di fanalino di coda nella classifica europea.

Spetta, infatti, all'ellenica Tracia il primato di regione più

povera della Comunità, mentre l'olandese Groningen è

in cima alla classifica, con un prodotto interno lordo procapite sei

volte superiore.

Il dato si desume, unitamente a molti altri, dal rapporto preparato

dal vicedirettore generale della Banca d'Italia, Tommaso Padoa Schioppa,

particolarmente dedicato ai problemi e alle strategie volte al rafforzamento

del sistema economico comunitario.

Le 160 regioni dei dodici Paesi della Comunità, cui è

riservato un capitolo dello studio, sono oggetto di una graduatoria

effettuata in termini di Pil pro-capite a parità di potere

d'acquisto. Fatta uguale a 100 la media della Comunità a dodici,

la Tracia registra un valore pari a 43,2, seguita nella "classifica

della povertà" dalle isole dell'Egeo orientale (46,0)

e dalla spagnola Estremadura (46,6).

L'immagine di una Comunità a due velocità è confermata

dai dati del rapporto: le venti regioni "meno favorite"

concentrate infatti nella fascia meridionale della Cee, e dunque nei

territori di Grecia, Portogallo, Spagna e Italia. Oltre alla Calabria,

ne fanno parte anche la Sicilia (con un valore del Pil pro-capite

inferiore del 37 per -cento alla media comunitaria), la Campania,

la Puglia, la Basilicata e il Molise.

Nella graduatoria delle regioni più ricche, alle spalle di

Groningen (237,4), Amburgo occupa il secondo posto, con un valore

pari a 195,5. Seguono, nell'ordine: l'Ile de France (159,4), la regione

della "Grande Londra" e quella tedesca di Darmstadt (l'una

e l'altra con 155,1). Al decimo posto, la prima regione italiana,

la Valle d'Aosta (137,0), che precede la Lombardia (119,0), ventesima

area europea.

Ai dati sul Pil pro-capite, il rapporto affianca quelli sulla disoccupazione

alla fine del 1986: l'Andalusia, con un tasso del 30,2 per cento,

registra la più alta percentuale di "senza lavoro"

fra le regioni della Comunità. Molto elevati sono anche i valori

rilevati in Estremadura (28,6 per cento), nelle Canarie (27,3%) e

nei Paesi Baschi (24,6%). In Italia, la regione con il maggior numero

percentuale di disoccupati risulta essere la Sardegna (19,3 per cento),

seguita dalla Calabria (14,4 per cento).

"I successivi ampliamenti della Comunità - afferma il

rapporto di Padoa Schioppa - hanno reso più acute le disparità

regionali: l'accesso di Grecia, Spagna e Portogallo ha elevato il

Pil del 10 per cento, la popolazione del 22 per cento e l'occupazione

agricola del 57 per cento".

La Seconda

Direttiva Cee Banche Unite d'Europa

Con l'approvazione definitiva da parte della Commissione esecutiva,

la Seconda Direttiva Cee in materia bancaria è entrata in dirittura

d'arrivo, ma non ha ancora concluso il suo complesso iter. Infatti,

mancano altre due approvazioni, compresa quella del Parlamento europeo,

prima del varo definitivo da parte del Consiglio dei ministri.

Non sono pochi coloro i quali ritengono che sia difficile arrivare

alla conclusione entro il 1988 e considerano la prima metà

del 1989 come una scadenza più realistica. A partire da quella

data, incomincerà il conto alla rovescia per l'attuazione vera

e propria. I tempi, in ogni caso, non saranno lunghi. E' quasi ironico

dire che saranno più brevi di quelli previsti dalla Prima Direttiva,

che aveva accordato fino a dodici anni di tempo, ma, si badi, non

per tutta la materia regolata, bensì solo per le norme collegate

al principio del "bisogno economico" come presupposto del

l'autorizzazione.

Sull'Attuazione dell'Atto Unico e sulla data del 1992, la Cee ha puntato

ormai molte delle sue carte politiche e non sarà disposta a

giocarsi una fetta cospicua di credibilità per un ritardo sostanziale

rispetto all'obiettivo, certo ambizioso, del 1993. Se qualche ritardo

ci sarà, può essere stimato in termini di qualche anno,

non di lustri. Dei resto, gli effetti della Prima Direttiva non sono

stati né così limitati né così lenti come

alcuni ritengono. Le legislazioni di tutti i Paesi sono profondamente

cambiate a partire dal 1977, e l'Italia è stata forse quello

che ha modificato in maggior misura i propri criteri di vigilanza:

l'introduzione di coefficienti patrimoniali liberi e il progressivo

allentamento dei controlli all'entrata hanno definitivamente affermato

una vigilanza che (per usare le parole del Governatore della Banca

d'Italia, Carlo Azeglio Ciampi) vuole essere "neutrale rispetto

alle scelte gestionali delle banche".

Proprio grazie all'intensità del processo di trasformazione

che è già avvenuto, i diversi Paesi sembrano oggi più

preparati ad iniziare la fase di integrazione vera e propria. Nel

corso del lungo negoziato che ha portato all'approvazione di gennaio,

molte concessioni sono state fatte da ciascuna delle parti per eliminare

alcuni ostacoli preliminari. Proprio sul filo di lana, l'Italia ha

ottenuto due modifiche importanti, una delle quali (quella relativa

alle società controllate dal parabancario) rende compatibile

l'applicazione della direttiva con la situazione attuale delle banche

italiane.

Per capire la portata della Direttiva, è necessario ricordare

che il principioguida è molto semplice: le banche sono individuate

dallo svolgimento di attività indicate in un'apposita lista

e sono soggette a controlli di vigilanza da parte delle autorità

del Paese d'origine. Sulla base di questo presupposto, potranno cominciare

ad operare da un Paese all'altro con il principio del "mutuo

riconoscimento", vale a dire, potranno operare in altri Paesi

con la propria legislazione.

Come si afferma nella premessa della Direttiva, la Cee completa con

questo documento "l'armonizzazione minima necessaria e sufficiente

per pervenire al reciproco riconoscimento delle autorizzazioni e dei

sistemi di controllo". in un settore per sua natura regolamentato

come quello bancario, il concetto di libera circolazione ha senso

solo all'interno di quadri normativi e di processi di vigilanza sostanzialmente

omogenei. Non a caso il libro Bianco del 1986 indicava per l'integrazione

finanziaria entrambi gli obiettivi, quello del mutuo riconoscimento

e quello dell'armonizzazione delle normative nazionali.

In altre parole, il processo di armonizzazione è appena agli

inizi: la scelta delle autorità è stata quella di non

aspettare tutto il tempo necessario per arrivare a leggi uguali nei

vari Paesi (in pratica, l'eternità), ma di accettare un confronto

con le forze di mercato che si metteranno in movimento il 10 gennaio

1993. La possibilità delle varie banche di operare da un Paese

all'altro modificherà l'attuale equilibrio concorrenziale,

costringerà ciascun intermediario a cercare nuovi prodotti

e nuovi mercati e finirà fatalmente per mettere in risalto

gli ostacoli posti dalle differenze di normativa. Ciascun Paese dovrà

allora adattare progressivamente la propria legislazione, tanto più

rapidamente, quanto maggiore sarà la preoccupazione di non

creare svantaggi concorrenziali alle proprie banche. Le legislazioni

saranno così modificate per seguire e incanalare i processi

di cambiamento realizzati dalle singole banche.

Quanto più le banche si dimostreranno capaci di cogliere le

nuove opportunità, tanto più creeranno pressioni sui

propri ordinamenti e in qualche modo guideranno il processo di convergenza.

Non era mai successo, se si riflette, che gli animai spirits delle

banche fossero così capaci di influire sul quadro normativa.

Naturalmente, non è detto che proprio tutto questo debba verificarsi:

ma le indicazioni che abbiamo ci portano a ritenere che solo gravi

avvenimenti economici e/o politici possono comportare una significativa

deviazione dalla rotta intrapresa. Ne è una prova anche la

decisione con cui si èlavorato a Bruxelles, insieme con il

ruolo propulsivo svolto da alcuni Paesi, a cominciare dall'Italia.

La realizzazione della Seconda Direttiva deve quindi essere considerata

come l'evento più probabile e anche come un risultato di grande

importanza politica. Solo i più rigidi nostalgici del free

banking possono ritenere che liberalizzare i servizi finanziari sia

sinonimo di abolizione di tutti i controlli. La vigilanza sul sistema

bancario Può e deve cambiare, ma in nessun caso può

essere abolita.

Se questo è il significato del processo che abbiamo di fronte,

è meglio non nascondere la testa nella sabbia, affermando che

le trasformazioni per un sistema come quello italiano possono essere

modeste e che le banche straniere non sembrano oggi particolarmente

interessate ai mercati italiani. è vero che non ci sono divisioni

di banchieri che premono alle Alpi in attesa della fatidica liberalizzazione

totale. Non bisogna però dimenticare che, come è successo

per la prima Direttiva, le modificazioni normative che avverranno

avranno l'effetto di cambiare le condizioni concorrenziali fra le

banche italiane e quindi di spostare gli equilibri attuali indipendentemente

dall'ingresso di nuovi (e più concorrenziali) operatori.

In secondo luogo, in tutti i "mercati ai dettaglio", che

sono quelli forse più appetibili oggi per le banche straniere,

le nuove tecniche di distribuzione del prodotti finanziari consentiranno

di entrare riducendo al minimo la presenza fisica sul territorio,

e quindi in tempi più brevi e con costi più contenuti

di quelli richiesti dalle tradizionali forme di insediamento.

Il processo che sta iniziando è dunque ricco di opportunità,

ma anche denso di minacce per chi non capirà rapidamente che

anche i mercati periferici devono essere considerati come un anello

di un sistema sempre più integrato con gli altri sistemi europei.

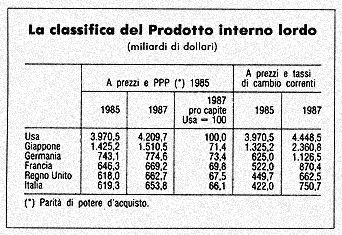

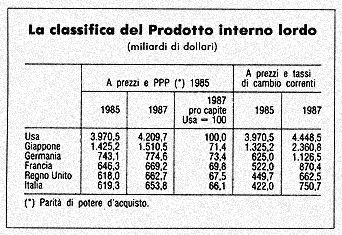

Rivalutazioni

del Pil E l'Italia prese Il volo

Il Pil, com'è noto, è il prodotto interno lordo, vale

a dire la somma dei beni e dei servizi finali prodotti nel territorio

di una nazione. E' il "peso" economico di un Paese. Ed è

la suo forza, l'immagine, la capacitò contrattuale. Bene. Intorno

a un anno e mezzo fa, venne annunciata dall'Italia la celeberrima

rivalutazione del Pil. Un'operazione di pulizia e di revisione statistica,

com'è stato definita, che sarebbe stato quasi di routine, se

la rivalutazione non si fosse rivelato "di stazza inconsueta"

(intorno al 20 per cento per il Pil 1985 a I costo del fattori), tanto

da provocare un vero e proprio terremoto nel settore delle classifiche

internazionali.

L'Italia era nel gruppo dei Sette maggiori Paesi industriali. Questo

si sapeva, e quasi quasi meravigliava chi era costretto a pagare sempre

più tasse ad uno Stato sempre più vorace. Tant'è

che qualcuno aveva insinuato il ragionevole dubbio che tra i Sette

il nostro Paese si fosse infilato di straforo, un po' per celia, un

pò per non morire. E invece, no! Nel gruppo del Sette c'eravamo

a pieno diritto e titolo. E non riposavamo in fondo alla classifica.

Eravamo sesti, e precedevamo, addirittura, il lontano e immenso Canada.

Dopo la rivalutazione del Pil, l'Italia prese il volo, e diventò

quinta, superando di colpo il Regno Unito. Le classifiche che vennero

fuori, in realtà, erano un poco confuse, perché nel

frattempo la sterlina si era notevolmente svalutata rispetto ai massimi

del 1985. E in ogni caso, nei confronti internazionali, le uniche

classifiche che hanno un senso sono quelle elaborate sulla base delle

cosiddette "parità di potere d'acquisto": sulla base,

cioè, di particolari cambi che rendono omogeneo il livello

dei prezzi di ogni Paese e consentono quindi di tradurre i diversi

redditi nazionali in quei beni reali (burro, macchine, cose, trasporti,

biglietti per il teatro, libri, e via di seguito) che compongono un

altrettanto omogeneo paniere di riferimento.

Il sorpasso dell'United Kingdom, reso agevole nei confronti a cambi

correnti dalla rivalutazione italiana e dalla svalutazione della sterlina,

veniva tuttavia confermato, sia pure con una certa fatica, dal più

significativo confronto sulla base delle parità di potere d'acquisto.

E c'era anche di più. Su quest'ultima base, la Francia era

a portata di mano. Sulla scorta delle previsioni di crescita reale

per il 1987 che si facevano allora, i consuntivi di fine anno avrebbero

dovuto segnare un altro sorpasso: un fatto che venne notato, con sconcerto

malcelato, proprio in un rapporto di una commissione senatoriale francese.

Improvvisamente, siamo caduti in basso, diventando sesti in classifica.

Che cosa è successo? Perché il Pil italiano ci ha ridimensionati

a livello europeo e planetario? Tre fattori chiariscono questa storia:

1) l'economia britannica si è rivelata sia nel 1986 sia nel

1987 più dinamico di quella italiana; è stato sufficiente

mettere a segno nei due anni un punto e mezzo in più di crescita

per superare l'incollatura di vantaggio che avevamo in precedenza;

2) nel frattempo, i francesi non sono rimasti con le mani in mano,

e nel mese di giugno dello scorso anno hanno fatto anch'essi la loro

brava revisione. Non molto, un 2-3 per cento, che però è

stato sufficiente a scongiurare il superamento e a salvare l'onore

gallico;

3) sono state messe a disposizione dei "confrontatori" nuove

parità di potere d'acquisto. La riponderazione dei vari panieri

(consumi privati, consumi pubblici, investimenti, ecc.) dal 1980 al

1985 ha permesso comparazioni più accurate, che tuttavia hanno

relativamente penalizzato il nostro Paese.

Siamo dunque, e per ora irrimediabilmente, sesti. Per riprendere la

scalata, sarò necessario lavorare di più, consumare

di più, esportare di più. E aver fede. Senza lasciarsi

prendere da facili entusiasmi.

|