L'obiettivo

di una sempre più piena funzionalità del sistema bancario

italiano è oggi più che mai elemento caratterizzante e

fondamento della strategia diretta alla maggiore efficienza dei relativi

servizi. E' un obiettivo valido per tutte le strutture dell'azienda

Italia, anche nell'incombenza della sfida del '93, ma per il comparto

creditizio è assolutamente prioritario, dal momento che dal suo

assetto è condizionato, in via preliminare, lo stesso sviluppo,

nella dimensione e correntezza, delle fonti degli investimenti. I passi

innanzi, in parte compiuti ed in parte in via di svolgimento o di predisposizione,

concernono:

- l'assetto normativo;

- il modello operativo;

- il complesso dei rapporti con l'utenza;

- la sempre più mirata determinazione dei mezzi diretti alla

maggiore efficienza ed anche al superamento delle sacche di inefficienza

o di inadeguatezza che si riscontrano nell'ottica del mercato unico

integrato.

Urgenza di

un assetto più avanzato

Circa il primo aspetto, varie misure amministrative si sono registrate

in quest'ultimo periodo. Esse riguardano la liberalizzazione degli

sportelli, la definizione dei rapporti banche-assicurazioni, la possibilità

per le aziende di credito di partecipare ad attività di merchant

banking, di allungare le scadenze oltre il breve termine, ecc. Su

questa strada il problema è tuttavia molto più vasto,

in quanto alle misure amministrative bisogna affiancare anche quelle

legislative, alle quali oggi si sta lavorando, nella speranza che

il relativo corso abbia una tempestività e una compiutezza

corrispondenti alle necessità da affrontare. Fra le relative

priorità, come ha messo in luce un recente studio dell'ABI,

figurano la regolamentazione dell'intero settore dell'intermediazione

bancaria, la definizione dell'assetto giuridico dei gruppi bancari

polifunzionali, le fusioni fra aziende di credito, l'eliminazione

di vari vincoli che tuttora frenano l'operatività del settore.

L'urgenza delle conseguenti definizioni è sottolineata dal

fatto che, sotto appunto il profilo istituzionale, elementi penalizzanti

per il nostro sistema rispetto a quelli esteri, a cominciare dai Paesi

Cee, limitano il nostro grado di competitività. C'è

in materia il grosso problema della funzionalità degli intermediari

creditizi, che costituisce fonte di svantaggi per le nostre banche

nel quadro europeo; ci sono inoltre misure al tempo stesso a doppio

taglio da mettere meglio a punto (e qui ci si riferisce alla necessaria

tutela dei depositi con i gravami che impone e che, pur migliorando

l'identità degli istituti di credito, tuttavia vanno sempre

meglio calibrati, l'elevatezza della soglia d'ingresso in capitale

per la costituzione di un ente creditizio che offre margini più

larghi per l'applicazione del coefficiente di solvibilità,

ma che indubbiamente richiedono maggiore elasticità); ci sono

regolamentazioni eccessivamente gravose.

Rilevante in questo ambito è il grosso nodo da sciogliere concernente

la riserva obbligatoria. Si tratta per il 1989 di un onere per il

sistema bancario calcolato in circa 6.500 miliardi, derivante dalla

differenza fra la remunerazione della riserva e quella di un investimento

alternativo in titoli di Stato. La conclusione che si può trarre

a tutto questo riguardo, anche nella comparazione con gli altri Paesi,

soprattutto comunitari, è che molte sfaccettature del nostro

sistema non sono ancora in linea con le stesse direttive della Cee

ed alcune di esse hanno origini che risalgono a vari decenni. Tutto

questo mentre il quadro nel quale si svolgono l'economia nel suo complesso

e la stessa struttura creditizia è integralmente mutato, in

termini di dimensione, di avanzamento civile, di maturità,

di capacità tecnologica. E questi sono altrettanti fattori

che non solo devono filtrare nella struttura creditizia, ma da essa

devono far derivare motivi e mezzi di propulsione. Perché,

in effetti, il credito è un avamposto.

Potenziamento

della razionalizzazione

Ma come difendere e far procedere questo avamposto? E che cosa sta

succedendo ed è perseguibile con organicità in questa

direzione? Nel rispondere alla prima domanda, c'è da sottolineare

anzitutto la cessazione dei vincoli del regime delle autorizzazioni

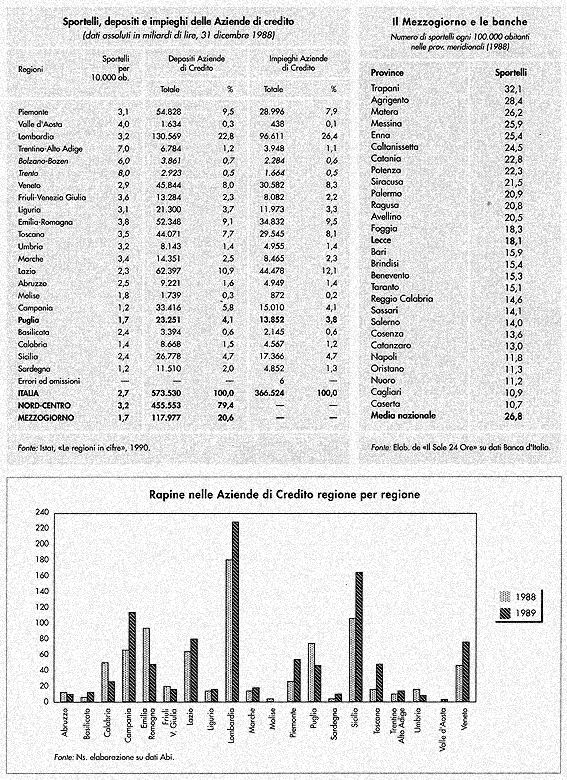

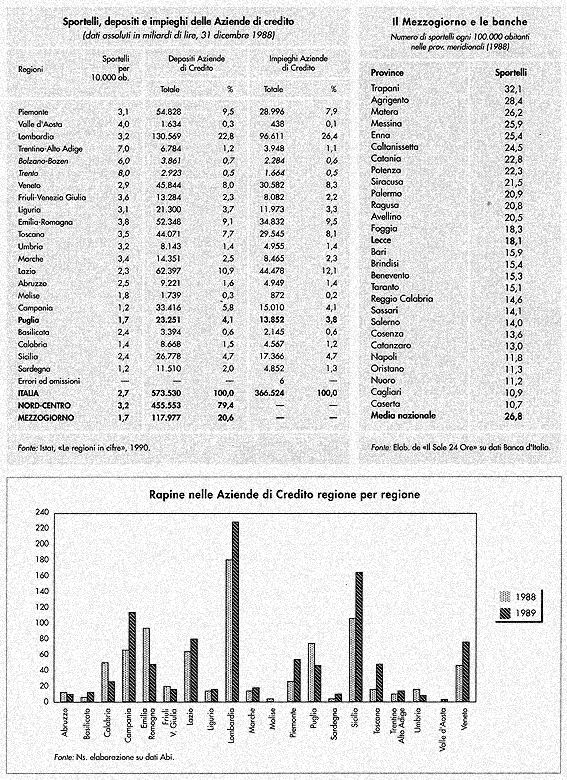

per l'apertura di nuovi sportelli bancari. Secondo i programmi, nel

corso di questi prossimi tre anni il complesso degli sportelli, che

durante il 1989 era di 15.577 unità, dovrebbe aumentare di

circa 5.000 unità. E' questa un'ascesa ineluttabile per il

nostro sistema, dato che attualmente disponiamo di 2,7 sportelli ogni

10 mila abitanti, mentre la Germania Ovest e la Francia ne hanno 6,5,

la Gran Bretagna 4,3, gli Stati Uniti 4,2.

Altro aspetto rilevante del quadro è l'ampliamento progressivo

dell'area bancaria sempre più tecnicizzata e computerizzata.

Fra l'altro, c'è da rilevare il maggiore spazio che si vengono

conquistando il self service, o la personalizzazione del rapporto

con la clientela, o ancora la specializzazione dei servizi. Con la

loro più organica razionalizzazione sarà possibile anche

una riduzione dei costi, conseguente anche ad una migliore utilizzazione

del personale ed in un certo senso anche alla sua possibile riduzione.

Oggi, negli sportelli italiani, anche per il loro numero ridotto,

vi sono per ogni unità in media 23 addetti, contro i termini

della Gran Bretagna, i 14 della Germania già federale, i 16

degli USA ed i 17 della Francia, ecc.

La maggior dinamica conseguibile in questo campo ha a che fare, per

le grandi come per le piccole e medie banche, con le cosiddette filiali

leggere, aperte ad un sempre maggiore ricorso al self service. Le

apparecchiature relative oggi all'interno delle filiali bancarie si

aggirano intorno al migliaio di unità, che secondo qualificate

previsioni saranno presto in grado di raddoppiarsi. Si è partiti,

come è noto, dal Bancomat, le cui operazioni si vengono ampliando

fino a comprendere quelle riguardanti l'erogazione delle pensioni

INPS, ed ora si è giunti anche ad altri tipi di operazioni,

oltre ai prelievi, che riguardano versamenti, interrogazioni varie

e concessioni di fidi preautorizzati, ecc. Si tratta di una nuova

modulazione che si viene svolgendo o predisponendo, a sviluppo delle

ormai trentennali teletrasmissioni dei dati di Borsa da Milano e da

Roma in tempo reale, e ad imitazione di quanto avviene negli altri

Paesi più avanzati, come gli USA, con la comunicazione diretta

casa-banca. Sono traguardi non solo difficili e forse anche in gran

parte da sospirare, ma sono necessariamente dietro l'angolo, in termini

di varietà di operazioni, di capacità di offerta, di

sistemi informativi di marketing, e così via.

Altri spiragli che si dovranno aprire concernono la cosiddetta operazione

"shopping day", degli istituti di credito, con sportelli

sia pure solo settimanalmente aperti per un orario più lungo.

E qui si tratta di un passo europeo che dovrà essere compiuto

anche in Italia, perché in Francia ed in Germania, ad esempio,

già esistono fasce orarie per l'apertura degli sportelli, che

vanno rispettivamente dalle 8.00 alle 18.00 e dalle 8.00 alle 18.30.

Concludendo questa rapida panoramica, si può rilevare che l'ordinamento

in atto nel nostro Paese definisce, con i vincoli fin qui richiamati

e con le ricordate iniziative, l'attitudine bancaria come l'esercizio

congiunto della raccolta di risparmio fra il pubblico e dell'impiego

di fondi in operazioni di credito. Il che è in linea per l'Italia,

come per altri Paesi - Belgio, Lussemburgo, Spagna - con la prima

Direttiva di coordinamento emanata al riguardo dalla Comunità

Nel fondo tuttavia vi sono due altre principali indicazioni. Per qualche

sistema, infatti, e qui ricordiamo Francia e Germania, il nesso fra

raccolta ed impiego non è essenziale per la qualificazione

dell'attività; per qualche altro sistema, come ad esempio quello

britannico, la nozione di attività bancaria è limitata

all'aspetto della raccolta dei fondi; per altri Paesi, infine, c'è

una delimitazione riferita solo ad alcune categorie di aziende ed

è prevista una delimitazione temporale della scadenza dei depositi

e dei fondi rimborsabili. E quest'ultimo caso si riferisce alla Francia,

al Belgio ed all'Olanda.

Quanto all'altra indicazione che si desume dal generale quadro in

atto, va rilevata la tendenza abbastanza diffusa all'istituzione di

una banca cosiddetta universale, alla quale si affiancano altre strutture:

istituti ipotecari, credito specializzato (fra l'altro per l'edilizia),

erogazioni creditizie alle piccole e medie imprese, mutui ipotecari,

ecc. A fronte di questa tendenza, che vede fra l'altro largamente

presente e definita la funzione dell'intermediazione finanziaria,

vi è lo stato di fatto italiano, con ambiti di operatività

che appaiono troppo circoscritti in un contesto che ne indebolisce

competitività e spesso maggiore efficienza, a causa dell'osservanza

di regole alla quale non è sottoposta la concorrenza estera,

tenuto conto che le banche comunitarie, in virtù del principio

del mutuo riconoscimento, possono applicare oltre confine le loro

specifiche normative nazionali.

Una "fratellanza

siamese"

E veniamo ad un aspetto particolare che, rientrando nella tematica

della cosiddetta banca universale sopra richiamata, è oggetto

di un largo dibattito, di precisi indirizzi progettuali, e anche di

critiche e di riserve.

Un punto di riferimento può essere ricavato al riguardo dal

pensiero espresso dal nostro ministro del Tesoro, Carli, che all'interrogativo

su banca universale o gruppo polifunzionale ha risposto di non sapere

quale sistema sia preferibile. "Ciò che occorre - ha detto

- è la garanzia del massimo grado di adattabilità del

sistema finanziario italiano", perché possa esplicare

pienamente la sua attività in concorrenza con le altre strutture

dei Paesi comunitari ed in particolare con l'area forte che si delinea

o è tentata per quanto riguarda, ad esempio, il marco.

Quanto poi al pensiero della Banca d'Italia in materia, esso si può

sintetizzare nei seguenti punti:

- scelta, o meglio propensione, per il gruppo polifunzionale che apre

le maggiori possibilità di riorganizzazione e razionalizzazione

del sistema creditizio.

- ipotesi di accelerazione sulla strada della despecializzazione normativa

delle istituzioni creditizie.

- mantenimento di una separazione fra banche ed imprese finanziarie

(e questa, come si sa, è oggetto di progetti legislativi, fra

l'altro con la legge Amato, approvata da un ramo del Parlamento, sul

cui esame e sul cui andamento rimandiamo il discorso ad altra occasione)

onde evitare "intrecci pericolosi".

Fin qui le posizioni ufficiali. Ma la dialettica al riguardo non manca

di esprimere riserve e critiche in merito alle successive definizioni

della materia. C'è chi osserva che non è solo la scelta

fra banca universale e polifunzionale che può risolvere i problemi

di un sistema che di fatto oggi è distratto da questi due modelli.

C'è ancora chi aggiunge che con la banca universale i rischi

battono i vantaggi. C'è infine chi osserva che la banca universale

èsolo un modello retró. Un punto fermo che intanto sembra

prevalere è quello dell'affermazione del principio dell'indipendenza

delle istituzioni finanziarie, che in un certo senso svolgono la funzione

di guardiani dell'industria. In conseguenza, questa con sue ingerenze

nell'ambito della struttura bancaria verrebbe a controllare i suoi

controllori. Come ha ricordato qualcuno, il problema è quello

di combattere la "mostruosa fratellanza siamese", come ebbe

a chiamarla un grande della storia bancaria italiana, Raffaele Mattioli,

con la sua opera oltre che di banchiere -della Comit - anche di magistero.

Ed era un magistero (chi scrive può ricordare per averlo personalmente

praticato) che non era di parole, ma si affidava solo a fatti e cifre:

gli unici ispiratori rigorosi del suo pensiero.

Sviluppi dell'offerta

bancaria

Due altri aspetti vanno intanto valutati per quanto riguarda gli sviluppi

della possibile offerta bancaria: la stessa strutturazione e la dimensione

del sistema bancario operativo.

In merito all'innovazione organica dell'offerta bancaria, è

da tenere presente - e lo sottolinea uno studio del gruppo San Paolo

- che il ventaglio si allarga, deve allargarsi. Venture capital, merger

e acquisizioni, leveraged buy out, ecc. devono e possono divenire,

nella rispondenza della clientela possibile, termini di sportello,

in funzione di utilizzi di disponibilità che rispondano ai

fabbisogni finanziari delle imprese per acquisire anche apporti di

natura merceologica, di mercato e professionali, utili per rafforzare

la capacità competitiva globale dell'impresa. Malgrado gli

attuali limiti del mercato finanziario italiano, qualche cosa si sta

facendo per favorire il rafforzamento finanziario delle imprese, la

loro ricerca di capitale di rischio. Nel 1988, il nostro mercato finanziario

ha investito l'equivalente di 233 milioni di Ecu per operazioni di

venture capital, classificandosi al quarto posto dopo la Gran Bretagna,

la Francia e l'Olanda. Siamo anche al quarto posto per quanto si riferisce

al totale delle consistenze investite in operazioni di capitale di

rischio, che durante l'anno scorso hanno raggiunto gli 861 milioni

di Ecu. In svolgimento sono inoltre le operazioni di leveraged, management

buy out, quelle di fusione e di acquisizione, di processi di cosiddetta

crescita esterna, di family buy out, ecc.

Il tutto avviene nel quadro di una strategia che per quanto riguarda

attitudini, progettualità, esplicazione da parte del sistema,

si manifesta con la possibile offerta di un capitale dal quale deve

derivare un valore aggiunto nuovo, che deve rafforzare il potenziale

azienda sul mercato, nei contatti internazionali, nelle acquisizioni,

nelle fusioni, nei collegamenti con centri di ricerca e di analisi.

Un profilo particolare acquista in questa dinamica la merchant banking,

la quale sta indirizzando i propri interventi nell'espansione delle

piccole e medie imprese, nella trasformazione del management che tende

a diventare imprenditore, nell'affiancamento o sostituzione di gruppi

familiari, ad interesse aziendale più debole, con gruppi esterni

o della stessa famiglia precedentemente in minoranza. In questa traiettoria

di sviluppo si registrano purtroppo fattori condizionanti e limitativi

che riguardano un sistema fiscale e legislativo non corrispondentemente

mirato e tale da farlo definire dagli operatori il peggiore d'Europa.

Tale cioè da far pensare oggi che operazioni di merchant banking

istruite e concordate in Italia finiscano per realizzarsi al di fuori

del nostro Paese su piazze straniere, soggette a più semplici

e razionali regolamentazioni.

Chiare sono le posizioni di svantaggio che derivano alla nostra economia

ed al nostro sistema creditizio. Su di un piano più specifico,

riguardante fusioni e partecipazioni, ad esempio, i nostri istituti

di credito necessitano della preventiva autorizzazione dell'organo

di vigilanza, mentre in Germania, Gran Bretagna, Lussemburgo e Spagna

queste operazioni sono sottoposte alle stesse disposizioni valide

per i gruppi societari. Circa in ispecie le partecipazioni in istituti

di credito vige una preventiva autorizzazione subordinata al possesso

di alcuni requisiti. Comunque, è questa una materia in merito

alla quale c'è molto cammino da percorrere in termini normativi

e di iniziativa, in un adeguamento sempre più stretto a direttive

e a indirizzi comunitari, taluni dei quali ci trovano ancora in posizioni

di retroguardia. Con la minaccia fra l'altro di una Comunità

a due velocità, che non vogliamo - come si sa - sul terreno

monetario, ma dobbiamo anche non volere in tutto il resto del quadro,

che è a monte di tutto.

Identità

del sistema operativo

E veniamo alla dimensione del sistema operativo. In merito ad essa,

è in corso un dibattito che vede sulla scena chi dice che è

tramontata l'èra del piccolo che è bello, chi afferma

invece che le grandi banche sono alla resa dei conti, chi osserva

che determinate operazioni di interesse, riferito a questo o a quel

tipo di utenza, sfugge volutamente all'attenzione dei grandi istituti,

con riferimento ad esempio al Mezzogiorno, dove si riscontra l'insoddisfazione

per il livello degli impieghi.

Fra l'altro, una recente indagine della Prometeia ha messo in luce

che se le banche maggiori hanno mediamente riconquistato un po' del

terreno perduto, esso è stato spesso pagato con una compressione

della redditività. E la Prometeia aggiunge che nel confronto

dei risultati relativi al margine di interesse, al margine di intermediazione,

al risultato lordo di gestione, gli istituti medi e piccoli si sono

dimostrati più dinamici. Il discorso può rifarsi anche

a quanto più sopra abbiamo detto a proposito degli sportelli

leggeri.

In effetti, di fronte ad un rapporto fra margine d'interesse e attivo

netto di bilancio pari complessivamente al 4,7%, il valore per le

banche medie si porta al 5,02%, mentre per le banche piccole sale

al 5,13%. Quanto poi al raffronto dei risultati di gestione ci sono

un 1,99% per le banche maggiori, un 2,60% per le banche medie ed un

3,02% per quelle piccole.

Ma a prescindere da questi dati, con riguardo al sistema bancario

minore, c'è da rilevare per esso l'accentuazione della gestione

del cambiamento, constatabile fra l'altro nelle fusioni, negli accordi

di collaborazione, nelle politiche di gruppo e talvolta anche nei

collegamenti già in atto o allo studio. Se ne ricava l'estrema

validità attuale ed in prospettiva degli istituti creditizi

a carattere locale, a cominciare da quelli operanti specie in alcune

aree del Sud, in un ambiente cioè in cui il sistema, oltre

a dover svolgere la normale funzione creditizia, deve incentivare

ed indirizzare, sul piano pure formativo, l'iniziativa ed il suo habitat

economico e culturale.

Taluni discorsi in questa tematica si fermano alla grande dimensione,

cercando di predisporre il terreno nel quale dovranno agire le grandi

banche, pensando fra l'altro a qualche, task force, ma il vero problema

è quello di garantire la massima efficienza di tutto un sistema,

che non può non essere articolato, che non può non essere

fondato se non sul massimo della razionalizzazione, e una risposta

pronta, esauriente, valida alla domanda di un'utenza che molte volte

è addirittura da ricercare e da formare anche culturalmente.

Abbiamo sempre ritenuto che questo aspetto "Culturale",

inteso in tutta l'ampiezza e profondità delle sue radici, debba

essere elemento non secondario della problematica bancaria. Ci sono

già quelli che si muovono, più o meno, in questa direzione,

ma oltre ad aumentare il ritmo bisogna provvedere a maggiori e nuove

forme di collegamento e, se possibile, pure di coordinamento. Circa

i tempi di questi sviluppi, l'anno prossimo - a detta di esperti e

di indagini -dovrebbe essere quello più determinante e comunque

largamente preparatorio delle tappe finali. Questo prossimo traguardo

comincia ad acquisire più precisi connotati in relazione a

quella che sarà la crescita degli sportelli, di cui abbiamo

detto prima. L'attenzione e l'iniziativa al riguardo saranno rivolte

maggiormente ai Comuni di medie dimensioni piuttosto che alle grandi

città.

Due importanti

capitoli

Nell'evoluzione del sistema bancario, quale oggi si viene manifestando

o sollecitando, due altri capitoli si aggiungono ai precedenti: quello

del rapporto e della sua funzionalità fra credito e borsa,

e quello degli scambi con compagnie di assicurazione.

Attualmente nel nostro Paese le banche non hanno accesso diretto in

Borsa. A noi, in questa posizione, si affiancano anche le Borse francesi,

belghe, spagnole, con la differenza però che queste ultime

consentono l'ingresso indiretto delle banche tramite la partecipazione

in società di agenti di cambio. Come osserva il presidente

dell'ABI, è urgente una riforma, in forza della quale gli intermediari

debbono godere di un presidio patrimoniale di tutto rispetto, il campo

degli intermediari non bancari sia sottoposto ad ordine, le partecipazioni

estere siano favorite, la concorrenza diventi più stringente,

i costi dell'intermediazione siano diminuiti. Fra i provvedimenti

di urgenza, si impone poi la riduzione dei tempi della liquidazione

con il ricorso quando necessario ad interventi più tempestivi,

quando la contingenza talvolta grave ne offra la giustificazione o

meglio la necessità. E qui il discorso - si deve aggiungere

- si riporta anche alla Consob, che dopo tutto ha il compito di essere

un buon cordone sanitario, una sorta di pacemaker, attento al ritmo

cardiaco ed a correggere i suoi sbalzi.

Quanto poi agli scambi con le compagnie di assicurazione, essi entro

certi limiti sono ammessi; ora si tratta di mettere meglio a punto

anche questa materia, per la quale qualche cosa sembra muoversi per

quanto attiene agli ingressi esterni privati nella Sace, l'assicurazione

pubblica ai crediti export. Questa struttura deve stabilire il suo

nuovo quadro di riferimento, necessario all'ente per prepararsi ai

mutamenti del mercato interno europeo. L'intervento esterno è

già previsto in analoghi enti assicurativi europei. Il che

è richiesto oltre che dal punto di vista della determinatezza

normativa, anche dall'andamento della Sace, rispetto al quale le banche

estere oggi ci rivolgono l'accusa di procedere agli indennizzi con

il rallentamento, con il pericolo che le procedure messe in atto per

la verifica del relativo diritto all'indennizzo - con la macchinosità

e burocratizzazione perseguite -provochino addirittura una disincentivazione

delle esportazioni. Ed al riguardo si fa appello anche ad una professionalità

da instaurare nelle strutture, che d'altra parte è un tema

incombente su tutte indistintamente le matrici ed i vertici direttivi

ed esecutivi dello sviluppo. Nel bancario, perché è

di questo che stiamo parlando, come negli altri campi.

Questa necessità di più ampio respiro e di un migliore

orizzonte nel quadro bancario viene sollecitata anche dalle banche

estere interessate ad operare in Italia. Attualmente esse ricoprono

una quota inferiore all'1,5% del mercato creditizio, quota che ci

pone all'ultimo posto in una graduatoria internazionale che qualche

anno fa - precisamente nel 1985 - vedeva la Gran Bretagna al primo

posto con un 61%, la Francia al secondo con il 18%, la Germania Federale

al quarto posto con l'8%, la Spagna al quinto posto con il 6%. Qualche

cosa sta cambiando, in forza delle sollecitazioni del 193. Dicono

al riguardo gli operatori del settore che la banca estera in Italia

è più vittima che raider, che essi prendono atto con

soddisfazione dell'atteggiamento di disponibilità della Banca

d'Italia (i provvedimenti più penalizzanti, come la ritenuta

d'acconto sulle operazioni interbancarie, vengono da altre fonti,

mentre le recenti proposte di modifica della disciplina della riserva

obbligatoria costituiscono solo l'ultimo esempio di questo spirito

di collaborazione), ma che non possono sottacere l'estrema pesantezza

dei vincoli in atto che deprimono la redditività dell'attività

di intermediazione, con le chiare conseguenze che ne derivano per

un Paese che pure è fra i sette Paesi maggiormente avanzati

ed ha nella bilancia valutaria, con rilevante componentedella partecipazione

dei capitali esteri, un cardine essenziale da non perdere mai d'occhio

nei condizionamenti che direttamente o indirettamente l'influenzano.

La trasparenza

E veniamo ad un punto chiave di tutto questo discorso: la trasparenza

dei rapporti fra banche e clientela. Per quanto riguarda l'Italia,

la base normativa sta seguendo due rotte, e cioè quella dell'autoregolamentazione

e l'altra legislativa.

La prima, che si fonda sull'accordo dell'ABI in vigore dal dicembre

del 1988, prevede l'obbligo di esporre negli albi delle banche un

cartello con le condizioni minime e massime praticate. I rapporti

in concreto che ne derivano sono regolati su base contrattuale, con

le predeterminazioni di fondo derivanti dal codice di autoregolamentazione.

La fonte legislativa, invece, ha a che fare con una proposta di legge

di iniziativa parlamentare, attualmente in discussione alla Camera,

in forza della quale è fatto obbligo agli istituti di credito

di rendere noti i costi e le condizioni reali praticati per le singole

operazioni e sono previste garanzie specifiche per i piccoli risparmiatori,

fra i quali l'aggiornamento obbligatorio dei tassi passivi, quando

salgono gli attivi, e l'automaticità per i conti con i rendimenti

minimi. Su questa linea sono in corso ulteriori approfondimenti che

affrontano gli altri possibili passi innanzi da compiere in merito

all'informativa dell'utenza, al diritto di fruizione di un grado minimo

di servizi bancari (life line banking), il livello dei tassi d'interesse,

delle commissioni, dei costi e dei rendimenti effettivi, le implicazioni

giuridiche dell'adozione di sistemi elettronici di pagamento, le forme

di pubblicità dei prodotti di risparmio, le modalità

di promozione e di vendita a domicilio, le tematiche specifiche di

taluni contesti.

Tutta questa tematica si lega anche a quanto è previsto o si

prevede per il mercato mobiliare con la riforma della Consob, di cui

prima si è detto ed in merito alla quale numerose sono le leggi,

all'attenzione del Parlamento, relative a funzioni nuove o diverse

dell'istituto, con l'intento di adeguarne il funzionamento ai compiti

nuovi derivanti dall'evoluzione in atto nel mercato ed anche ai ritardi

del nostro ordinamento.

Gli sbocchi possibili riguardano oltre che la funzione di trasparenza

(e cioè la completezza delle informazioni), quella dell'ampliamento

del suo grado di tutela e cioè di protezione del risparmiatore.

Rispetto delle regole del gioco da una parte, dunque, e autorità

di settore dall'altra, con la necessaria latitudine di competenze

e strumenti. E' questa tutta una materia in corso di dibattito teorico

e pratico, che comporta altri corollari, concernenti l'attrezzatura

e la funzionalità dei servizi indispensabili, l'alternativa

fra la sottoposizione dell'istituto al ministero del Tesoro o la sua

elevazione a livello di magistratura, accentuandone l'autonomia. Obiettivo

del nuovo presidente dell'istituto è quello di dare trasparenza

ed efficienza al mercato e far sì al tempo stesso che la difesa

piena del risparmiatore non sia soltanto uno slogan. Si tratta, come

si vede, di un finalismo ancora da meglio tradurre in norme ed in

prassi, che poi direttamente o indirettamente vengono a riflettersi

ed a coinvolgere anche il quadro bancario. E su questo quadro, bisogna

aggiungere, si vengono inserendo vari ed importanti provvedimenti,

che oltre a riguardare la Consob e le materie di cui abbiamo detto

prima, concernono il disegno di legge sulle SIM, il disegno di legge

sulla regolamentazione delle offerte pubbliche di acquisto, la repressione

dell'insider trading, la regolamentazione dell'intermediazione mobiliare,

le banche popolari, ecc.

Spingendo lo sguardo oltre l'angolazione nazionale, e cioè

approfondendo l'esame alla situazione in atto negli altri Paesi comunitari,

ne risulta che per quanto attiene agli specifici rapporti fra banche

e clientela, ferma restando la generalizzazione del fondamento contrattuale,

in Germania, la legge sui contratti tipo stabilisce alcuni requisiti

generali di correttezza e, trasparenza; in Francia sono imposti alcuni

obblighi o divieti nella tenuta dei conti; in Olanda opera un accordo

volontario, stipulato fra le banche, che non riguarda commissioni

e spese dei servizi; in Spagna vigono regole di pubblicità

e di trasparenza delle condizioni per aziende di credito, banche popolari

e casse di risparmio; in Gran Bretagna sono obbligatorie comunicazioni

su condizioni e costi delle operazioni e le pubblicizzazioni sui giornali

delle variazioni relative ai tassi attivi, ecc.

Fermiamoci appunto sui tassi attivi. Attualmente, nel quadro comunitario,

tassi e condizioni sono lasciati quasi sempre alle regole della concorrenza,

con precisazioni in determinati ambiti. In Francia, per esempio, vi

è una scala di tassi amministrati per alcuni tipi di depositi

di risparmio popolare ed i libretti di assegni sono gratuiti per legge.

In Olanda, sono fissati tassi massimi per il credito al consumo. In

Gran Bretagna, per i prestiti al di sotto delle 3.500 sterline che

riguardano la clientela minore, sono previste informazioni più

dettagliate ed anche il metodo di calcolo del costo del credito è

stabilito per legge. E' da notare che per questo Paese esiste una

tradizione di interventi che spesso ha un'origine lontana e comunque

il più delle volte in anticipo sui recepimenti in materia intervenuti

negli altri Paesi in merito appunto alla trasparenza. Per noi, ad

esempio, le forme di autoregolamentazione risalgono a meno di due

anni; per la Gran Bretagna bisogna rifarsi al Consumer Credit Act,

stipulato tre lustri fa.

Ma prima di considerare i riflessi che la materia sta registrando

e può esercitare in Italia, vediamo quale è il quadro

che ci offrono gli Stati Uniti. Orbene, in essi i principii generali

relativi alla trasparenza delle operazioni bancarie sono contenuti

nel "The truth in lending and fair credit reporting" del

1969. La legge fa parte delle norme complessive del Consumer Credit

Act. Essa prevede che devono essere comunicati alla clientela interessi,

commissioni, parcelle ed eventuali premi assicurativi sia in valore

assoluto sia in percentuale del credito concesso. Regolamentate sono

anche le modalità di esposizione dei cartelli pubblicitari.

La disciplina in atto affronta anche il diritto di recesso ed il complesso

di regole per l'uso delle carte di credito, a fronte di un loro utilizzo

che è assolutamente preminente nella vita economica e civile

americana. Sono invece esclusi dalle norme di tutela i crediti superiori

ai 25 mila dollari non garantiti da ipoteche.

Ed ora passiamo all'Italia, in aggiunta a quanto abbiamo detto più

innanzi. Gli indirizzi emergenti non prevederebbero interventi specifici

e dettagliati sul piano legislativo, ma obblighi generali da inserire

in una legge quadro, lasciando poi alle banche ed agli accordi settoriali

la messa a punto delle modalità per l'applicazione pratica

delle direttive in materia di trasparenza e tutela del cliente. In

sostanza, si intenderebbe seguire la linea maggiormente praticata

fuori dei nostri confini e di cui abbiamo detto prima, e cioè

quella di un intervento di principio, con il quale la trasparenza

è regolata per legge, ma applicata appunto in via di principio,

lasciando poi alle autorità monetarie la possibilità

di intervenire ed invitando le associazioni di categoria a dare direttive

a tutto il sistema.

Non mancano tuttavia proposte e sollecitazioni, per lo più

parlamentari, per l'obbligo per le banche dell'applicazione automatica

nella misura del 50% delle variazioni in aumento del tasso minimo,

per le operazioni di credito sui depositi a risparmio a tempo determinato

che beneficiano di un tasso di interesse non superiore di due punti

percentuali a quello minimo o per l'applicazione nel caso di tassi,

prezzi e condizioni più sfavorevoli rispetto a quelle indicate

nei cartelli, di tassi invece corrispondenti a quello nominale minimo

e massimo dei Bot emessi nei due mesi precedenti, rispettivamente

per le operazioni attive e per quelle passive. Altra proposta concerne

l'invarianza, nei contratti di risparmio in senso sfavorevole ai clienti,

dei tassi e di altre condizioni, salvo previa comunicazione e con

la facoltà per i clienti di recedere dal contratto senza penalità.

La strada della legge di riforma bancaria è dunque anche sotto

questo aspetto molto complessa e difficile, e l'assetto di tutta questa

delicata materia rischia di incontrare tempi lunghi, a fronte di un'evoluzione

reale del sistema che procede in fretta ed è sollecitata pure

dalla sfida del '93, con un nostro apparato specifico che non si può

dire certamente di punta nel confronto con i Paesi più avanzati.

Comunque, il sistema sta spingendo al massimo l'acceleratore, facendo

leva anche sulla professionalità a tutti i livelli del fattore

umano di cui dispone e dal quale sta raccogliendo frutti, esperienze,

impulsi, ritenendo i vari traguardi di questa formazione interna altrettanti

gradini per il continuo conseguimento dell'efficienza.

In realtà a questo fine è in atto una strategia, che

è sempre da attuare su basi nuove, cominciando nel percorso

da effettuare subito. Come ha detto argutamente qualcuno, da ieri.

Che poi è ieri e domani anche delle banche.

L'inchiesta

/ prospettiva Europea

Quale Mezzogiorno

M.C. Milo,

A. Foresi, G. Salerno

La guerra del

Golfo persico ha scaricato i suoi effetti negativi sulle aree più

deboli delle nazioni industriali. I timori, che erano ben presenti

in alcune zone della Comunità europea, e soprattutto nel Sud

d'Italia, una volta tradotti in realtà, si sono proiettati

ai nostri giorni. In aggiunta, il Sud era alla vigilia di scelte di

politica industriale e di strategie strutturali che, rappresentando

un deciso mutamento rispetto al passato, avrebbero richiesto invece

una stabilità dei mercati molto più certa di quella

che è stata sconvolta.

Le nuove realtà emerse rendono ancora più problematico

un giudizio sulle nuove direttrici di intervento che le grandi imprese,

con in testa quelle che fanno capo all'arcipelago delle Partecipazioni

Statali, avevano messo a fuoco. in concreto, si stava facendo strada

la convinzione che l'ulteriore sviluppo del Sud andava decisamente

legato "alla creazione di quelle condizioni di base, oggi ampiamente

carenti, in grado di trasformare il Mezzogiorno in un'area effettivamente

europea che possa attirare e rendere convenienti gli insediamenti

produttivi italiani e internazionali".

Si trattava quindi di riqualificare gli interventi nell'area meridionale

attraverso il ricorso a infrastrutture "mirate" che l'Iri

riassumeva in cinque priorità: gestione integrata delle acque;

compimento delle grandi reti di trasporto; potenziamento delle telecomunicazioni;

formazione di imprenditorialità e, attraverso una Mediobanca

per il Sud, creazione di un agile sistema finanziario di supporto

alle imprese.

Come aveva valutato queste prospettive l'imprenditoria privata? Antonio

Urcioli, consigliere della Confindustria per il Mezzogiorno, aveva

affermato che "questo indirizzo ci può soddisfare se significa

anche una nuova politica dello "stare insieme" tra grandi

e piccoli gruppi che riesca a trasformarsi anche in una politica di

promozione per la quantità di cultura d'impresa che riuscirà

a distribuire, per le possibilità di inserimento sui grandi

mercati che offre, per le opportunità di crescita che le aziende

minori avranno a portata di mano". E aggiungeva: "Il piccolo

mondo imprenditoriale meridionale parteciperà con piena adesione

a questo indirizzo se esso si tradurrà in una vera politica

di completo abbandono dei vecchi interventi a pioggia".

Questa nuova funzione dei grandi gruppi piaceva anche ad Andrea Saba,

presidente dello Iasm, l'Istituto di assistenza allo sviluppo del

Mezzogiorno da sempre attento, per le sue stesse funzioni, ai cambiamenti

dell'imprenditoria meridionale. Diceva Saba: "Tutte le nostre

inchieste sulle potenzialità del Sud come area in cui investire

hanno messo in luce la debolezza delle strutture a sostegno dell'impresa.

In questo vuoto gioca un capitolo a parte la produzione di servizi

innovativi. Le Partecipazioni Statali possono svolgere un ruolo nuovo

e di primissima utilità proprio in questo campo". Per

Saba, le vie da percorrere "passano attraverso la creazione di

consorzi di ricerca", con l'azione di supporto alle Regioni per

riempire di contenuti progettuali i grandi programmi che la Comunità

europea intendeva finanziare in futuro: "Ma vi è di più:

le grandi aziende possono porre sistematicamente in essere joint-ventures

con imprese straniere portatrici di innovazione. La formula vincente

potrebbe proprio essere quella che vede una stretta collaborazione

tra Partecipazioni Statali, Comunità europea, Regioni e Ricerca

universitaria".

Ma c'era anche chi avanzava riserve verso questo scenario: esponenti

di vertice dell'Agenzia per il Sud, l'ente che, in passato, aveva

operato proprio nel campo delle grandi infrastrutture; e anche settori

del mondo sindacale. Le obiezioni: "I grandi gruppi, soprattutto

se pubblici, devono continuare ad agire come imprese. Il loro ruolo

imprenditoriale non può essere confuso con quello istituzionale

legato alle infrastrutture. E per ruolo imprenditoriale si intende

la loro presenza nella realizzazione di quelle dimensioni produttive

essenziali, anche per il Mezzogiorno, per un efficace inserimento

di quest'area nei mercati globali che caratterizzano l'attuale fase

economica". E i sindacati, sulla stessa lunghezza d'onda: "Il

rischio è che le Partecipazioni Statali siano portate ad accentuare

una loro presenza nel terziario con un conseguente progressivo abbandono

delle attività manifatturiere nelle regioni meridionali. Si

ritiene, invece, che senza una forte presenza industriale sia delle

imprese pubbliche sia dei grandi gruppi privati la piccola e media

imprenditorialità meridionale che sta finalmente emergendo

rischi di rifluire nelle forme artigianali dalle quali è partita".

La parola alle

cifre. Per la prima volta, più del 50 per cento del recupero

di occupazione industriale manifatturiera nazionale degli ultimi anni

(1988-'90) veniva dal Mezzogiorno. Per la prima volta, dopo anni di

crescita, le prime rilevazioni Istat delle forze lavoro (gennaio-aprile)

mostravano un calo apprezzabile (circa due punti) nel tasso di disoccupazione

meridionale. Per la prima volta, gli investimenti in macchine e attrezzature

erano aumentati nel Sud dell'11 per cento, a ritmi doppi, cioè,

rispetto al Centro-Nord (5,5 per cento).

E tutto questo avveniva in condizioni sotto molti aspetti negative:

criminalità organizzata sempre più attiva; infrastrutture

civili e sociali sempre più lontane da standard accettabili;

e soprattutto la cessazione di fatto dell'intervento straordinario

(con l'avvio faticoso della legge 64) che a partire dall'84 e fino

all'88 aveva già più che dimezzato l'intervento diretto

a sostegno di investimenti e di occupazione industriale nel Mezzogiorno.

Nelle otto regioni meridionali gli interventi agevolati avevano determinato

occupazione manifatturiera per 23 mila addetti l'anno nel quinquennio

1979-'83 e per soli 10 mila l'anno nel quinquennio successivo.

Allora non era vero che l'industria meridionale si presentava assai

debole agli appuntamenti storici del 1993? Tutt'altro! La struttura

industriale meridionale era debolissima, malgrado i "successi"

delle piccole e medie imprese e della nuova imprenditoria. Il fatto

è che fra le analisi correnti sulla situazione meridionale,

anche le più autorevoli peccavano di una sottovalutazione degli

sforzi che la nuova imprenditoria meridionale stava facendo per evitare

il collasso della debole struttura industriale del Sud. Corollario

di questa tesi è che sbagliavano quanti, collegando i dati

"macro" (sicuramente negativi) dell'ultimo decennio - l'industria

meridionale aveva perso peso sul totale nazionale - al sistema di

agevolazioni in atto, mettevano quest'ultimo sotto accusa, senza calcolare

gli errori del passato, la crisi delle industrie di base, la forte

diminuzione del flusso di incentivi a partire dal 1984, e così

via.

Dopo la crisi del Golfo, tutto va rivisto. Compresi gli incentivi,

che vanno modificati, ma con tempi e modi che non annullino quanto

di buono e di nuovo può verificarsi nelle regioni meridionali.

Da un lato, il livello delle infrastrutture civili ed economiche va

avvicinato a quello del Centro-Nord (e qui èl'intervento ordinario

che deve attivarsi); dall'altro, il peso degli incentivi diretti va

gradualmente spostato dagli investimenti fisici agli investimenti

"immateriali".

Bastano pochi dati per indicare la debolezza dell'industria meridionale:

- la quota di produzione industriale del Mezzogiorno è in calo

da almeno dieci anni, ma con un forte spostamento dalle grandi imprese

alle piccole e medie imprese;

- l'export meridionale di merci è anch'esso in calo continuo:

in quattro anni ha perso tre punti;

- le importazioni nette di "beni e servizi" sono in costante

crescita: il deficit corrente è pari al 21 per cento del Prodotto

interno lordo meridionale, sicché il Mezzogiorno risulta la

regione europea più dipendente dall'esterno.

L'unico segnale positivo è che da tre anni (1988-'90) l'occupazione

industriale meridionale segna una ripresa in percentuale superiore

al Centro-Nord: ma non quale potrebbe essere, se venissero sfruttate

più intensamente le potenzialità meridionali. E poi:

per trasformare questi timidi segnali positivi in strutturale inversione

di tendenze storiche non si devono commettere errori di analisi, di

valutazione e di decisioni.

Per quasi vent'anni, il 70 per cento degli incentivi meridionali sono

stati appannaggio delle industrie di base (acciaio e petrolchimica)

perché l'Italia politica e industriale aveva deciso che era

giusto "modernizzare" tali settori, e lo aveva fatto con

i quattrini destinati al Mezzogiorno. Senza entrare nel merito di

quelle scelte - sulle quali abbiamo obiettato in anni non sospetti

- è successo che la crisi internazionale delle industrie di

base e la ristrutturazione delle industrie mature (cantieristica,

tessile, alimentare tradizionale) ha colpito il Mezzogiorno assai

più del Centro e del Nord: le perdite di alcune migliaia di

miliardi di valore aggiunto (circa il 20 per cento del valore aggiunto

manifatturiero meridionale) e di circa 200 mila occupati in imprese

di questi settori (indotto compreso) non vengono quasi mai considerate

nelle analisi sull'attuale debolezza dell'industria meridionale. Così

facendo, le analisi aggregate non mettono in giusta luce l'unico fenomeno

positivo recente, la vitalità imprenditoriale meridionale,

cui si deve la sostanziale tenuta, anzi la modernizzazione di un tessuto

industriale che appena dieci anni fa era malato di "gigantismo",

ma di un gigantismo dai piedi d'argilla; o era addirittura inesistente.

Si deve infatti ascrivere all'imprenditoria locale il fatto che:

- la ristrutturazione industriale della fine degli anni '70 e fine

anni '80 è stata assorbita dal Sud forse meglio che dal Nord;

il Centro-Nord, infatti, ha perso nel decennio il 15,2 per cento dell'occupazione

manifatturiera, contro il 13,8 per cento del Sud, malgrado acciaio,

petrolchimica, cantieristica pesassero più al Sud che al Nord.

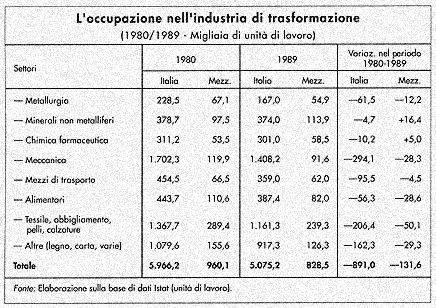

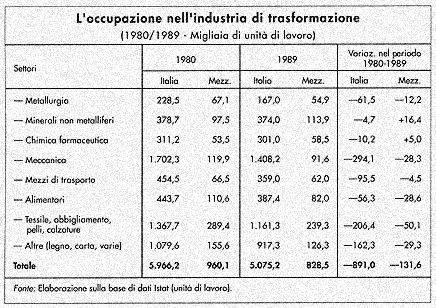

Come si può vedere dalla tabella (ultime due colonne), la migliore

tenuta del Mezzogiorno (ad opera soprattutto della piccola e media

impresa) risalta in tutti i settori - anche nella chimica, dove le

perdite dei prodotti di base sono state più che compensate

da un fiorire di piccole e medie imprese nella chimica secondaria

- ad eccezione dell'alimentare, unico settore che ha accumulato nel

decennio più del 50 per cento delle perdite nazionali ( circa

30 mila accupati persi, su un totale di 56 mila persi in tutto il

Paese), ed unico settore da considerare nel Mezzogiorno in grave crisi

strutturale e per cui sempre più urgente appare il bisogno

di interventi strategici puntuali ed organici;

- la ripresa occupazionale industriale iniziata nell'88 e che tuttora

sembra continuare viene per il 50 per cento dal Sud (che pesa solo

il 16 per cento sull'occupazione industriale nazionale): infatti,

al 4 per cento circa di tasso di crescita netta di nuove imprese al

Centro e al Nord, il Sud risponde da anni con un saggio del 6 per

cento;

- sulla base dei dati disponibili, si può ragionevolmente stimare

che la riduzione di 130 mila occupati manifatturieri nel Sud tra l'80

e 1189 (si veda l'ultima colonna della tabella, a pag. 36) sia dovuta:

a) alle perdite delle grandi imprese dei settori di base (metallurgia

e chimica) e maturi (tessili, alimentari, cantieristica, ecc.) e del

relativo indotto per circa 200 mila unità;

b) a ristrutturazioni di piccole e medie imprese di altri settori,

per altre 130 mila unità;

c) queste perdite sono state in parte compensate dalla creazione di

più di 200 posti per addetti a piccole e medie imprese, di

cui solo due terzi con interventi agevolati.

La debolezza strutturale dell'industria di trasformazione meridionale

è un dato innegabile cui va data assoluta priorità nelle

politiche regionali nazionali e comunitaria. Queste politiche vanno

modernizzate, ma non stravolte, e tanto meno cancellate, come analisi

affrettate e rozze sui loro effetti pretenderebbero. Ad esempio, la

pretesa di Bruxelles (Direzione Concorrenza della Commissione) di

escludere dalle agevolazioni quei territori meridionali il cui sviluppo

industriale ha assunto di recente un andamento più vivace che

nel resto dell'area (e cioè regioni come Abruzzo e Puglia)

è da rigettare con fermezza. La giusta esigenza di graduare

gli incentivi all'interno del Mezzogiorno tra regioni più o

meno sviluppate non va confusa con una applicazione schematica ed

erratica del sistema di incentivi o, peggio, con un'applicazione punitiva

proprio verso quegli "embrioni", di "sviluppo autopropulsivo"

che aspettiamo da oltre quarant'anni e che cominciamo forse ad avere

in qualche arca limitata del Sud. L'obiettivo dev'essere quello di

estendere le aree di successo, e non di spegnerne gli stimoli vitali

e, si auspica, diffusivi.

Così come, dopo la crisi medio-orientale, va fatto un doppio

sforzo per evitare che questa nuova vitalità imprenditoriale

abortisca sul nascere: da un lato, un impegno più continuo

dello Stato e dell'intervento ordinario nel miglioramento delle infrastrutture

vitali per la vita sociale ed economica, come la scuola, i trasporti,

le comunicazioni, la sanità, l'ordine pubblico e la giustizia;

dall'altro, un'attenzione maggiore del sistema agevolato verso i cosiddetti

investimenti immateriali delle imprese.

Oggi, l'impresa moderna deve investire sempre più in formazione,

ricerca, software, marketing, controllo e certificazione qualità,

servizi avanzati di ogni tipo, se vuole competere sui mercati internazionali,

e un sistema moderno di agevolazioni allo sviluppo deve trovare i

modi per spostare gradualmente il peso degli aiuti dagli investimenti

materiali a quelli immateriali. Altre uscite di sicurezza non ci sono.

Una cento mille

mafie

Palazzi da

novanta

Aldo Bello

La tragedia del

Sud continua e si aggrava, mentre lo Stato non riesce ad annientare

- e nemmeno a contenere - il cartello del crimine organizzato. La

società e l'economia meridionali talvolta sembrano scivolare

verso una situazione ove grandi patrimoni di civiltà e di risorse

umane finiranno travolti da una criminalità di stampo colombiano.

In tale situazione, ogni componente della società va riesaminata;

e, tra queste, non ultima, quella economica. Forse è stato

il "mancato sviluppo economico" a generare eventi perversi

di questo tipo? O è stata, al contrario, la "crescita

del benessere" legata ai trasferimenti pubblici? Due domande,

che spesso diventano tesi mal poste, sulle quali è opportuno

soffermarsi.

Osservando i livelli di reddito, è evidente che il Sud ha avuto,

nel corso del periodo post-bellico, una notevole crescita. Il suo

reddito pro capite si è triplicato e attualmente è pari

a quello del Centro-Nord degli anni Sessanta. Nello stesso periodo,

la struttura settoriale si èprofondamente modificata con l'occupazione

agricola passata dal 53 al 17 per cento, mentre quella nei servizi

vendibili è ora al 40 per cento. Molto cresciute anche le infrastrutture.

Ma il divario col Centro-Nord è rimasto molto ampio; sotto

alcuni aspetti è addirittura aumentato negli anni Ottanta.

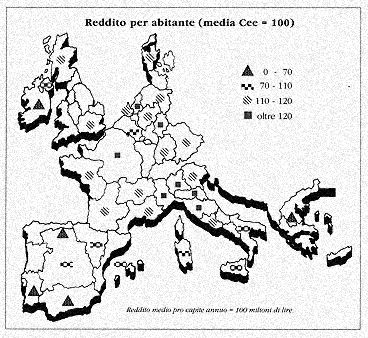

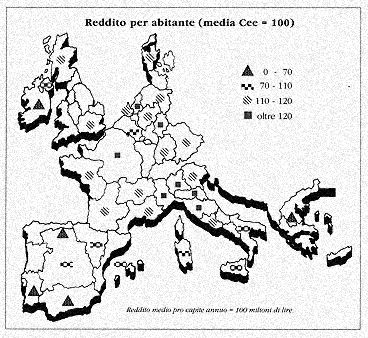

Posto così uguale a 100 l'indicatore di prodotto per abitante

della Cee, mentre il nostro Centro-Nord raggiunge il livello di 123,7

il Sud è a quota 70,7. Malgrado la dimensione del divario (cialtronescamente

ignorato dai lamentosi profeti del separatismo legaiolo), non siamo

sulla linea del dramma, perché il Sud è in posizioni

contigue a quelle della Spagna, e sta molto meglio dell'Irlanda, del

Portogallo e della Grecia.

La vera, grande anomalia del Sud viene dall'occupazione. Il tasso

di disoccupazione è quasi raddoppiato in meno di dieci anni,

e ora si avvicina al 23 per cento, contro il 7 per cento circa del

Centro-Nord. Per le previsioni nel 2000, la popolazione in età

lavorativa aumenterà di 850 mila unità nel Sud, a fronte

di un calo di 900 mila unità nel Centro-Nord. Se si aggiungono

la forte disoccupazione giovanile, un'ulteriore espulsione di addetti

dall'agricoltura, il massiccio afflusso di nord-africani, ci si rende

conto di come la situazione attuale e le prospettive siano tutt'altro

che esaltanti.

Dalle precedenti contraddizioni tra livelli di reddito e disoccupazione

emerge l'evidente necessità di riesaminare le politiche per

il Sud e i grandi trasferimenti di fondi pubblici. Due le specifiche

discrasie. La prima è la bassa quota di occupati nell'industria

(sulla popolazione) che nel Mezzogiorno e pari al 36 per cento della

media Cee, contro il 46 per cento del Centro-Sud della Spagna, il

65 per cento dell'Irlanda, il 79 per cento della Grecia, il 110 per

cento del Portogallo, tutte aree con un reddito medio pro capite più

basso del Sud d'Italia. Carente è quindi anche la cultura organizzativa

tecnico-industriale. La seconda, che consegue alla prima, è

dunque che i grandi trasferimenti di fondi pubblici sono andati a

sostenere in prevalenza i redditi e la domanda (determinando quindi

anche forti importazioni dalle industrie del Nord) piuttosto che la

produzione industriale locale. La conclusione è una: il problema

del Sud non riguarda certo oggi le risorse finanziarie, ma la loro

peggiorata destinazione. Si deve prendere atto che a fronte di eccellenti

gruppi dirigenti che operano secondo le leggi e il mercato, ne sono

esplosi altri interamente volti ad ottenere fondi statali e sussidi

improduttivi in un intreccio clientelare con tragiche contiguità

alla delinquenza professionale dove opera anche una parte dei disoccupati.

Così, i molti sacrifici dei meridionali (servitori dello Stato

ed emigrati, ceti produttivi e accademici di alta levatura), l'impegno

dei fondi pubblici e dei contribuenti, non serviranno a molto, finché

lo Stato, rifondando anche se stesso, non avrà spazzato via

l'intreccio criminal-clientelare. Ma lo vogliono realmente, tutto

questo, i Palazzi da novanta?

Una volta o l'altra dovremo pur cercare di spiegare a noi stessi perché

l'Italia del dopoguerra è la nazione europea con più

"emergenze", quella che ha avuto - ed ha - più misteri

irrisolti, più stragi, più terrorismo, più criminalità

organizzata, più scandali. E il Paese nel quale si gode di

più impunità. Le spiegazioni date finora sono state

parziali e viziate. E tuttavia, il momento di una spietata esplorazione

morale e sociale sembra essere ancora lontano. Sull'attuale società

italiana si è solidificato un sistema di potere, produttore

di ricchezze e di benessere, in condizioni di resistere quasi a tutto,

e soprattutto all'esigenza di analizzare con sincerità le cause

culturali e storiche della situazione attuale.

L'Italia "moderna" ha poco meno di un secolo di vita. L'unificazione,

con la conquista del Regno del Sud, non soddisfece né il Nord

né il Sud. La conquista di Roma creò un supplemento

di lacerazioni. Solo il primo conflitto mondiale e il fascismo riuscirono

a unificare, nelle speranze e nelle illusioni: torme di contadini

meridionali morirono sul Carso e sul Piave, insieme con i contadini

veneti; torme di contadini meridionali e veneti partirono con pari

entusiasmo per l'Abissinia. Ma il secondo dopoguerra ripropose le

divisioni e le contrapposizioni. In realtà, è mancato

un vero principio unificatore, il cemento profondo dello Stato come

collettività morale e culturale. E il Sud ha sempre nutrito

risentimento, come un figlio adottivo trascurato rispetto all'erede.

Del resto, la convinzione del Mezzogiorno di essere oppresso e sfruttato

è antica: Francesco Crispi, deputato della Sinistra e poi presidente

del Consiglio, uomo al quale non mancava il senso dello Stato, protestava

come siciliano contro "leggi non fatte per noi". (Straordinario

il fatto che nessuno abbia aperto bocca all'inizio della crisi mediorientale:

avevamo riserve petrolifere per due anni, e i prezzi dei carburanti

sono andati ugualmente alle stelle; la Fiat aveva registrato bilanci

positivi per centinaia di miliardi, ma metteva in cassa integrazione

decine di migliaia di operai di Torino e delle società collegate,

passandoli a carico dell'erario pubblico proprio mentre mieteva successi

internazionali con acquisizioni di altre imprese e proprio mentre

si discuteva di ridimensionamento del debito pubblico; la Borsa andava

a picco, e si prospettava la tassazione del capital gain; si varavano

nuovi balzelli, ma nessuno metteva mano ad una autentica riforma fiscale;

e si glissava rapidamente sul fatto che i valdostani hanno diritto

ad ottanta litri di carburante al mese a 3 70 lire al litro, che veneti

e brianzoli continuano ad essere i maggiori evasoti fiscali europei

e che regioni e attività agricole, industriali, zootecniche

intorno al Po hanno ridotto la Padania in un letamaio mangiasoldi).

I favori - storici, innegabili - accordati all'altra Italia hanno

spinto le mafie meridionali a trasformarsi e a crescere: con mutazioni

puntuali, efficienti, efficaci. Oggi, la mafia è una grande

organizzazione criminale, ma non si ritiene tale. Si considera una

grande associazione commerciale-produttiva, che deve agire in condizioni

di sfavore rispetto all'industria e al commercio "normali".

Presume che, come del resto in America, la sola possibilità

che i finanzieri e gli industriali privilegiati le hanno lasciato

sia il campo delle attività illecite, con la suburra sociale,

la prostituzione, il contrabbando, la droga, la rapina, l'estorsione,

le uccisioni a pagamento, il racket: e che quindi deve attuare questa

forma di accumulazione primitiva, da riciclare e investire poi in

attività pulite, lecite. Dunque: l'esplosione della potenza

mafiosa di questi anni è legata a un grande fatto culturale,

l'esplosione dello spirito del capitalismo nel Sud. Abbandonata a

se stessa, tollerata (prevista? orientata?), gente senza scrupoli

ha dato vita a una corrente "deviata" del capitalismo, che

non rispetta alcun limite e fa ricorso anche all'assassinio come arma

di concorrenza. E' un'autentica esasperazione di tipo sacrale dell'idea

capitalistica: è un'idea stalinista dell'impresa. L'impresa

e i suoi profitti vengono prima d'ogni altra cosa al mondo: chi si

oppone, all'interno o all'esterno, va eliminato. Ovviamente, quest'idea

paranoica si giova delle storture e delle ingiustizie italiane, come

lo stalinismo si giovava delle storture e delle ingiustizie del mondo

libero. Tutto questo i nostri Palazzi lo sanno. Anzi, lo hanno saputo

con molto anticipo. Due anni fa, il capo della polizia previde che

l'Antistato si sarebbe rafforzato e che avrebbe addirittura minacciato

lo Stato. Venne insolentito dai politici.

E' stato scritto che, mentre ovunque crollano muri e sistemi, in Italia

resiste, nei dibattiti pubblici, lo stile ideologico. Per il quale

ci sono solo nemici da esorcizzare a colpi di moralismi, di retorica

e di invettive, invece di problemi da analizzare razionalmente, prospettando

le soluzioni possibili. Prendiamo il caso del cartello del crimine.

Disponiamo di ottime descrizioni e spiegazioni del fenomeno. Ma l'intelligenza

che molti applicano nell'analisi del problema sembra svanire quando

il discorso si sposta sui possibili rimedi. Allora si torna allo stile

ideologico: prediche e invettive sostituiscono di nuovo il ragionamento.

E in questo modo alla gente comune non si offre la descrizione delle

diverse soluzioni possibili né una valutazione dei rispettivi

vantaggi e svantaggi. E' un persistente vizio italico. In sintesi,

possiamo dire che, rispetto alla situazione attuale, in quella parte

dell'Italia meridionale più soggetta ai morsi dei poteri criminali

ci siano tre (e soltanto tre) possibili alternative.

La prima è quella "populista": consiste nel sostituire

"Caudillos" onesti e capaci di mobilitare carismaticamente

i consensi dei "descamisados" alle "oligarchie"

corrotte e colludenti col sistema mafioso. La proposta populista,

che rammenta persino nel linguaggio i populismi latino-americani,

si regge su due pilastri: amministrazioni locali capaci di gestire,

in stretta collaborazione con lo Stato centrale, le opere pubbliche,

sottraendole all'ipoteca mafiosa e offrendo occupazione ai "descamisados"

in competizione con l'offerta dell'imprenditoria criminale e, in secondo

luogo, un apparato repressivo ispirato a criteri di giustizia "sostanziale",

capace di reprimere i clan mafiosi aggirando gli' ostacoli che il

garantismo giuridico pone normalmente all'azione degli inquirenti.

La soluzione populista può contare sul sostegno di una patte

del mondo cattolico e della sinistra comunista. Del catto-comunismo

essa mantiene l'ostilità per il garantismo liberale e la diffidenza

per il mercato privato. Per i populisti l'economia pubblica, che domina

il Sud (e grazie alla quale ingrassano i poteri criminali), non va

smantellata, ma solo bonificata attraverso un passaggio di consegne:

dai politici corrotti ai populisti onesti. Se perseguita con coerenza,

la proposta populista può alleviare nel breve termine i danni

più visibili prodotti dalla pressione criminale. Soprattutto

essendo espressione di una tipica ideologia del sottosviluppo, essa

corrisponde alla domanda e alle aspettative di quei settori della

società meridionale che vorrebbero certamente liberarsi dal

giogo criminale, ma senza pagare il prezzo della modernizzazione capitalistica,

senza dover fronteggiare le incertezze e i rischi del mercato, senza

fare a meno dell'assistenzialismo pubblico, (un po' come quei contadini

dell'Europa centro-orientale che vogliono la libertà e il benessere

dell'Occidente, ma senza rinunciare al Welfare comunista).

Gli svantaggi della soluzione populista sono insiti nella sua stessa

inevitabile temporaneità (sono sempre temporanei i fenomeni

caudillistici) e nel fatto che essa non è assolutamente in

grado di modificare le condizioni economiche e i tratti delle culture

meridionali che sono alla base dei fenomeni mafiosi.

La seconda è quella "militare". Se ne parla ormai

sempre meno timidamente, ma è chiaro che con l'aggravamento,

che sembra inarrestabile, della situazione, l'opzione militare è

destinata ad attrarre crescenti consensi. Essa presuppone la formalizzazione

dello stato di guerra con tutto ciò che ne consegue: leggi

d'emergenza, temporanea sospensione dei diritti costituzionali nelle

zone d'insediamento mafioso, esautoramento dei poteri locali, intervento

militare diretto dal centro. Siamo ai cannoni di Bava Beccaris.

L'opzione militare ha una tradizione: essa venne di fatto usata, proprio

nel Sud, dall'unica classe dirigente degna di questo nome che l'Italia

unificata abbia avuto: la Destra Storica. Ma in ogni caso presenta,

a sua volta, diversi ed enormi svantaggi. Il primo è che non

potrebbe alleviare, ma anzi aggraverebbe, il problema - da cui tutto

discende - della sfiducia verso lo Stato da parte delle popolazioni

meridionali. Uno Stato che si limita a sostituire al volto corrotto

e inefficiente che oggi ha in quelle zone un volto puramente repressivo

può forse raggiungere temporanei successi militari contro la

delinquenza organizzata, ma difficilmente può innescare quel

"circolo virtuoso" di fiducia nell'autorità pubblica

e di azione pubblica competente di cui il Sud ha bisogno. Inoltre,

la soluzione militare ha un altro svantaggio: quello di lasciare intatti

i nodi economico-sociali in cui si compendia la questione meridionale.

Infine, essa porrebbe gravi problemi, e rischi di involuzione autoritaria,

per il paese nel suo complesso: posta l'indivisibilità del

sistema giuridico nazionale, come si fa a sospendere temporaneamente

le garanzie in alcune zone d'Italia, senza che gli effetti si facciano

sentire anche in tutte le altre?

La terza soluzione è quella "liberal-liberista".

Essa propone una applicazione intransigente delle regole dello Stato

di diritto liberal costituzionale. Nel presupposto che solo in questo

modo (è quanto provò a dire Leonardo Sciascia, ma si

trovò di fronte contraddittori troppo rozzi per capire di che

cosa egli stesse parlando), lo Stato potrebbe arrivare, col tempo,

a erodere la cortina di diffidenza che lo circonda. Inoltre, la soluzione

liberal-liberista si affida al blocco dei trasferimenti di denaro

pubblico dal centro, allo smantellamento dell'economia assistita e

alla liberazione delle forze di mercato, nel presupposto che più

"pubblico" si smantella nel Sud, più si restringe

e prosciuga l'acqua nella quale nuotano i pesci del cartello del crimine,

e più condizioni si pongono per lo sviluppo economico. Quest'ultima

soluzione è ritenuta la sola che potrebbe, nel medio termine,

avviare a soluzione la questione meridionale e ridimensionare i poteri

criminali. Il suo maggior svantaggio è che per i benefici di

medio-lungo termine che promette chiede un prezzo elevato a breve

termine: la distruzione dell'economia parassitaria con conseguenti

altissimi (temporanei?) costi sociali.

Ma soprattutto questa soluzione è avversata dal "comune

sentire": né i politici legati al sistema malavitoso né

i populisti - anche se per ragioni diverse - possono tollerare una

drastica contrazione del peso dell'economia pubblica nel Sud. La sola

strada che, forse, potrebbe avviare a soluzione il problema risulta

quindi politicamente sbarrata. Se così è, nel prossimo

futuro dovremo aspettarci un dibattito su questi temi interamente

dominato dai populisti e dai militaristi, con ciascuna delle due fazioni

impegnata a vantare i pregi della propria ricetta.

Ma è facile scommettere che, così stando le cose, altro

non faremo che consegnare ai posteri, intatta nella sua gravità,

quella questione meridionale il cui stato è chiarito, molto

meglio che dalle indagini sociologiche, dal lugubre elenco dei morti

ammazzati che ogni giorno dobbiamo diffondere attraverso i mass media.

Repubblica

sudamericana?

Lo stato che

c'è

Norberto Bobbio

Le lamentele che

si vanno ripetendo monotonamente da anni, specie nei momenti di recrudescenza

dello criminalità, sull'essenza dello Stato, sono insopportabili.

Lo Stato esiste, e come!, anche in Sicilia. Forse che in Sicilia non

esiste un governo regionale, addirittura a statuto speciale, che gode

di privilegi che altri governi regionali non hanno? Non esiste in

tutte le città siciliane, a cominciare da Palermo, un governo

locale? Non esiste una pubblica amministrazione in Sicilia? Non si

svolgono in Sicilia, come in tuffo il resto del Paese, regolari elezioni

che chiamano i cittadini a eleggere i propri rappresentanti? Non ci

sono i partiti in Sicilia, e i partiti non sono in una società

democratica lo strumento principale, riconosciuto dalla Costituzione,

per far partecipare i cittadini alla vita dello Stato?

Il continuare a far credere che lo Stato consista soltanto negli istituti

della repressione del crimine, polizia, carabinieri, magistratura,

per poter spiegare la nuova spietato uccisione di un magistrato che

faceva Il proprio dovere adducendo l'insufficienza degli organici,

l'inefficienza dell'apparato repressivo, è il solito modo,

cosciente o incosciente che sia, per distrarre l'attenzione della

gente indignata e atterrita dallo Stato che esiste, e su cui ricadono

le maggiori responsabilità di quel che accade in quella regione,

e in altre regioni meridionali. Lo Stato che esiste è lo Stato

democratico-rappresentativo, completo di tutti i suoi organi', in

pieno possesso dei suoi poteri'. Giustamente e saggiamente Alessandro

Galante Garrone ha scritto che, se è vero che sotto accusa

è lo Stato in generale, si dovrebbe parlare più precisamente

di "governo, amministrazioni pubbliche, partiti, uomini' singoli,

fuori dalle solite generalizzazioni". E aggiunge: "Un discorso

da fare con più calma". Il discorso deve cominciare, a

mio parere, dalla constatazione inoppugnabile che lo Stato esiste

anche in Sicilia. Ma lo Stato che esiste è quello che non solo

non è riuscito a sconfiggere in tanti anni il male antico della

mafia, ma ha permesso che questa diventasse una potenza smisurata,

sempre più minacciosa sino ad apparire invincibile. L'autrice

di un noto libro, ("Cosa non solo nostra"), ha affermato

in un'intervista che "dal dopoguerra a oggi la mafia siciliana

è diventata la più potente organizzazione criminosa

su scala mondiale" e che esso è "la principale responsabile

della diffusione delle droghe in Europa dal 1951". Sarà

un'esagerazione. Ma che in tutti questi anni la potenza della mafia

in Sicilia non sia stata debellata, è di pubblico dominio.

Sino a che punto riusciamo a renderci conto che tutto questo accade

non in una Repubblica sudamericana lontana mille miglia da noi, ma

in una regione della civilissima, o che si ritiene civilissima, Italia,

dove non solo esiste uno Stato, ma esiste un governo rappresentativo,

che trae legittimità e forza da una Costituzione democratica

avanzatissima?

Risposta su

tutti i fronti

Giancarlo Caselli

Magistrato, ex membro CSM

La principale

caratteristica dei modelli di criminalità mafiosa emersi ed

affermatisi in Italia negli ultimi tempi sembra essere la loro vitalità

e capacità di espansione. Nonostante i colpi subiti, infatti,

le organizzazioni criminali più consistenti hanno saputo diventare

vere e proprie strutture economiche, che ci loro modo producono ricchezza

e danno lavoro: interessando (spesso in maniera sommersa) moltissime

persone, che vengono così a trovarsi coinvolte in una rete

di collegamenti e di rapporti che è sempre più difficile

rompere. Di più: un complesso e sofisticato sistema di alleanze

e scambi con pezzi dei mondo economico e politico (spesso fondato

su forme anche solo implicite di intimidazione) ha fatto, di tali

organizzazioni criminali, centri di diffusione di illegalità

nelle istituzioni e nella società (comitati d'affari di varia

composizione, tangenti, appalti e concorsi truccati ne sono - purtroppo

- dimostrazione evidente).

Questa illegalità diffusa, che si intreccia con pesanti forme

di disgregazione dei tessuto sociale e con storiche carenze dello

Stato (in particolare della pubblica amministrazione) crea e ricrea

- con continuità impressionante - spazi enormi per le organizzazioni

criminali. Enormi e puntualmente riempiti, con il ricorso a tutte

le tecniche d'intervento: dalle più moderne (grandi traffici)

alle più tradizionalmente brutali (estorsioni, microcriminalità

strategicamente orientata, ecc.). Il risultato complessivo di questa

situazione bene è stato definito come "incancrenimento

della criminalità in diverse aree dei Paese". Con tale

incancrenimento, la criminalità riesce a permeare di se stessa

interi territori, controllandoli pressoché in esclusiva. Ecco

perché (come osserva Arlacchi in un suo saggio) se anche In

molti Paesi dell'Occidente esistono "esempi di gestione disinvolta

ed illegale di risorse pubbliche", se anche negli Stati Uniti

e altrove esiste un potere mafioso molto forte, in nessun Paese esiste

un potere paragonabile - per capacità di influenza reale -

a quello detenuto dalla mafia In Italia.

Il pericolo, di fronte a questo stato di cose, è che la crescente

sfiducia verso lo Stato finisca per appannare (fino a cancellare dei

tutto) le motivazioni a ribellarsi e lottare. Il controllo dei territorio,

realizzato nelle forme opprimenti che sono tipiche dei potere mafioso,

finisce per determinare una saturazione dell'ambiente che altera valori

e comportamenti. Senso di impotenza e tendenza alla rassegnazione

ne sono la conseguenza. Mentre si vanificano l'opera e gli sforzi

di quanti vorrebbero continuare a reagire.

In questo contesto, che è davvero poco definire drammatico,

non si può che ribadire l'assoluta necessità di procedere

con determinazione ed energia ad un piano organico e globale di interventi,

articolato su tutti i fronti interessati: da quello repressivo a quello

politico, economico e sociale. Solo in questo modo si potrà

arrestare la caduta della tensione civile che sembra purtroppo serpeggiare

nell'attuale fase, restituendo allo Stato il controllo dei territorio

e della situazione nel suo complesso.

Cose nostre

/ Mafia bianca all'italiana?

L'aria che

cammina

Guido Salerno

I superlatitanti

ricercati sono 17, e la loro cattura comporterebbe effetti certamente

disgreganti e di sicuro sbandamento all'interno delle organizzazioni

criminali di appartenenza. Sono gli uomini che tirano le fila di mafia,

'ndrangheta e camorra; gli stessi che, dopo le spettacolari retate

e i relativi maxiprocessi degli ultimi anni, hanno riorganizzato truppe

e reti di gregari, ma non solo più in Sicilia, Campania e Calabria:

nel giro di affari sono ormai entrate altre regioni ricche del Sud,

come la Puglia, quarta "area a rischio mafioso" della penisola,

e regioni ad alta concentrazione finanziaria del Nord, come l'Emilia,

la Lombardia, la Valle d'Aosta e il Veneto.

Le cosche della Sicilia orientale fanno capo a Benedetto ("Nitto")

Santapaola, personaggio tipico della mafia dei colletti bianchi, alla

testa di un'organizzazione vastissima di interessi, e con relazioni

rilevanti con esponenti della politica, dell'amministrazione pubblica

e della finanza. Accreditato nei cosiddetti "ambienti che contano",

non solo siciliani, Santapaola è il punto di riferimento esclusivo

dei "corleonesi" della Sicilia occidentale, Totò

Riina e Bernardo Provenzano. Il primo è in assoluto il capo

di Cosa Nostra Siciliana, mentre il secondo, fino a poco tempo fa

un comprimario, è stato successivamente relegato al ruolo di

braccio destro.

Riina è il nuovo Luciano Liggio, un monarca assoluto che ha

trasformato radicalmente l'organizzazione con due operazioni a vasto

raggio: la prima è consistita nell'eliminare la vecchia "cupola",

o "commissione", della cui esistenza sospettava il generale

Dalla Chiesa, e la cui operatività collegiale venne confermata

da numerosi pentiti nel corso dei maxiprocessi; la seconda si è

tradotta nella pratica, mutuata dalla strategia delle Brigate Rosse,

della "compartimentazione", il sistema di mimetizzazione

fondato sull'anonimato nelle città, e con comunicazione solo

a livello di graduati, di luogotenenti, ciascuno noto solo, al proprio,

e non agli altri gruppi di soldati semplici.

Fra i grandi latitanti, altri due nomi di spicco: Salvatore Greco,

noto come "il senatore", (fratello di Michele Greco, "il

papa", in galera e sotto processo), eminenza grigia di Cosa Nostra,

sempre defilato, con numerosissime relazioni politiche, finanziarie

e amministrative locali; e Carmelo Zanca, venuto fuori indenne dal

processo per la strage di Piazza Scaffa, nella quale furono uccise

otto persone, ma condannato all'ergastolo in contumacia al maxiprocesso.

Complessivamente, sono 16.302 le persone sospettate di lavorare full

time per la mafia. Di questi personaggi i centri raccolta dati dell'Antimafia

sanno quasi tutto: precedenti penali, vincoli di parentela e d'amicizia,

livelli di affiliazione, giri di affari, luoghi frequentati, soprannomi

usati, modi di comportamento, metodi di "lavoro" prediletti.

E sono 817 le società o imprese alle quali gran parte di costoro

fanno capo. Questo è lo "zoccolo duro" di Cosa Nostra

Siciliana, al quale fanno riferimento le indagini su grandi appalti

pubblici (come la terza corsia Roma-Napoli, soprattutto nel tratto

Frosinone-Capua; o la centrale termoelettrica Enel di Gioia Tauro);

i collegamenti con la camorra per appalti (la strada valdostana per

il Monte Bianco) e subappalti (48 non autorizzati, 28 violazioni alle

norme sulla certificazione antimafia, 305 violazioni al decreto di

intermediazione delle prestazioni di lavoro solo nei primi sei mesi

dello scorso anno); per gli omicidi; per il riciclaggio del denaro

sporco; per le estorsioni; per il traffico di titoli; per le speculazioni

in Borsa; per gli attentati.

I gruppi mafiosi siculo-calabresi sono 359, quelli camorristici sono

67, quelli pugliesi di recente formazione sono una trentina: calabresi

e siciliani dispongono di circa 10 mila uomini armati, i campani di

circa 5 mila, i pugliesi di 1.300. Di fronte a questi eserciti di

scherani stanno 449 pentiti e collaboratori della giustizia, i quali

hanno consentito di ridisegnare le nuove mappe della criminalità,

di perfezionare 114 "accessi" bancari in 32 istituti di

credito per esaminare i movimenti su singoli libretti o conti correnti,

di acquisire numerosi elementi a carico di pubblici amministratori,

di valutare in 3 mila miliardi i proventi del lotto clandestino, di

mettere in cantiere un dossier sui canali di riciclaggio e di "legittimazione"

della black money, di avviare una parallela indagine analitica sugli

spostamenti di capitali dalle regioni ad alta intensità mafiosa