Il

colore dell'esilio

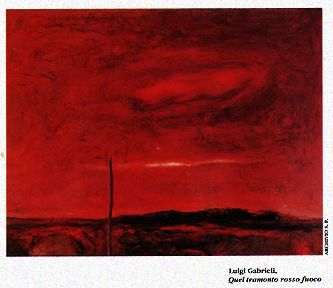

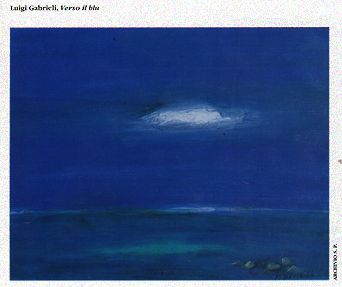

Luigi Gabrieli

Si può

spendere una vita sperimentando.

Sperimentando la pedagogia, per esempio, nel difficile mestiere dell'insegnamento;

o in quello, ancora più impegnativo, dell'organizzazione e

della direzione di un istituto d'arie. Ci vuole molta passione per

districarsi tra i meandri e i cavalli di frisia della burocrazia,

per alzare pietre e aule, per articolare i canoni. scientifici del

lavoro e proiettarli poi come scommessa per il futuro dei giovani.

E' passata anche per queste iniziative la strategia della formazione

professionale di cui parlavano i meridionalisti più credibili

nei giorni in cui si doveva fermare un'emigrazione che dissanguava

il Sud e si doveva risolvere il problema. del pane quotidiano. Chi

ha la memoria corta ha dimenticato tutto questo, e ha messo in un

angolo grigio della storia locale chi ha operato in silenzio, ma concretamente

e con dedizione, pagando anche in prima persona, in questa missione

ideale. E, specularmente, si può spendere il resto della propria

vita sperimentando l'esercizio macerante dell'arte, in un cono d'ombra

riservato e schivo, lontano comunque dai clamori della mondanità

e dalle speculazioni del mercato: recuperando di volta in volta i

valori intuiti, e traducendoli sulla tela nella loro intatta essenzialità.

Così Gabrieli ha vissuto questa contraddizione: uomo d'attività

pubblica, punto di riferimento di docenti e di giovani intelligenze

da formare e da consegnare alla società; e maestro di cospicua

caratura e di originale spessore per la sua parte privata di esistenza,

dietro le pareti.- bianche di una casa e di uno studio che sono scrigni

con ricchezze artistiche inestimabili. Ricchezze fruite da pochi,

e forse pochissimi amici ed estimatori: ai quali le porte non si aprono,

si spalancano. E allora soltanto si può sfogliare una crestomazia

superba di opere e leggere in presa diretta un continuum al quale

il tempo non ha lasciato alcuna patina: tanto è fresco - e

attuale - lo svolgersi delle immagini, e tanto la sintonia tra l'evento

e la sua narrazione è enucleata dal contesto della cronaca

ed è trasferita su un piano metastorico.

Una pittura remota, dunque, dalla caducità del documento e

dalla estemporaneità del (neo)realismo. E tutta dentro ai valori

e ai simboli di un mondo autentico e profondo, con gli echi eterni

della sua solitudine, dei suoi assorti stupori, del suo sottile dolore:

che tessono la trama di vite altrimenti larvali. Ed è forse

per questo che anche all'interno delle soluzioni formali più

eleganti si coglie il filo di una segreta malinconia: balenante appena,

e affidata al segno dello spazio e del colore, al fondale di una luce

sorgiva, all'inquietante scenario che travalica sempre i confini della

tela, alle intense sinfonie del colore. Non è la collera dell'emarginato,

è la pietas dell'esiliato nel microcosmo del borgo natio; ed

è il sigillo di una dimensione artistica e di una valenza intellettuale

che non si sono consumate in se stesse, ma hanno rotto schemi mentali

e sbarramenti culturali locali per farsi matrice vitale di un 'arte

che ha frantumato le cesure dello spazio e le angosce del tempo. A

suo modo, un Ulisside che, navigando i mai! inesplorati della ricerca,

e - capitolo per capitolo, cantica dopo cantica - narrando l'umana

testimonianza della sua avventura, ci lascia presagire la sua irraggiungibile

Itaca: la sua "ragione" artistica ultima e pur mai esaustiva,

messaggio etico - anche - che emerge dal deserto argilloso all'ombra

della Serra di Sant'Ermete.

Scarabocchiavo i quaderni. Già alle Elementari ebbero modo

di notare che ero un disegnatore. I miei genitori, allora, mi invogliarono

a studiare arte. I mezzi economici erano scarsi, ma con molti sacrifici

frequentai la Scuola d'Arte "Giuseppe Pellegrino" di Lecce.

Mai chiesto nulla a nessuno, e mai le autorità pubbliche si

interessarono a me, se non per "consigliare" i miei a ritirarmi

dagli studi per non pesare sulla famiglia. Finite le scuole leccesi,

cominciai a dipingere, per procurarmi qualche migliaio di lire e poter

studiare all'Istituto d'Arte di Firenze. Alti! sacrifici, miei e familiari.

Appena diplomato, sostenni l'esame del Corso Magistrale - così

si chiamava allora - conseguendo l'abilitazione all'insegnamento delle

materie artistiche. Ritornai a Matino. Mio padre era morto. Tentai

le vie dell'impiego, e non quelle dell'arte, perché dovevo

sopperire alle necessità della famiglia che aveva vissuto tutta

per me. Umano e logico che mi comportassi così. Del resto,

non mi sono sposato, pur avendolo potuto fare. Ebbi alcune ore d'insegnamento

all'Istituto d'Arte di Lecce. Dopo tre anni, morto il presidente Pellegrino,

cercarono di allontanarmi. Mi recai a Roma, esposi il mio caso a un

capo-divisione del Ministero. Riottenni l'insegnamento e, dopo un

anno, il trasferimento a Sulmona. Poi, passaggio a Castelmassa, in

provincia di Rovigo: ci rimasi sette anni. In seguito venni nominato

titolare della cattedra di Disegno Geometrico e Professionale di Castelmassa.

Non potendo raggiungere quella sede perché era in corso la

guerra, rimasi a Lecce, insegnante in una scuola "non classificata",

poi in una "classificata", un Istituto d'Arte, addirittura,

ma con stipendio inchiodato, cioè analogo a quello della "non

classificata". Proteste inutili. Fino a che venni nominato Direttore

di un Istituto d'Arte in Sicilia. Non accettai perché non volevo

abbandonare famiglia e terra natale. Dopo diversi anni, fui nominato

Direttore dell'Istituto d'Arte di Poggiardo: una scuola tutta da organizzare.

Titubai, ritenendo il compito molto arduo. Fu il Direttore dell'Istituto

d'Arte di Lecce, Barletti, a spingermi ad accettare, anche per venir

fuori dall'iniqua posizione in cui mi trovavo. Lavorai sodo. Infine

venni trasferito all'Istituto d'Arte di Parabita, di nuova istituzione.

Vi rimasi per quattordici anni. Fine della mia odissea. Ora, eccomi

qua.

C'era una ragione per la quale eri considerato eccentrico?

Quando, a Lecce, mi venne affidato l'insegnamento di Decorazione pittorica,

cercai di dare un nuovo movimento all'arte, facendola uscire dalle

vecchie, radicate tradizioni delle scuole e delle botteghe d'arte,

che si incentravano solo su esercitazioni di disegno dal vero. Sono

cresciuti in questa concezione alunni diventati poi tra i migliori

pittori, da Pignatelli a Massari e a De Filippo. Dalla copiatura accademica,

fotografica, di mestiere, alla ricreazione personalizzata: questo

fu il passaggio rinnovatore, al quale partecipò un altro insegnante

di valore, Aldo Calò. Per parte mia, portai avanti quel discorso

creativo fino all'ultimo giorno d'insegnamento, e chi ne ha fruito

ha avuto poi splendidi riconoscimenti.

Sei partito da un tipo di paesaggio e di figurativo che in fondo avevi

intorno, era quello che ti circondava: natura e antropologia ti mettevano

a disposizione tutto quel che volevi vedere, osservare con i tuoi

occhi. Vogliamo parlare di questo primo periodo della tua pittura?

A dire il vero, non ho mai avuto maestri. Mi ritengo un autodidatta.

Ovunque sono andato, ho solo perso degli anni. Anche a Firenze, al

tempo in cui frequentavo l'Istituto d'Arte, si era in condizioni di

arretratezza didattica. Stesso discorso per Lecce: riproduzione tale

e quale, per essere considerati bravi. Allora mi proposi di esternare

quel che sentivo, e senza mettermi in commercio, perché non

ho mai ambito vendere quadri per vivere. Ma rimanevo ancora legato

al vero, anche se in una forma molto diversa dal verismo calligrafico

corrente. Fino a che ho sentito la necessità di contenere il

nostro paesaggio nella più semplice maniera possibile, e nella

più essenziale, senza smarrire quella che è l'autentica

fisionomia della nostra terra e della gente che ci vive: ho dato alla

campagna quell'arsura, quella durezza che il contadino deve vincere,

col lavoro, per farla produrre, cioè per umanizzarla. Poi ho

dipinto cose che mi sembrano interessanti, non più segnate

da quella iniziale semplicità, ma più impressionistiche:

il quadro vive in paesaggi di luce, di aria, di sole, di gente, e

diventa operante, e nello stesso tempo segno di vita vissuta. Mi sono

immedesimato nella gente che anima questa terrra col suo lavoro, senza

perdere di vista lo scenario paesaggistico, con i suoi propri cieli,

con le sue proprie nuvole che passano e si disperdono, con i sassi

che affiorano, con le case che chiudono infinite solitudini.

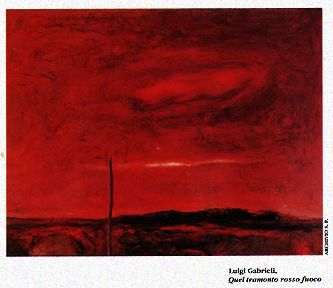

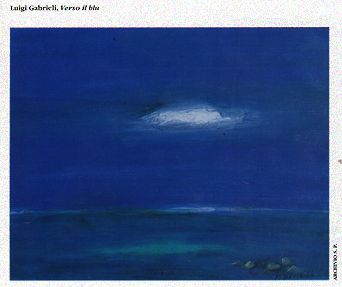

Quale rapporto

c'è, nei tuoi quadri, fra il tema e il colore?

Il tema è la nostra terra. Il colore è determinato dai

continui mutamenti dell'atmosfera, delle scene tante volte drammatiche,

che impressionano, che meravigliano; dai cieli di Terra d'Otranto

che, dall'alba, variano di minuto in minuto, e si fanno luminosi,

turbolenti, a momenti apocalittici: sempre bellissimi, perché

cieli di poesia.

Tu dici che ormai tutti dipingono. Ma tu drammatizzi il colore, e

dunque il quadro. E questa drammaticità la rendi con colori

forti, anche con colori scuri. Tutta la problematicità della

vita è sottesa nelle tue tele. Mentre moltissimi vedono un

Salento un poco idilliaco, con serenità diffusa, con espressioni

chiariste. Come mai questa tensione nella tua arte?

Dipende, dalla natura. Io sono stato sempre poco tranquillo, e d'altro

canto non mi hanno mai lasciato in pace. Allora esprimo questa pittura

tesa, tragica anche, quasi mai idilliaca. E forse è stato un

bene avere trasposto tensioni, difficoltà, dolore, nelle sere,

nelle albe e nei giorni che si affacciano, nei tramonti e nei giorni

che finiscono: nei crepuscoli, più che nella luce piena. Nella

luce piena è come se veda qualcosa di non bello della vita.

La luce piena fa vedere troppe cose che non piacciono e che atterriscono.

Poi c'è stata ancora un'altra stagione...

Quella dell'astratto. Ho pensato che tutto quel che avevo fatto era

facile da raggiungere, mentre l'astratto è tutt'altro che agevole.

Non basta sporcare una tela, non èsufficiente sottendere una

figura. Nell'astratto vivono solo la materia e le emozioni.. sono

escluse le avventure.

L'avventura ci fa incontrare tanta commercializzazione e così

poca arte...

E' così. Per questo dico che ormai tutti dipingono. Ma l'arte

dov'è?

Parliamo dei tuo rapporto col mercato. Tu non ami esporre, e vendi,

se vendi, col contagocce. Perché?

Perché ritengo che non siano cose di grande interesse.

Ma questo non deve giudicarlo chi vede le tue cose?

Gli intenditori sono pochi.

E non è, questo, un modo di non far partecipare anche questi

pochi intenditori alle emozioni dell'artista? In altre parole: non

sei un po' egoista?

Sono egoista perché non vendo, e non vendo perché non

mi sento di barattare un mio quadro. E poi, il mercato è quello

che è. Qui ci ,sono falsi mecenati, che pensano di comprare

per investimento. Comprano a futura memoria, per accrescere dei capitali.

Queste operazioni noti possono essere condotte in Puglia, ma nei grandi

centri metropolitani. Da noi sono occasioni rare. E poi, confesso

francamente, non vendo perché non sono mai contento di quello

che faccio. Non lo ritengo all'altezza della grande pittura. Io non

mi sento un grande pittore. Io me le guardo, le mie tele. Me le godo

io...

Quale impulso

ti dà l'ispirazione, e ti porta di fronte a una tela bianca?

Ho cercato sempre, in questi ultimi tempi, di fare il paesaggio per

il solo fatto che non ho mai potuto avere delle modelle. E poi il

paesaggio mi emoziona di più, e ha un gran numero di variazioni.

Con la figura si può cadere facilmente nella retorica e nell'accademia,

cioè nel già visto. Ma è difficile anche il rapporto

col paesaggio, del quale è necessario seguire le trasformazioni

storiche e urbanistiche, le mutazioni, i movimenti evolutivi. Ecco

perché ho sempre sentito la necessità di aggiornarmi,

di vivere in sintonia col presente.

Tu hai scritto: "Pugliese di nascita, amo la mia terra".

Che cosa ti ha dato di più, questa terra?

La visione della buona gente, della gente sana, della gente onesta,

della gente semplice, della gente laboriosa. Ecco che cosa mi ha dato

di più. E io sento ancora questi valori.

Ma ora la gente è cambiata, almeno in parte; anche quella che

ti circonda...

E' cambiata parecchio, ecco perché mi sento e sono un isolato.

In parte è peggiorata, in parte è migliorata. Non mi

meraviglia niente di quello che succede, perché oggi ci siamo

moltiplicati, viviamo tutti un poco più stretti, c'è

in giro tanto materialismo, siamo condizionati da tanto consumismo.

Noi cerchiamo di cogliere i lati positivi. Quelli negativi li lasciamo

da parte, li colgano gli altri. Mi interessano le cose buone, apprezzo

i meriti. I demeriti non so capirli.

Progetti artistici?

Sento il bisogno di dover fare qualcosa. Cercherò di fare del

mio meglio.

In che direzione, e con quali altre ricerche?

Persevero sempre nella direzione di ricerca sulla carne viva della

tela. Può cambiare l'intonazione dei colori, secondo il mio

modo di sentire di un dato momento; ma la ricerca è una costante

che mi ha fatto sempre buona compagnia. E continuerà a farmela.

Tutto questo piace a Ercole Pignatelli, che quando scende da Milano

viene subito a trovarmi e vuoi vedere le mie cose. Dice - ma lo dice

lui - che sono un grande maestro, e a proposito delle mie tele fa

nomi di grandi pittori francesi o inglesi. Ma io non ci credo.

Non ti sottovaluti, forse, per contrappasso?

Dico quel che sento. Io so solo di essere molto rigoroso, perché

la pittura è difficile, l'arte è difficile, raramente

si raggiunge un capolavoro. Se poi nelle mie cose ci sono dei valori,

lo vedano gli altri. Io dipingo perché passo il tempo. Mi piace

dipingere e mi piace vedere, osservare ciò che ho dipinto.

Mi piace riflettere sulle mie tele. E mi fa piacere se un intenditore

trova belle le mie cose. Per questo persevero.

Una dedica di Pignatelli sul quadro "La masseria" dice:

A Luigi Gabrieli / il mio Picasso salentino". E' un giudizio

lusinghiero di un vecchio allievo...

Se restiamo soli, e gli amici non li abbiamo intorno, ma solo fuori

e lontano, è perché le nuove generazioni non sentono

la pedagogia dell'arte. Non so che cosa, quale meccanismo si sia rotto.

O sono le scuole, oppure è il modello di vita che è

stato imposto. Non parlo solo della pittura, ma della scultura, della

poesia, della musica classica. Lo spettacolo ha preso il posto della

bellezza. Ma i giovani si stanno sentendo defraudati, svuotati: e

vogliono colmare il vuoto perché non sono insensibili, e reclamano

una nuova spiritualità, quella che manca alle generazioni che

stanno in mezzo, tra la mia e l'ultima nata, e che hanno mandato in

esilio valori, contenuti, giudizi e rapporti con l'arte. C'è

solo il silenzio. C'è una zona di tetra e a volte insolente

indifferenza che ha creato solo tanta desolazione. Si guardi il caso

di Matino. Ho cercato di parlare di valorizzazione del centro storico,

e sono stato guardato di traverso, come se avessi detto cose insensate.

Così si sono consumati tanti piccoli delitti. Se manca ogni

sensibilità, se mi trovo intorno il deserto, che cosa posso

farci?

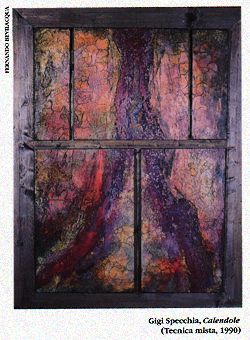

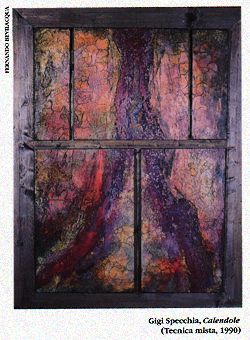

Il colore del

grico

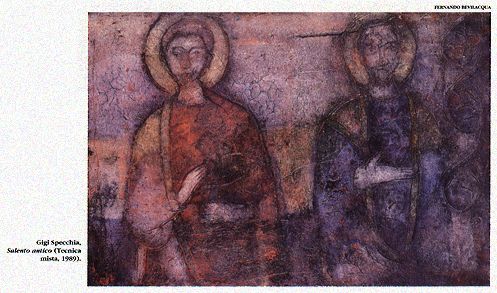

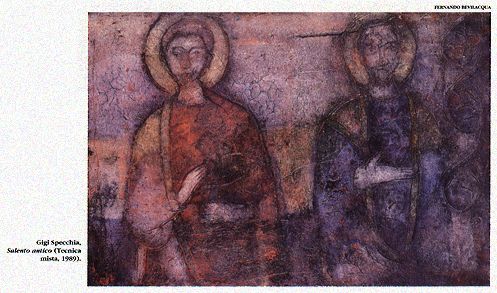

Gigi Specchia

Un monumento corale

alla nostra storia. L'elemento basilare, tattile, che impasta le nostre

case, intride il nostro pane, coagula il nostro sangue, dà

spessore alle nostre parole. Umile e tenace, misterioso nell'origine

etimologica, disponibile a piegarsi all'estro creativo e poi irriducibile

nella presenza ilare e invadente. Totalizzante. Monocromo, eppure

maliziosamente correo nella condiscendenza mimetica che cattura e

rimanda metri timbrici e tonali di luci e di colori. Umanissimo. Tra

i "mari spenti e i sogni profumati e i corpi senza pelle"

che "seccano al sole", "danzano sulle cattedrali angeli

cui il tempo ha cancellato il volto": la Grecia di Specchia,

la piccola patria dal ventre carsico e dal corpo di tufo. Il tufo,

appunto: questa materia prima mai inerte, che celebra da millenni

il trionfo della malinconia mediterranea, mimetizzandola nelle laminature

balenanti della calce; questa nervatura vitale, che da età

immemorabili si è innestata nei gangli sensibili della nostra

civiltà e del nostro pensiero. Il tufo tentacolare. Il tufo

che ha alzato "cattedrali in negativo" nelle tagliate, nelle

cave in cui Fellini ambientò il suo Minotauro. Il tufo fiero

della sua disarmante povertà. Il tufo che ha svelato a Specchia

le sue campiture labirintiche, le favole, le allusioni, le allegorie,

e poi l'umana testimonianza della realtà: e ne ha fatto un

operaio sognatore.

A dichiararlo è proprio l'artista: "Lentamente, a mano

a mano che la grande spatola danzava sul tufo, nasceva il segno. Ognuno

faceva la sua parte.- l'uomo delle cave accendeva l'aurora".

Raccolta e accettata così, la confessione non sembra porre

problemi a chi si appaghi di una immediata, epidermica "diversità".

Ma chi spazi fra le scansioni del cammino pittorico di Specchia alti!

dati vede emergere; e quindi quella "diversità" appare

certamente uno snodo, ma più come consapevolezza, conoscenza,

dominio, che non repentina illuminazione. Il suo archetipo resta la

"piccola Grecia": ma da questo, e attraverso questo, ha

indirizzato l'investigazione all'interno e all'esterno del perimetro

grico, ha esplorato tutti i possibili rapporti, reticoli e coordinate

non stagionali, raccogliendo il senso autentico di quanto - nelle

radici, negli esiti - è espressione di una koinè, di

una civiltà che urla la sua nostalgia per un'origine tradita

e riconoscendosi in una accumulazione di stimoli e di esperienze della

vita collettiva. Ma, a dispetto di una morte dell'arte, in versione

hegeliana, non solo qui il ritorno della pittura è essenzialmente

costituito dal riaffiorare dello specifico che non ignora la tecnica,

né lo spettro dei linguaggi e delle metodiche, né la

cultura, né la storia dell'arte; né l'essere, la realtà,

il tempo. Il crogiuolo alchemico di Specchia non può essere

ritenuto un rozzo mortaio, un contenitore di inattive misture.

All'interno delle sue tele è intenso il dialogo tra materia

e simbolo, tra natura e ragione, tutti pittoricamente avvinti in un

'organizzazione sintattica che oggettiva una personale visione - e

filosofia - di un processo di coscienza creativa.. remoto, comunque,

da ermetismi esoterici, lo stesso "simbolo" restando in

lui retroterra antropologico, memoria ancestrale rielaborata in valenze

di solitaria - e rischiosa - modernità. Ad allontanare il rischio

è il rifiuto dell'effimero, delle forme arbitrarie che appartengono

alla periferia della semiotica, delle colorazioni infervorate in mistici

in trugli, dell'abbandono all'illusione rappresentativa. L'espansione

stessa della metafora di Specchia resta imbrigliata in segni pittorici

che non promettono cifre ambigue, ostentazioni, travestimenti; bensì

una realtà già conoscitiva ed anche emotiva: con i suoi

conflitti speculari - sofferti sulla pelle - tra gli orizzonti concreti

del mondo e la sfera onirica dell'anima. Che poi tutto questo abbia

saputo esprimere coniugando l'arenaria primordiale con incredibili

azzurri e rossi e pervinca e viola e marron, è approdo materico

cromatico, ed è segreto semantico di Specchia: la sua ultima

metafora artistica.

Sto perdendo la testa. Pensavo di poter lavorare chiuso nel mio studio.

Invece questo tipo di pittura mi ha creato un problema: mi ha costretto

ad uscir fuori, a stare tra la gente.

E allora?

E allora mi sono ritrovato. Ho come recuperato tutti gli anni della

mia vita e tutta la forza della mia dignità. Senza la pittura

non avrei conosciuto tanti amici, e mai avrei rotto il muro della

mia riservatezza. Ora devo convivere con tutto questo. Il passato

è veramente passato. Per questo ne parlo, ma: solo da un anno,

e con poche persone: perché voglio chiudere per sempre con

esso.

Che cosa ti dà il presente rispetto a quel passato?

Una vita semplice, serena, quella che tutti dovrebbero vivere. E poi,

io faccio il pittore per realizzarmi come uomo, non solo per guadagnare:

per migliorarmi, per stare insieme a tanti amici, per arricchire la

mia conoscenza e le mie conoscenze. Io ho avuto una vita difficile.

Mio padre aveva combattuto la guerra d'Africa, restando fuori per

otto o nove anni. Quando tornò a Sternatia, aveva i vestiti

a brandelli, si vergognava di entrare in paese; allora sedette sull'orlo

di un pozzo, in una nostra proprietà, e attese che passasse

qualcuno. Solo quando gli portarono degli abiti nuovi', venne a casa.

Per me ebbe inizio una vita molto dura, avevo quattro anni, e progettava

un mio futuro di ingegnere navale. A cinque anni sembravo invece destinato

a condurre le nostre terre. Mio padre era possessivo, non violento.

Quel senso del possesso fino a che punto ti condizionava?

Fino al punto che, per trovare un minimo di libertà, decisi

di fingermi pazzo: recitai la mia parte bene e a lungo, ne ero addirittura

orgoglioso. Ma evidentemente non avevo fatto i conti con l'intuizione

di mia madre, che una volta capì tutto: eravamo nella più

piccola stanza di casa, illuminata da una luce fioca. Quando si rese

conto che ero tutt'altro che folle, lo riferì a mio padre,

che mi picchiò. Ma per lei fu come un rito liberatorio. Ne

abbiamo riparlato trent'anni dopo. Anche lei era succube di un uomo

che, sebbene noto in paese come spirito mediatore, in grado di comporre

liti tra uomini e risolvere conflitti d'interessi, infondo era uno

spirito forte. D'altra parte, io non potevo ribellarmi e fuggire,

la famiglia per me era tutto. Quando mio padre morì, avevo

vent'anni. Eravamo in un Policlinico. Quando il medico ci fece capire

che ormai non c'erano più speranze, presi mia madre sottobraccio

e le parlai a lungo. Cominciavamo tutto daccapo.

E fino ad allora?

Fino ad allora ero stato costretto a lavorare in campagna, e a governare

i cavalli. Alle 4-4,30 del mattino seguivo alla radio il "Bollettino

dei naviganti", nella speranza che annunciasse piogge e tempeste:

così sarei rimasto in casa per dedicarmi alla pittura. Ero

stato a Roma per un breve periodo, avevo visitato musei e monumenti.

Ma solo una volta tornato in paese tutto mi era sembrato più

chiaro, più lucido nella mente. Avevo due amici che frequentavano

il liceo artistico. Proposi loro un progetto; io avrei messo a disposizione

la tela, loro l'avrebbero dipinta, e in questo modo io avrei appreso

i rudimenti dell'arte. Accadde invece che, comprata la tela, e chiesti

i colori ad un altro conoscente, presi i pennelli e il produssi un

Cristo che avevamo in casa; poi fu la volta di un giovane angelo di

Raffaello (che ora è alla Pinacoteca di Brescia): ma accorciai

l'età di quell'angelo, da 18-20 a 10-12 anni. In seguito, prima

esperienza in una galleria leccese.

Ci fu anche un'altra esperienza, emigratoria ed artistica...

Tre anni, a Milano, frequentando i corsi superiori nella Scuola d'atte

del Castello Sforzesco e alla Bottega degli Artisti, di Vincenzo Gatto,

allievo di Romiti, che era stato amico di Modigliani. Qui, in realtà,

sfruttavano un po' gli allievi. Ma io mi ero fatto furbo. Dissi che

non mi interessava la pittura, bensì la scultura. Infatti,

feci uno splendido esercizio di scultore, carpendo contemporaneamente

i segreti della pittura di Gatto. Quando feci ritorno in Terra d'Otranto,

mi misi a studiare il paesaggio con un fine preciso: capire bene l'anima

della mia terra, per poter essere pittorenarratore in grado di raccontare

sulla tela". Questo nuovo tirocinio si è concluso un paio

di anni fa.

Dopo di che?

Ho incominciato a parlare del Salento in chiave non più locale,

ma universale, coni 'è universale tutto ciò che è

povero, umile, emarginato. Ho analizzato la storia dell'arte salentina

nel contesto nazionale e mondiale. E ho scoperto che i nostri pittori

avevano un grande valore: il colore. Il colore lo avevano nel sangue,

circolava nelle loro vene, dava un senso alla loro vita e alla loro

arie. Ma era anche la loro tomba, perché, tranne rare eccezioni,

non li spingeva sulla via della ricerca.

Che tipo di ricerca?

Quella che dà il ritmo dell'evoluzione e il polso delle mutazioni

della vita. Ad esempio: ad un certo punto, mi accorsi che chi veniva

nei nostri paesi, e a Sternatia per quel che mi riguarda, era attirato,

dalle straordinarie volte delle nostre case, dai pilastri che le reggevano,

dagli spigoli, dalle vele che le formavano. Ecco, mi dissi, un discorso

che può essere universale. Come universale era stata la poesia

che aveva illuminato una bellissima stagione del Sud. Così

"Foglie di tabacco" di Bodini ispirò la mia "Casa

salentina". E così "Agosto 1943" di Quasimodo

ispirò le mie "periferie", nelle quali descrivevo

certamente strutture salentine, ma che potevano essere anche quelle

di Harlem, di Soho, di Calcutta, del Cairo o di Rio: con la loro solitudine

infinita, con la miseria tangibile, con i silenzi di morte. E "Il

e a silenzio della morte" è il titolo dell'ultima mia

"periferia".

In Salento, come altrove nel mondo, ci sono anche "periferie

storiche" col fascino e col mistero del loro essere, possono

influire sul nostro modo di esprimerci, di realizzarci come uomini

e come artisti...

Sono le nostre bellissime "pietre", i menhir, i dolmen,

quel che resta del mondo messapico; e poi San Nicola di Casole, il

Centoporte di Giurdignano, il Centopietre e la stupenda dirimpettaia

chiesa di San Giovanni a Patù; e poi ancora le nostre strutture

urbanistiche, che sono uniche, case e corti e piazze e strade che

si possono vivere dall'interno, come salotti, ritrovi comuni della

gente comune: lo scenario nel quale si è svolta da sempre la

nostra storia, cioè la storia della gente semplice che ha realizzato

tutto questo perché l'arte e il colore, come ho detto, li aveva

nel sangue.

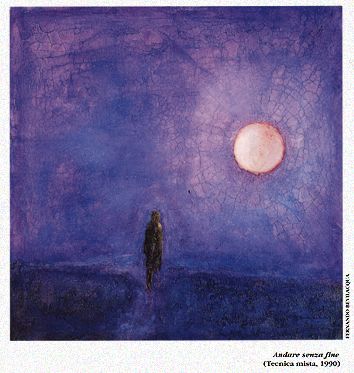

Noi siamo soliti parlare di "paesi abbaglianti" e di "sole

a picco". Ma Specchia non ha, quasi per contrappasso, un motivo

ispiratore diverso?

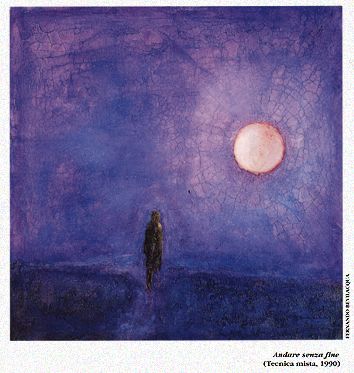

La notte e i notturni, che non sono mai tetri, da noi e nel resto

del pianeta. Sono quelli che emergono dalla luna borbonica di Bodini,

dalla luna all'orizzonte di Giovanni Francesco Romano, dalla luna-luna

di Garcìa Lorca: luna testimone, amore e dolore, commedia e

tragedia del nostro e di tutti i Sud. Luna come spia dell'amore negato

da un numero infinito di madri che per millenni hanno mentito ai propri

figli, di giorno, quando erano costrette a lasciarli per il lavoro

nei campi, e volevano esorcizzare il distacco e l'assenza; e spia

dell'amore viscerale' quando, la sera, li mettevano "alla lettèra",

e finalmente potevano liberare il gesto dolcissimo di una carezza,

ed esprimerlo, quell'amore privato e prigioniero, "sorvegliandoli"

nel loro sonno innocente.

Infine, e siamo ai nostri giorni, il tufo...

Io volevo descrivere le volte e i pilastri che incantavano la gente

che veniva da fuori. D'altra parte, l'intonaco è sempre esistito

nel discorso pittorico: basti pensare agli affreschi. Ma come supporto

alla tela era estremamente precario. Fu Guttuso il primo a prendere

in considerazione il Vinavil, che considerava - forse per paradosso

-la scoperta del secolo. L'impasto è di Vinavil, di tufo e

di calce. Ma è necessario avere le idee chiare sul progetto

e la mano decisa nel realizzarlo, dal momento che la prima fase è

condizionata dalla scultura, e solo in un secondo momento interviene

l'elemento pittorico vero e proprio. In fondo, coinvolgendo il tufo

nelle mie tele, ho assemblato le mie due ricerche in arte: pittura

e scultura, con l'intervento di elementi architettonici. Una nuova

prospezione, fra l'altro, l'ho avviata con "Le cave di Sant'Isidro",

ancora attive, presso Maglie. Queste, e le altre che sono presso il

cimitero di Lecce, sono in funzione dal Settecento. La grana di questa

nostra pietra è così preziosa da poter essere considerata

la pelle della struttura, come l'oro negli affreschi e nelle icone

delle basiliche ortodosse. Io sono affascinato dalle linee del romanico

salentino. Ho voluto rendere omaggio a Santa Caterina d'Alessandria,

di Galatina, con una "Madonna" incastonata in una stele.

E un po' "gotica" è anche la "figura",

quando è entrata nelle mie tele. "L'urlo" è

solo due braccia che si liberano verso il cielo, come in fuga dalla

prigione della materia.

Quello della libertà, o della liberazione, è un tema

ricorrente...

Fin da ragazzo sentivo il bisogno dello spazio, della velocità,

del vento in faccia. Per questo giocavo al calcio, dicevano persino

che ero bravo; ma io giocavo con i calzoni lunghi e con le pesanti

scarpe contadine, e detestavo la celebrità. Amavo la libertà

e la pittura. Mia madre? Non mi ha mai osteggiato, com'è invece

accaduto ad altri spiriti sognatori, da Toma a Casciaro, a Martinez.

Ero già adulto, quando rimasi solo con lei: per me, lei è

tutto. Le "cose", in una casa, hanno un ruolo importante,

figuriamoci le persone; e figuriamoci mia madre, una quasimodiana

dulcissima mater. Non so e non minteressa sapere se sentimenti come

questi siano fuori moda. Per quel che mi riguarda, non dovremmo mai

perdere di vista certi valori. I quali, prima di tutto, ci migliorano;

come ci migliora l'esser credenti, il sentirsi rafforzati persino

da tutto ciò che di brutto accade in giro, il dover affrontare

una vita difficile, l'esser disponibili nei confronti degli altri.

Ecco: io dipingo per gli altri, per la gioia dello spirito degli altri.

Per parlare con gli alti! ho dovuto imparare l'italiano: sono stato

costretto a dialogare con me stesso, per tanto tempo, ma non in grico,

bensì in italiano, correggendomi, confrontandomi con il linguaggio

degli altri, e ho vinto anche questa scommessa. L'altra scommessa,

quella di crescere uomo e di crescere in modo onesto e pulito, senza

compromessi, è un esercizio che durerà tutta la vita.

Però, quanto ho parlato... Indimenticabile. Ci vedremo, a Sternatia,

al "Mocambo", con gli amici e con le frise al pomodoro di

Vito e con la fisarmonica di Uccio?

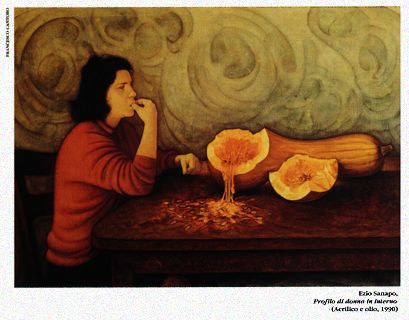

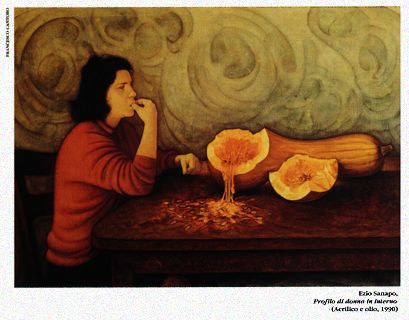

Il colore della

rivolta

Ezio Sanapo

Narra per discorso

diretto e per nude enunciazioni, anche quando i suoi soggetti figurali

realizzano analogie sociali o assonanze psicologiche. Tutte le sue

tensioni emotive passano come attraverso un rovello etico: e non è,

questo, un dato caratteriale; ma piuttosto una straordinaria vitalità

che si sublima nell'ossessione interiore di ri-umanizzare i valori

autentici del suo mondo e di sintonizzarli su un'alta qualità

d'invenzione. Operazione non facile, perché artisticamente

eversiva: antitetica agli elementi acquisiti del linguaggio "classico",

cioè tradizionale, e quindi al di qua degli steccati delle

contaminazioni oleografiche, e tutta dentro l'essenza moderna dell'arte.

Non è stata un'operazione indolore. Sanapo si è dovuto

affrancare dall'esperienza dell'artigianato e da quella -simultanea

- dell'emigrazione: vale a dire da due condizioni riduttive, e tutte

volte alle urgenze della produzione e della sopravvivenza. E in seguito

si è dovuto lasciare alle spalle una narrativa pittorica che

pure fu di grande spessore e di sorprendente rivelazione: quella della

"cultura contadina", ormai datata anche per il Sud di Levi

e di Scotellaro, quello dei volti di terracotta, delle mani nodose,

dei rumori di zappe come sirene di ciminiere. Evocato, quel Sud grondava

retorica: tramontato nella memoria collettiva, "non permeava

più l'anima della nostra gente". Il nuovo filo conduttore

si dipana allora in una ricerca delle diverse qualità e dei

valori contemporanei dell'immagine, raggiunta attraverso una meditazione

che si realizza in modo intrinseco all'operazione stessa della sua

atte. Dalle sue tele si rivela il senso Profondo del suo continuo

risalire alla verità storica, che propone di volta in volta

riflessivamente (la tarantata) o provocatoriamente (ragazzi al ricamo);

ma in un orizzonte di desolazione, o forse solo di spleen, e certamente

nel corto circuito della difesa estrema della sua interiore libertà,

di individuo e di artista. C'è sempre, al fondo della sua pittura,

una dilatazione quasi religiosa del deserto della miseria (fisica,

culturale) che lo assedia e insidia con i suoi fraudolenti bagliori

e fantasmi. Di fronte ai quali accende toni e gradazioni di passione

dolorosamente rattenuta, che lasciano presagire la deflagrazione dialettica:

e per questo rivisita - e sarebbe forse meglio dire indaga - in chiave

di recupero ideologico e di chiarezza valori, simboli, luoghi, uomini

della sua terra. E' in questa fase che Sanapo porta al massimo rigore

i mezzi espressivi, piegando il mestiere alla necessità di

un colloquio critico speculare all'innovazione artistica. E' un cammino

solitario, ma tra i più suggestivi: il nascimento" delle

forme è alla base per lo scavo della tela, del confronto di

masse e colori, della perfezione degli stilemi. Col risultato di una

seducente armonia tra intenzioni ed esiti, fra inesauribilità

della ricerca e rispondenza dell'atto creativo. Di qui, la forza e

la purezza (nelle figure, nei paesaggi) dei suoi modi stilistici,

che sottendono quasi un'ansia panica di farsi messaggio, di comunicare:

senza cadere mai nei ricatti romantici o nelle lusinghe barocche;

-aiutato, in questo, da una biografia intatta e da scelte necessariamente

decisive che hanno comunque eluso ogni astuzia della ragione. E se

èvero che questo artista si è mosso nella pienezza dell'esperienza

umana e professionale, rifuggendo da immotivati trasformismi e adescamenti

commerciali, per giungere libero alle radici del fare pittura e alle

radici deI problema-uomo; se èvero che le sue stesse ricerche

sono state coerenti e conseguenti sul piano pittorico, allora le sue

tele possiedono un autentico sigillo d'arte.

Da piccolo non facevo altro che disegnare: per terra, con i gessi

sui muti, col lapis; persino sui cartoni che stavano dentro le lenzuola

e le coperte della dote delle ragazze. Evidentemente avevo una buona

mano, c'era in quelle cose che tracciavo qualche incognita che richiamava

l'attenzione, cioè che esulava da quel che facevano gli altri

ragazzi della mia età. I primi album da disegno io li ho visti

quando a scuola non ci andavo più. Fui costretto a smettere

alla quinta elementare, che a quei tempi era l'ultimo anno della scuola

dell'obbligo. Allora il sindaco, il mio insegnante, persino il parroco

fecero pressioni su mio fratello. Il quale voleva fare di me un muratore,

visto che aveva un'impresa edile...

Risultato?

L'ho fatto per un anno e mezzo o due, anche per dimostrare che il

lavoro non mi pesava. Poi, per quindici o vent'anni, ho fatto l'imbianchino.

E quando è nato il pittore?

Il pittore non più d'occasione è emerso dopo l'esperienza

della Svizzera. Oltre tutto, un'appassionata militanza politica mi

aveva portato a contatto con le problematiche sociali, soprattutto

locali, e in particolare col mondo contadino, del quale scoprii valori

e cultura. Mi gettai a capofitto in questo mondo, che prima di partire

per i Cantoni Elvetici avevo ignorato, tutto preso com'ero dal consumo

di massa delle canzonette, del calcio, della televisione. A diciassette

anni, l'emigrazione. I friulani mi chiamavano "bocia": ero

giovanissimo ed ero solo, ma abbastanza sveglio da riflettere sui

problemi degli eradicati come me, in presa diretta. Vi rimasi, con

varie pause, dapprima due anni, poi altri quattro, metà dei

quali da sposato. Mi comportai da perfetto emigrato: casa e lavoro,

risparmio, nessun impegno culturale, solo il contatto con gli italiani,

e in seguito il gusto del rapporto con gli elvetici, ai quali dichiaravo

con orgoglio la mia appartenenza al Sud d'Italia.

E una volta tornato definitivamente?

Una volta tornato definitivamente, dopo anni di isolamento trascorsi

senza esprimere nulla, esplose il pittore. E incominciai proprio con

le facce genuine dei contadini, con i loro usi e costumi, col loro

lavoro quotidiano, con i loro riti, con il loro culto dei morti, con

le loro processioni, col tarantismo. Ma anche con l'esplorazione del

mondo artigiano, soprattutto della gente che cuciva tomaie, che esercitava

a domicilio il cosiddetto sommerso, che poi era un vero, e proprio

lavoro nero: 24 tomaie, per 12 paia di scarpe, retribuite in tutto

con seimila lire. In questo modo, come attività complementare,

e come obbligo morale, direi, divenni anche sindacalista: ma sul versante

sociale e umano, non su quello assistenziale. Ho combattuto tante

battaglie, un po' anche alla carbonara, con incontri nelle case della

gente che finivano per tradursi nell'ascolto delle loro vicende, di

spicchi di vita, di ansie, di speranze. Tutto ciò mi offriva

l'opportunità di conoscere i risvolti più segreti, più

genuini, e a volte più drammatici, delle persone con le quali

avevo stabilito un contatto più assiduo. E tramutavo questo

bagaglio di conoscenza in consapevolezza culturale.

Ma allora la cultura contadina non era in crisi, se non proprio in

via di estinzione?

Sì, ma io volli far leva su quei valori, che potevano essere

riscoperti, riconosciuti, ripresi. Fu allora che misi definitivamente

da parte l'impegno politico e mi dedicai a quello artistico.

Avvertivo che col quadro potevo essere più convincente; che

potevo stabilire una sintonia più diretta, più immediata,

ma anche più profonda con i miei interlocutori.

Fino a quando la cultura contadina è stata il tema emblematico

ed esclusivo dei tuoi quadri?

Fino al giorno in cui intuivo che non permeava più l'anima

della, nostra gente, e che stava esaurendo la spinta che pure era

stata fortemente propulsiva. Tutt'al più, poteva essere presa

come metro di confronto con l'esperienza e con l'antropologia culturale

attuali. Io, del resto, non ho mai amato la retorica, dunque non potevo

ossificarmi e rifare quel che avevo già fatto. Così,

il giorno in cui venne uno da Parma, e mi chiese di dipingere una

tarantata, sulla tela emerse una figura immobile, riflessiva: non

esisteva più la base culturale di una volta, quella che le

permetteva, o le imponeva, di ballare. Era un mondo tramontato. Proprio

allora smisi di interessarmi pittoricamente ai riti, se non per rapportarli

al nostro tempo e alla nostra realtà contingente: proiettandoli

nell'evoluzione culturale e sociale della nostra terra, e non lasciandoli

più fermi, pietrificati, metastoricizzati.

Questa censura, nei primi anni Ottanta...

Proprio allora cominciai ad avvertire una certa ambiguità nei

pensieri e nei comportamenti della gente, che stava perdendo ogni

coscienza, ogni memoria storica, e non sapeva più che cosa

fare.. aveva perduto l'anima d'una volta, ed era diventata corriva,

prevenuta anche nel rapporto con gli altri. Ho sempre pensato che

siamo stati tutti correi, tutti complici, tutti colpevoli di questa

caduta. Tutti insieme abbiamo abbandonato le nostre buone e pulite

capacità creative e ci siamo rifugiati sotto l'ombrello assistenziale;

tutti abbiamo venduto un brandello della nostra identità individuale

e culturale. Io parlavo con gli altri, e sentivo che gli altri non

erano più liberi: erano, e si sentivano, condizionati.

E nella pittura come si è espresso questo stato d'animo?

Con molta sofferenza. Con un gesto di rivolta, o di rivalsa: due ragazzi

che ricamavano. Per richiamare l'attenzione in modo provocatorio,

brutale, se si vuole anche violento. Ma di una violenza stemperata

dal colore. Credevo che fosse giusto così, che occorreva tenere

aperto il dialogo, che non si poteva e non si può vivere di

monologhi C'era uno scotto da pagare, e lo pagai in prima persona:

presi una certa distanza sia dalle persone sia dall'ottimismo possibilista

del passato. Avvertivo d'avere a che fare con un mondo ostinato, chiuso

in un guscio durissimo. Allora era necessario mandare un segnale preciso,

deciso. E credo d'aver fatto bene. Non erano più gli anni '70,

quando con la gente era possibile parlare, scambiare idee, stimolare.

curiosità culturali, incrociare opinioni. Eravamo ormai in

tempi di riflusso. Con i miei quadri in galleria, la gente si fermava

a qualche metro, o si bloccava al centro della strada. Qualcosa la

indisponeva. Era probabilmente l'effetto di quel segnale. Io non ho

mai provato a riconquistarla. Ho scelto una parentesi difficile, un

mio tempo di riflessione. D'altra parte, sono stato sempre fermamente

lontano dalla mercificazione delle mie opere.

E adesso?

Da qualche tempo c'è qualcosa che mi incoraggia a fare quel

che facevo prima. Ho letto i dati del Censis: straordinariamente confermano

l'analisi dell'individuo e della società che io rappresentavo

nelle mie tele. Vien fuori un uomo assorto, in bilico quasi. L'uomo

dell'attendismo. Stavo dipingendo una grande tela, con un gruppo di

famiglia in esterno; e, fuori, appunto, tutti gli indumenti, anche

intimi, di ciascun componente, legati ad un filo: fuor di metafora,

una famiglia felice fra le pareti domestiche, ma fuori, in esterno

cioè, legata da un solo ultimo filo. Infelice. Nuda.

Che cos'è, dopo le esperienze fatte, per te, la pittura?

Un fatto spontaneo e necessario, come per chi sente il bisogno di

parlare, di confidarsi con qualcuno. Ma l'atto di dipingere, in particolare,

è paragonabile a un libero e solitario volo nell'immaginario,

alla ricerca di qualche verità latente. I segni sulla tela

sono la visione delle cose di chi dipinge. L'importanza o meno dei

segni fa sì che tutto deve necessariamente essere ridiscusso

con quanti, interlocutori o destinatari dei messaggi, sentono il bisogno

di un raffronto. La pittura è quindi un fatto isolato, a completezza

del quale è necessario e urgente un minimo di rapporto umano.

E il quadro?

Per me, è la sollecitazione ad una riflessione sulla nostra

presenza rispetto ad una realtà artificiosa e materializzata

da luoghi comuni e da abitudini e regole imposte. Il colore, poi,

è una sensazione mutevole, sospesa e in attesa di essere afferrata

e indirizzata verso uno spazio o una dimensione, dove trova una sua

giustificazione e provoca un'emozione.

Quale percorso ha seguito il tuo colore?

All'inizio, credo più caldo, e più scuro, in riferimento

alle cose che rappresentava; poi, con lo stacco degli anni '80, più

aderente alla realtà effettuale.. vista a occhio nudo.

Qual è l'impatto con la tela vergine?

La tela, per quel che mi riguarda, è una cosa originariamente

piatta; in quanto tale, a guardarla, mi provoca angoscia e sofferenza.

Il primo impulso che mi viene è quello di scavarla, di spalancarla,

per vedere che cosa c'è dentro, se c'è. Il soggetto

di un quadro appena completato mi dà per un attimo benessere,

e l'illusione di una conquista fatta. Poi tutto diventa conquista

degli altri, patrimonio comune. A me rimane la vaga insoddisfazione

di sempre, lo stato che avrebbe un comune e banale interruttore, lì,

in attesa di essere acceso da qualcuno o da qualcosa.

E l'artista?

Presumo che l'artista sia una persona come tutte le altre; o almeno,

dovrebbe assalti, se non fosse per il fatto di essere più esposto

agli altri. Rispetto alla realtà che lo circonda, è

collocato su un piano superiore, ma per motivi di ordine pratico,

così come sta su una casa un'antenna, che ha la funzione di

captare impulsi e di trasmetterli per un normale e necessario uso

e consumo.

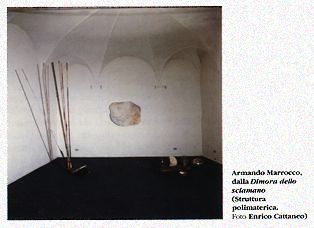

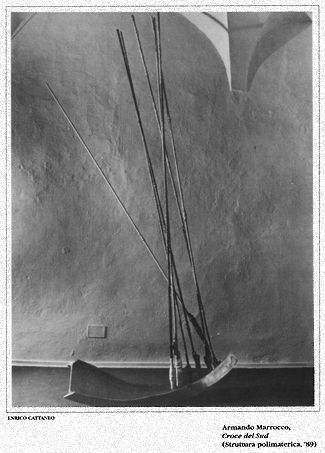

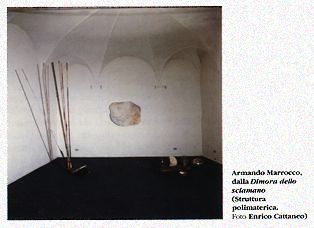

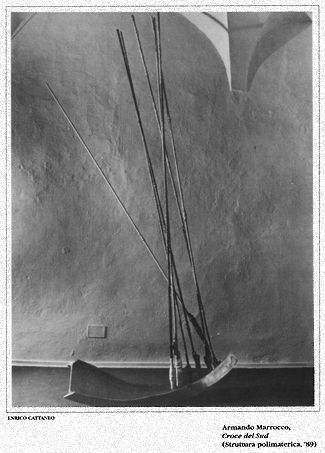

Il colore del

ritorno

Armando Marrocco

La prima magia

fu quella della fuga: dopo un lungo esercizio artigiano, nelle botteghe

più celebri, dove si lavorava su tutto: legno, pietra serena,

marmo. Da Vico Freddo alla metropoli lombarda il passo era lungo,

l'avventura quasi senza confini. Non c'erano le autostrade, il viaggio

in treno durava millenni, il clima mutava da stazione a stazione,

bisognava avere ali d'acciaio per passare dai pastellati mediterranei

ai grigi metallizzati d'Oltrepò.

Per dare un nome alla sfida, la seconda magia: resistere a tutto,

e intanto appagare la voracità cognitiva, colmare i vuoti lasciati

da una provincia eccentrica, vivere in presa diretta quel che l'arie

testimoniava giorno dopo giorno. Ci sono percorsi inenarrabili nella

vicenda di ogni artista; ci sono percorsi che Marrocco non narra ancora,

perché molte ferite sono ancora aperte. Raramente apre uno

spiraglio biografico: ed è come se sia passato dallo scalpello

sul marmo alle mani che impastano quel marmo e altre - tutte le altre

-

materia prima quasi per incanto, o per un incantamento che deve pur

averlo posseduto dal primo giorno: tanto è naturale in lui

la fusione interiore che poi proietta nella pittura e nella scultura,

e se potesse lo farebbe anche nella musica, se questa avesse corporeità,

fosse tangibile e visibile. E' anche per questo artista a tutto compasso.

Per questo, e per le esperienze che ha trascorso non epidermicamente,

ma in immersione totale. Tant'è che ha fatto dell'eclettismo

un suo personale e costante scavo, dentro una coerenza artistica riconoscibile

all'impatto: ed è, questa, la terza magia, perdurante nel suo

rievocare mondi perduti forse nella memoria, ma non nell'anima: riecheggiano

così simboli mesopotamici, con tutto ciò che sottendono

di remoto, preistorico e protostorico, da favoloso Catai; ed egizi,

con tutto ciò che riverberano fino alla nostra contemporanea

solarità piena o crepuscolare (d'alba, di tramonto); e infine

d'un paese senza tempo e senza coordinate, d'una latitudine atlantidea

alla quale Marrocco - come in un gioco di specchi - allude, ma che

lascia intatta in un inattingibile mistero.

Eppure, niente è più concreto di una scultura. Niente

più visibile. Ma è qui il grimaldello dell'arte di Marrocco:

nel sospendere spazio e tempo su piani indefiniti, fuori d'ogni metro

contingente, e nel lasciarli fluttuare liberamente, come gli aquiloni

che libera sulle serre salentine, che vanno oltre le nuvole; e nell'immergerci

in questa sua straordinaria dimensione spazio-temporale che non lascia

varchi all'evasione. Si è tutti imprigionati e quasi dissolti

fra gli arredi sciamani o fra le antenne e le vele fenicie o fra le

folgoranti comete dalle lunghe scie: si diventa microcosmi complementari

del macrocosmo totalizzante di Marrocco. Che non conosce confini neanche

nelle tele, le cui false cornici sono esse stesse pittura-scultura,

ed esorbitano, sfuggono per dinamica interna alla costrizione dell'angolo

retto, e suggeriscono geometrie primitive e giochi esoterici: dominando

la parete e vivendo di luce propria, come i riflessi sole-luna negli

artifici singolari della sua (e nostra) rappresentazione galattica.

E tutto questo, piegando materia ricca e materia povera ai disegni

della fantasia e alle esigenze degli stilemi. Bronzo, tela, legno,

carta, e quanto altro possa ricreare il paesaggio onirico, trovano

nelle mani di Marrocco lo strumento demiurgico ideale. Forse proprio

perché c'è con l'artista un rapporto analogico pieno,

e c'è una rispondenza di espressione senza riserve. Sta di

fatto che Marrocco e le sue tele e le sue sculture sembrano enuclearsi

insieme, e simultaneamente, dal paesaggio effettuale, per farsi, simultaneamente,

noumeno sumerico: origine dell'idea del mondo e della storia: estrema

magia, questa, attinta forse ai cieli dei suoi ritorni, dell'artista

intendo dire, tra le rughe della terra e gli orli del mare, che lo

rivedono, monello ancora, e brizzolato, ora nelle stagioni delle sue

nostalgie.

Ho frequentato le scuole a Galatina, poi l'Artistico a Lecce: qui,

per tre anni, rimasi come insegnante di scultura. Sono scultore, pittore,

scenografo, mi interesso di arredo con gli architetti.

Com'è nata, a Galatina, questa passione?

Ero sui sette-otto anni, e mio padre, per non vedermi in giro per

i vicoli, mi mandò presso uno scalpellino, uno dei più

importanti del paese. Di lì, la passione per la scultura, per

la decorazione, per la pittura...

E arriviamo a ventidue anni e mezzo. E in seguito?

Presi il treno e andai a Milano, lasciando l'insegnamento senza nemmeno

chieder permesso ai miei. Galatina, il Salento e la Puglia non mi

davano quel che volevo, e io volevo fare le mie esperienze di un certo

tipo, dentro il vivo della cultura italiana, e non solo di quella

regionale. E questo mi ha poi spinto verso nuove ricerche e nuove

situazioni intellettuali che altrove soltanto avrei potuto trovare.

Anche se da noi c'era l'informazione, tuttavia era indiretta, e mai

simultanea. Uno come me le esperienze artistiche le deve vivere sulla

propria pelle: anche se è dura. Deve viverle in presa diretta,

e non attraverso i libri, oppure a singhiozzo.

Allora non hai avuto maestri in Salento?

A parte quel che mi ha potuto dare quello scalpellino, o come si chiamava,

"maestro scorniciatore", per farmi le basi, il parterre,

per il lavoro sul marmo, sulla pietra leccese, sul legno, devo dire

che in un certo senso la scuola mi ha completato. Ma si trattava pur

sempre di una preparazione artigianale e locale. Allora pensai che

andando al Nord le mie esperienze si sarebbero arricchite, e così

credo che sia stato. Anche se poi, a distanza di tempo, quell'arte-artigianato

iniziale torna ad affiorare come un fenomeno importante, come bagaglio

di cultura e di tradizione popolare, come antropologia. Come "fare

fisico" Perché la memoria in me è diventata quasi

un mito che mi porto dietro e che poi trapianto, sempre con orgoglio,

ovunque mi trovi.

E hai avuto successo?

Non si giunge mai alla meta. Però ho creato un mio piccolo

universo che la gente incomincia ad apprezzare per la sua genuinità,

per le sue strutture-pensiero ricche di antica spontaneità.

Pian piano mi si sta dando ragione, anche per quel tipo di cultura

che ci collega non solo alla Madre Grecia, ma soprattutto a quel padre

oriente, dall'Africa del Nord all'Egitto e alla culla del mondo, quell'ombelico

mesopotamico che sta fra il Tigri e l'Eufrate, che sono sempre entrati

nelle vene e nei meandri carsici dei pugliesi.

La piramide come scultura perfetta?

Che ci portiamo nel sangue.

Salento terra di artisti. Ma destinati ad emigrare. Per mancanza di

mercato, per l'inesistenza di un rapporto di committenza?

Sì. Per chi vuol vivere d'arte, solo ed esclusivamente d'arte,

non ci sono orizzonti. Forse perché in questa terra l'arte

è ovunque, persino nell'aria che si respira, dunque tutto ciò

che riguarda la produzione estetica si trova già nella natura

e chi vive qui è consapevole di tutto questo. Se poi questo

tipo di natura (paesaggio, uomo, clima) si riesce a trasferirlo su

una tela o in una scultura, diventa una componente del paesaggio stesso,

e non viene recepito come un fatto rilevante, come espressione dell'anima

dell'artista, come sua proiezione nella società in cui vive

in quel momento. Dunque, tutto sembra concesso o da concedere. Questo

è l'aspetto negativo del rapporto fra artista e mondo salentino.

Ed è un gran problema.

Allora è necessario trovare un mercato vivo...

Appunto. Un mercato nel quale si è capito da tempo immemorabile

che l'arte serve allo spirito, esprime il tempo vissuto, è

emozione simultanea alla creazione, ed è anche rapporto alienante

per chi rubacchia cultura qua e là.

Dei movimenti di questo ultimo quarto di secolo, quale hai vissuto

dall'interno, o quale in ogni caso ti ha sfiorato?

Tanti. Anche quando li recepivo di riflesso qui in Salento: l'arte

astratta, l'astratto concreto, l'arte informale (quando avevo vent'anni)...

in pittura e in scultura; poi, col tempo, mi sono orientato sempre

più verso un'arte totale, che abbracciava anche l'architettura

In seguito, la mia cultura esattamente "rupestre" e di tradizione

popolare ha avuto l'impatto con quella tecnologica. E con essa ho

dovuto fare i conti. All'inizio si è coinvolti per la vita

e per la morte, bisogna sopravvivere, affrontare le più disparate

situazioni. E infatti: quando giunsi a Milano, iniziava l'arte optical;

poi vennero quella cinetica, programmata, eccetera, fino alla fine

degli anni 160; e poi ancora tutte le altre correnti, che era necessario

percorrere ad una ad una, per farsi infine portavoce di ritorno ad

altri tipi di tradizioni, ancora più antiche di quelle vissute,

con l'aggancio a certe situazioni (e a certi miti) di matrice: Egitto,

Oriente, India e via dicendo, in senso inverso rispetto al corso del

sole. Tutte le correnti mi hanno sfiorato, e in alcuni casi mi hanno

anche graffiato. Mi son passate sulla pelle e ho pagato di persona.

Perché quando si entra in una situazione culturale non è

facile venirne fuori, perché in parte ti si connatura, ti imprigiona.

TU detesti l'etichetta...

Decisamente. Io sono un artista, un operatore eclettico. Ho sposato

l'eclettismo come fatto emblematico della mia vita. Le strade mi piace

percorrerle tutte e bene. Perché la verità non ce l'ha

nessuno in tasca.

Dopo la transavanguardia, l'eclettismo ha ancora cittadinanza nel

mondo?

Io credo che l'eclettismo vivrà sempre, perché anche

gli artisti della transavanguardia sono eclettici. Anzi, io ho anticipato

di gran tempo la loro situazione, anche se non sono inserito nel loro

filone. Un filone che coinvolge l'architettura, la scultura, la pittura,

la stessa musica. Essi stessi dicono di essere agganciati al post-moderno

e sono fuori dal post-moderno, al movimento moderno e ne sono fuori,

alla nuova figurazione e ne sono usciti. Ecco: tutto questo io l'ho

vissuto con un decennio di anticipo.

Se dovessi citare le tue cose più importanti, quali ricorderesti?

Tutte sono per me riferimenti importanti. Anche perché io non

butto via mai niente delle mie esperienze; anche perché ho

sempre fatto le cose con coscienza e con amore. Ma qualcosa prediligo,

come le ultime che sto realizzando, le strutture che riassumono tutte

le mie esperienze precedenti.

E riguardano?

Pittura, scultura, architettura, in una situazione di arte totale,

di spettro a 360 gradi, di respiro assoluto, che coinvolge non una,

ma - in una - tutte le espressioni artistiche, musica inclusa. Il

sogno è stato fare questo tipo di lavoro: un sogno che mi porto

sempre dentro e che mi fa andare sempre avanti. Forse, per completare

questa mia visione dell'arte totale, mi manca il cinema. Nel cinema,

col cinema, mi sono consumato, fin da ragazzo. Se non avessi fatto

lo scultore, avrei certamente puntato al mondo del cinema.

La più bella esperienza internazionale?

Seul, in Corea, con "La città-palafitta", che si

richiama un po' alle nostre cabile palafitticole sul mare, quelle

della nostra infanzia. Una "città di memoria e di sogno",

dunque. Quello di Seul èun lavoro in bronzo, quasi a livello

abitativo, ora sistemato nel Parco delle Olimpiadi. L'ho realizzato

con la collaborazione di un altro salentino, l'architetto Rosario

Scrimieri, coinvolto in particolare dall'aspetto dell'occupazione

spaziale. Bellissima esperienza.

Per il futuro, staremo a vedere. I sogni sono tutt'altro che tramontati.

Sempre rinnovandoti...

Certamente. Io lavoro in piena autonomia da quindici anni. Prima era

tremendo, perché come tutti gli emigranti ho fatto anche la

fame, in anni di fuoco. Quando, nel 163, giunsi a Milano, ce l'avevano

ancora con i meridionali, io non trovavo neanche un posto per dormire.

Poi, poco alla volta, mi sono creato uno spazio e un nome: hanno incominciato

ad apprezzare il mio lavoro ed a capire il mio linguaggio espressivo.

E ora non sono di quelli - e ne ho visti tanti - che sono stati costretti

a tornare indietro. E non intendo dire soltanto tornare al paese d'origine;

ma anche recedere dalle proprie illusioni, abbandonare il mondo dell'arte

che per il breve spazio d'un mattino li aveva resi celebri, e che

poi li ha fagogitati perché erano rimasti al punto di partenza,

o al "loro" punto darrivo, che non teneva conto dell'insegnamento

di Eraclito, secondo cui "tutto scorre", tutto muta, evolve.

E non si trattava solo di emigrati, ma di stanziali veri e propri,

a Milano, a Torino, a Roma. Questa è la scommessa terribile

dell'arte: anche quello che si ritiene un punto d'arrivo può

essere una trappola, il successo e l'inizio del crollo possono essere

simultanei se non ci si supera continuamente. Senza pretendere di

fare ad ogni costo "cose belle". Ci sono "cose brutte"

che sono molto interessanti. Io faccio cose che possono essere "bruttissime",

eppure hanno un riscontro culturale con quelli che mi seguono, mi

mettono in sintonia spirituale con tanta gente.

Sei fuori da tre decenni, ma ora torni di frequente nella terra d'origine.

In che cosa trovi cambiati questa terra e chi la abita?

In quasi nulla. O in pochissime cose. Il discorso sull'arte e per

l'arte e per la vera cultura non esiste. Tutto è fermo alle

feste patronali e alle fiere del paese, al folclore, allo spettacolo,

al linguaggio mediale mutuato dalla televisione. La cultura seria,

creativa, di confronto con le esperienze nazionali e internazionali

non esiste. Si dovrebbe riflettere su questa condizione di periferia

culturale, si dovrebbe ripensare un "modo di essere" senza

il quale non ha alcun valore morale alcun -modo di avere". Di

positivo c'è questo, per chi, come me, si sente un albero,

e torna alle sue radici: che chi torna, e riapre una breve parentesi

qui, si sente ricaricato, ritemprato, pronto poi ad affrontare nuove

situazioni. Ma forse questo è un fatto individuale, perché

non è il clima, non è il contesto che aiuta: chi mi

organizzerebbe, qui, un concetto con l'innesto di una mostra d'atte?

Chi ha il gusto della novità e del rischio? Dov'è la

professionalità? E dove la spinta a far conoscere alla gente

chi si è imposto altrove, o a far conoscere chi può

imporsi dal proprio "borgonatio"? C'è ancora chi

pensa che l'arte sia un hobby!Che poi la pittura e la scultura, da

noi, sono da sempre a vista d'occhio, sulle facciate delle case, nelle

mensole delle finestre, nei ferri battuti, nei colori dei muri. E

tutto questo non è nato dal niente, ha tradizioni remote. Se

si tenesse conto di tutto ciò, Salento, Puglia e, Sud avrebbero

centri storici e paesistici valorizzati al massimo, unici e molto

singolari; si creerebbe uno scenario in cui l'arte e l'artista sarebbero

accettati per il loro grado di intelligenza creativa, di missione

pedagogica, e non come personaggi eccentrici, col pallino del pennello

e dello scalpello... E così accade che i giovani che vengon

fuori dalle nostre scuole e accademie d'arte si buttano a capofitto

nella loro attività, ma poi si spezzano le ali all'impatto

con la nuda e cruda realtà locale; e devono cambiar mestiere,

o allungare l'elenco infinito dei disoccupati.

E se emigrassero?

Peggio ancora, perché andrebbero all'altro impatto, quello

con l'arte tecnologica (c'è già chi ritiene di poter

dipingere col computer; l'architettura da tempo opera col computer;

col computer si progettano splendidi e funzionalissimi aeroporti).

Ma nei nostri giovani non esiste una formazione tecnologica, nessuno

li ha introdotti in una cultura industriale o terziaria avanzata.

Sarebbe un'ecatombe. Io stesso sono un romantico, penso che l'anima

risieda nell'uomo e non in una macchina. Il futuro dei giovani, anche

dei giovani che coniugheranno arte e software, sarà molto triste

se si uccideranno i sogni, se si abbandonerà la manualità,

il contatto fisico con l'opera d'arte, se si farà ricorso solo

alla mediazione intellettuale e algida tra mente e macchina.

La critica interpreta sempre l'animus dell'artista?

Difficilmente il critico riesce a descrivere un'emozione determinante

nel momento della creatività. E' in grado di raccontare le

situazioni, di scoprire gli agganci dell'artista alle diverse culture

trascorse o contemporanee, ma mai può parlare sinceramente

di quel che si verifica nell'artista (nella sua anima, nel suo cervello,

nelle sue stesse mani) al momento della creazione. Il critico può

tracciare un cerchio e stabilire gli "ismi" ai quali verosimilmente

appartiene un artista, ma non può cogliere quel che di potenziale

c'è nell'artista, che nel momento stesso in cui elabora e rielabora

la sua opera si proietta nel futuro. Voglio dire che l'idea dell'opera

d'arte e l'opera d'arie stessa sono simultanee, si condizionano reciprocamente,

evolvono insieme mentre da fenomeni in potenza vanno realizzandosi

in fenomeni in atto. Il pensiero stesso, in realtà, è

opera d'arie; la sua manifestazione è un fatto meccanico. Dunque,

mentre si tocca la materia, si manipola l'argilla, si saggia la pietra,

si determina il momento decisivo: e nessun critico è in grado

di cogliere questa folgorazione, questa scintilla che è la

radice autentica e vitale dell'opera d'arte. E' proprio questo che

sfugge al critico, e più ancora allo storico dell'arte, la

cui maggior preoccupazione è identificare un artista, attribuirgli

un'etichetta. Forse è proprio impossibile che qualcuno possa

leggere l'anima di un artista, e meno che mai possa impossessarsene.

Quell'anima è in ogni opera d'arte. E proprio essa determina

la differenza tra artista e artista. E ancora di più: in uno

stesso artista, l'anima si esprime in modi diversi, da un attimo all'altro.

Ma la critica media fra artista e fruitore...

Sì, anche se spesso trova in un'opera d'arie cose che non ci

sono, che l'artista proprio non voleva esprimere e non ha espresso,

neanche preterintenzionalmente. Parlo della critica seria, non di

quella che imbroglia e che bara.