Sul Mediterraneo

si affaccia oggi una gamma davvero vasta di realtà sociali

ed economiche profondamente diverse e in rapida trasformazione. Questa

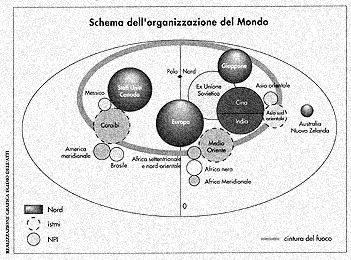

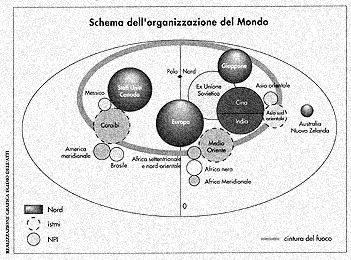

varietà di situazioni viene generalmente divisa in due grandi

aggregati: la sponda Nord, che presenta redditi mediamente elevati

e una popolazione demograficamente matura, e la sponda Sud - nella

quale rientra anche la Turchia, "settentrionale" solamente

sotto l'aspetto geografico -, che si distingue invece per minor opulenza

e per una età media molto bassa. Mentre nei Paesi europei l'anzianizzazione

della popolazione lancia una sfida ai sistemi di welfare, pensati

e calibrati per una popolazione più giovane di quella attuale

e futura, nei Paesi della sponda Sud l'inflazione demografica rischia

di diventare un freno alle speranze di sviluppo.

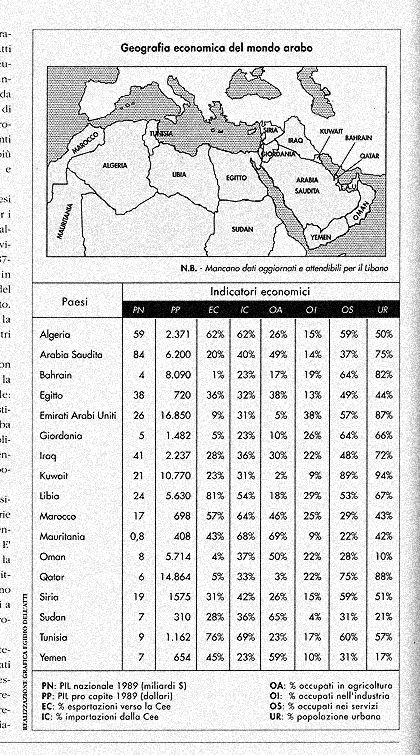

Invero, il mondo mediterraneo presenta un profilo così variegato

e multiforme da non consentire una descrizione meramente dicotomica:

alla sponda Nord appartengono quattro Stati della Cee, ma anche alcune

parti di quel continente alla deriva che è l'Europa centrorientale

(Jugoslavia e Albania). Rientra invece nella sponda Sud lo Stato di

Israele, che è a tutti gli effetti un Paese a sviluppo avanzato.

Anche tra i Paesi arabi del Nord Africa non si registra una totale

omogeneità di comportamenti economici e demografici ma, come

vedremo meglio in seguito, è possibile localizzare modelli

sensibilmente diversi.

Nel corso delle pagine successive tenteremo di sondare alcuni aspetti

del futuro dell'area mediterranea allargata (comprendendo quindi,

oltre ai Paesi rivieraschi, gli altri Paesi appartenenti alle Cee

ed il mondo arabo nel suo complesso), partendo dall'analisi demografica.

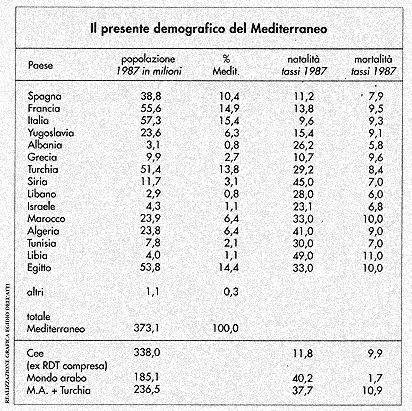

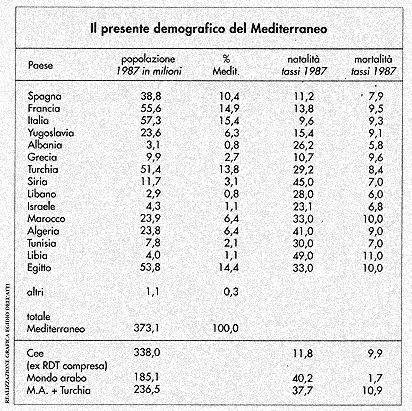

Diciotto sono i Paesi che si affacciano sul mare Mediterraneo; se

escludiamo quelli di piccole e piccolissime dimensioni, possiamo limitare

la nostra attenzione a sei Stati europei (Spagna, Francia, Italia,

Jugoslavia, Albania e Grecia), che da soli rappresentano oltre il

50% della popolazione ed il 73% delle coste (al Nord più frastagliate),

a quattro Stati orientali (Turchia, Siria, Libano, Israele) e ai cinque

Stati nordafricani (Marocco, Algeria, Tunisia, Libia ed Egitto).

Mentre i valori

dei tassi di mortalità nei diversi Paesi non differiscono significativamente

(anche perché le diverse strutture per età delle popolazioni

tendono ad appianare il divario ancora esistente in termini di speranza

di vita), la distanza tra i tassi di natalità rimane elevatissima.

il rapporto tra tasso di natalità italiano e algerino è,

a titolo d'esempio, di 1 a 4.

Si possono facilmente intuire i problemi collegati ad una natalità

così elevata: in primo luogo fabbisogno alimentare, ma anche

pressione sul sistema scolastico e sanitario e, in prospettiva, pressione

sul mercato del lavoro.

Apparentemente eccezionale, il comportamento demografico dei Paesi

arabi rientra negli schemi della cosiddetta teoria della transizione

demografica.

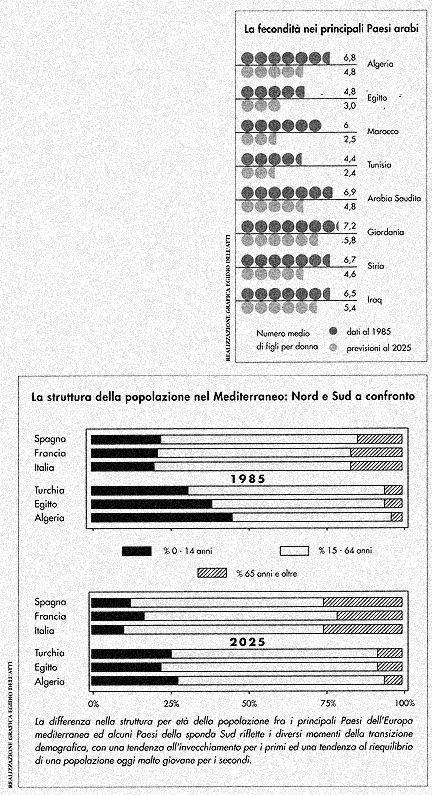

A che punto si trova attualmente LA transizione demografica nei Paesi

arabi? Mentre la mortalità è ovunque in rapido declino

da almeno trenta anni, il calo del tasso di natalità stenta

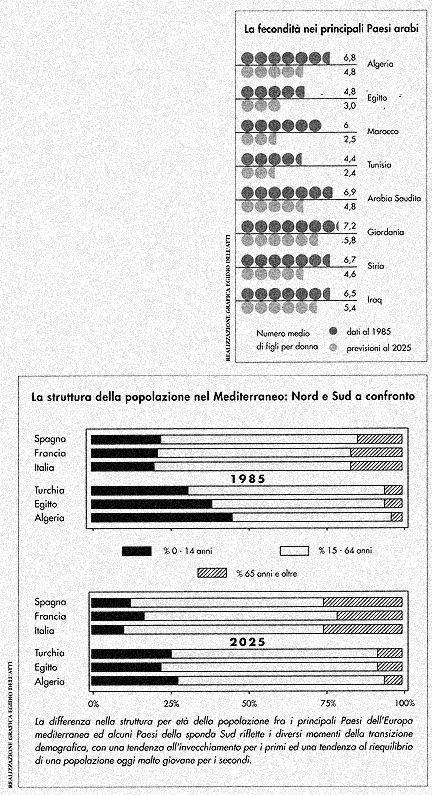

invece a consolidarsi. Non mancano, è vero, segnali del fatto

che qualcosa si sta muovendo: ad esempio, il numero medio di figli

per donna in Algeria è sceso dal 1970 ad oggi da 8 a 6; esiste

inoltre Una correlazione negativa tra il livello di istruzione femminile,

attualmente crescente, e fecondità (a questo proposito si veda,

più avanti, il paragrafo sul lavoro femminile nei Paesi arabi).

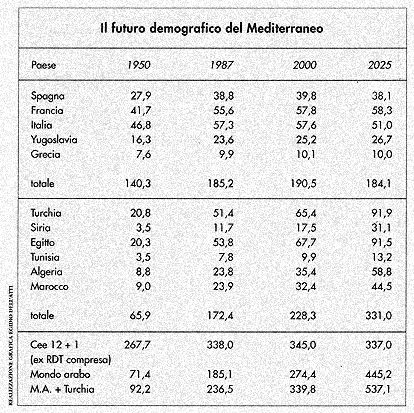

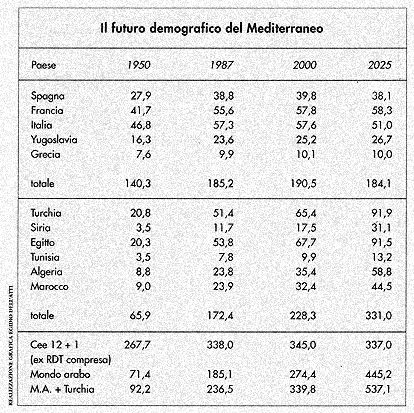

Purtuttavia, anche ipotizzando un declino alquanto rapido (lei tassi

di fecondità, la popolazione araba si appresta a vivere nei

prossimi decenni la fase critica della propria transizione, quella

che comporta una vera e propria esplosione demografica: da 71 milioni

al 1950 si passerà a oltre mezzo miliardo entro i primi tre

decenni del prossimo secolo.

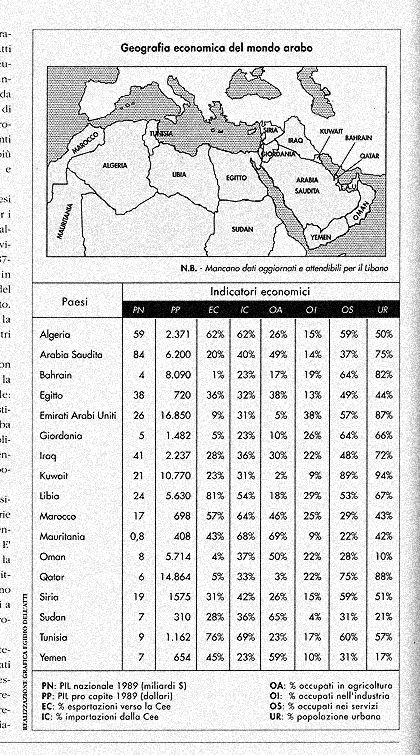

Bisogna osservare come all'interno del inondo arabo non sia possibile

individuare un'uniformità di comportamenti demografici: alcuni

Paesi (come Tunisia ed Egitto) hanno già sensibilmente ridotto

la propria natalità e potrebbero veder completato in pochi

decenni il processo transizionale; in altri Paesi (Algeria, Libia

e tutta la penisola arabica), gli indicatori sociali e demografici

lasciano prevedere una durata sensibilmente maggiore.

La separazione tra due aree demografiche (che possiamo definire a

"transizione breve" e "a transizione lunga") ha

molti tratti in comune con la profonda divisione geo-politica, dai

confini instabili, derivante dalle diverse risposte date dai sistemi

politici arabi alle pressioni della modernizzazione. Questa parziale

sovrapposizione dei confini del comportamento demografico a quelli

dei sistemi politico-religiosi mette in evidenza come l'analisi dei

fenomeni demografici - forse nel caso dei Paesi arabi più che

altrove - non sia scindibile dall'analisi delle culture e delle società

entro le quali gli individui agiscono.

La durata della transizione demografica e, di conseguenza, le dimensioni

finali delle popolazioni arabe sono evidentemente subordinate alle

direzioni e alla velocità di trasformazione della tradizionale

organizzazione familiare musulmana e all'abbandono della rigida divisione

dei compiti tra i sessi.

Ma la necessità di rivoluzionarie trasformazioni sociali affinché

sia completata la transizione demografica non costituisce una caratteristica

peculiare della società araba: a ben vedere, anche in Europa

durante il passaggio dalla fase pre-transizionale a quella post-transizionale

gli assetti sociali ed economici sono stati ribaltati da rivoluzionarie

trasformazioni: la diffusione di fratture intergenerazionali, la creazione

di un sistema di previdenza, l'universalizzazione dell'istruzione

connessa al passaggio da un sistema di reclutamento della manodopera

sulla base dello status familiare a quello sulla base delle capacità

personali, e così via.

Il ritardo nel completamento della terza fase della transizione da

parte delle popolazioni arabe determina un lungo periodo di intensa

espansione; le proiezioni segnalano come anche in un'ipotesi di rapido

declino della fecondità (ipotesi di prosecuzione delle tendenze

in atto), le forze d'inerzia demografica attualmente in moto porteranno

le popolazioni dei Paesi arabi a decuplicare le proprie dimensioni

nell'arco di un secolo.

Il rapporto numerico tra mondo arabo e Comunità europea si

sta perciò capovolgendo: solamente nel 1950 i Paesi oggi appartenenti

alla Cee avevano un peso demografico triplo rispetto a quello dei

Paesi arabi (dalla penisola arabica al Maghreb). Nel primo decennio

del secolo avverrà il sorpasso.

Si noti che in poco più di dieci anni la popolazione araba

aumenta di un numero di individui pari a quello di tutti gli italiani

e spagnoli messi insieme.

Strettamente correlate alle dimensioni di una popolazione è

la sua struttura per età: mentre le popolazioni europee, una

volta raggiunta la quasi-stazionarietà, si trovano a dover

fronteggiare i problemi legati all'invecchiamento, per i Paesi demograficamente

ancora dinamici il "problema" è attualmente costituito

dalla presenza di classi giovanili di enormi dimensioni.

Già oggi l'Algeria, che non raggiunge i 25 milioni di abitanti,

conta un numero di scolari superiore a quello registrato nelle scuole

italiane. E, come è ovvio, il divario tende a crescere.

La diversa composizione per età delle popolazioni mediterranee

è evidente: su un campione di persone appartenenti ai Paesi

europei troviamo la metà di giovani ed il triplo di anziani

rispetto alle presenze riscontrabili in un campione di eguali dimensioni

proveniente dalla sponda Sud. In entrambi i casi, il tasso di dipendenza

totale (che misura il rapporto tra popolazione 'la carico", cioè

inferiore ai 15 anni e superiore ai 65, e popolazione in età

lavorativa) èpiuttosto elevato, ma in prospettiva, tale indicatore

è destinato a peggiorare nei Paesi europei e a migliorare nei

Paesi arabi e in Turchia, per i quali si prevede una rapida crescita

della popolazione in età lavorativa.

Va quindi sottolineato il fatto che le Popolazioni abitanti le regioni

orientali e meridionali del Mediterraneo saranno chiamate a subire

nei prossimi anni trasformazioni straordinarie non soltanto dal punto

di vista quantitativo ma anche sotto il profilo della composizione

per età.

MAROCCO

Consistenza

della popolazione

Grazie ad un tasso medio annuo di incremento costantemente superiore

al 2,5%, la popolazione marocchina è cresciuta dai 9 milioni

del 1950 ai 20 milioni del 1980. Nel 1987 sono stati raggiunti i 24

milioni ed entro la fine del secolo saranno oltrepassati i 30 milioni

di abitanti.

La fecondità ipotizzata per le proiezioni declina dal valore

attuale prossimo a 6 figli per la donna a 4 nella metà degli

anni Novanta, per passare a 2,35 nel primo decennio del nuovo secolo

ed infine raggiungere la soglia del ricambio generazionale (2,1 figli

per donna) a partire dal 2013. Anche adottando questa ottimistica

ipotesi di deciso declino della fecondità, notiamo come la

popolazione cresca di circa 5 milioni di individui ogni decennio.

In termini relativi, la popolazione marocchina costituiva nel 1950

il 4,2% del complesso delle popolazioni che si affacciano sul mare

Mediterraneo; nel 1985 il peso demografico del Marocco è salito

a 6,2% ed entro la fine del secolo avrà superato il 7%.

La dinamica

del movimento naturale

Nel corso degli anni Ottanta le nascite annue si sono aggirate intorno

alle 800.000 mentre si sono avuti mediamente 240.000 decessi annui.

Il movimento naturale della popolazione è dunque scandito,

ogni anno, da un saldo positivo di oltre mezzo milione di individui.

Il declino della mortalità è in buona parte imputabile

alla riduzione del tasso di mortalità infantile, sceso dal

180 per mille dei primi anni Cinquanta (che corrisponde al decesso

di quasi un neonato sii 5) al 70 per mille alla fine degli anni Ottanta.

Anche in conseguenza di ciò, la speranza di vita alla nascita

è cresciuta del 50%, passando da poco più di 40 anni

agli attuali 60 anni. Entro il 2010 si prevede un ulteriore guadagno

di vita media i circa un decennio.

Le trasformazioni

nella struttura per età

Il fenomeno più evidente nell'evoluzione "qualitativa"

della popolazione marocchina è quella del relativo invecchiamento.

Attualmente l'età mediana è pari a 18 anni., ciò

significa che il 50% della popolazione non ha ancora compiuto il diciottesimo

anno di età. Nell'arco dei prossimi 40 anni tale valore dovrebbe

salire e superare i 32 anni.

La quota di anziani (65 anni e oltre) sul totale della popolazione

non supera attualmente il 4%. Il suo raddoppio è previsto entro

il 2027.

La forte riduzione nella quota di giovani e il parallelo (se pur più

lento) incremento nella quota degli anziani, si traducono in un progressivo

declino dell'indice di dipendenza o di carico sociale, che rapporta

l'ammontare di soggetti teoricamente "a carico" della società

(giovani e anziani) al numero di coloro potenzialmente in grado di

sostenerli.

Da questa netta riduzione (ogni persona a carico nel 1970 dipendeva

da un lavoratore, mentre a partire dal 2007 potrà contare sul

lavoro di due individui) emerge una chance di sviluppo per il Marocco.

La popolazione

in età lavorativa

La popolazione in età lavorativa - i cui limiti sono fissati

convenzionalmente ai 15 e ai 64 anni - tende ad aumentare il proprio

peso sul totale della popolazione.

La contrapposizione tra la consistenza dei flussi quinquennali di

ingresso nell'età lavorativa e quella dei flussi in uscita,

evidenzia, per almeno un paio di decenni, un'eccedenza dei primi sui

secondi dell'ordine di due-tre milioni di unità. In parallelo,

il tasso di ricambio della popolazione maschile in età lavorativa

si mantiene per un lungo periodo al di sotto del 20% per ogni 100

soggetti che fanno il loro ingresso nell'età lavorativa, ve

ne sono non più di 20 che raggiungono i limiti dell'età

pensionabile.

ALGERIA

Consistenza

della popolazione

Come per gli altri Paesi nordafricani, il secondo dopoguerra è

stato un periodo di fortissima espansione della popolazione algerina:

da poco meno di 9 milioni di abitanti nel 1950, si è passati

a circa 23 milioni e mezzo nel 1987, e le previsioni (nell'ipotesi

di una progressiva riduzione dei livelli di fecondità e di

saldo migratorio nullo) stimano per l'anno 2027 Una consistenza totale

pari a oltre 60 milioni di abitanti.

La rapida crescita della popolazione algerina fa registrare ritmi

particolarmente elevati anche rispetto agli altri paesi della sponda

Sud del Mediterraneo: il "peso" demografico dell'Algeria

era nel 1950 pari al 16,9% dei paesi arabi africani e al 4,1% rispetto

al complesso di tutti i paesi mediterranei. Nel 2000 si prevede che

tali valori diventino rispettivamente 19,3 e 7,8%.

La dinamica

del movimento naturale

Come si è visto, il tasso medio di incremento è stato

durante gli anni Ottanta e continuerà ad essere per almeno

un decennio superiore al 3%.

Nel 1987 sono nati in Algeria circa 800.000 bambini (un numero che

nessun Paese appartenente alla Comunità europea ha raggiunto

nello stesso anno). Per contro, i decessi sono stati pari a 161.000.

La differenza, pari a 639.000 individui, costituisce l'incremento

naturale annuo della popolazione algerina; durante gli anni Ottanta,

tale incremento non è mai stato inferiore alle 600.000 unità.

Come abbiamo già visto per il Marocco, un fattore determinante

della crescita demografica attuale, è localizzabile nel declino

della mortalità infantile, scesa verticalmente negli ultimi

anni.

Le trasformazioni

nella struttura per età

Il censimento della popolazione effettuato nel 1987 consente una lettura

approfondita dei tratti demografici algerini. L'aspetto che colpisce

di più rimane l'estrema giovinezza della popolazione: il 55%

dei cittadini algerini non ha 20 anni, mentre solo 6 persone su 100

superano la sessantina.

L'indice di dipendenza tende a ridursi man mano che le generazioni

consistenti nate negli anni Settanta ed Ottanta fanno il loro ingresso

nell'età lavorativa.

La popolazione

in età lavorativa

Come abbiamo già accennato per il Marocco, la futura straordinaria

concentrazione di popolazione in età lavorativa potrebbe costituire

una grande opportunità di sviluppo per i Paesi dell'area.

Certamente dal riuscito o mancato soddisfacimento delle aspettative

di lavoro di milioni di individui, dipendono la stabilità economica

e politica dei paesi interessati.

La contrapposizione tra la consistenza dei flussi annui in ingresso

nell'età lavorativa e quella dei flussi in uscita evidenzia

un'eccedenza dei primi sui secondi che giungerà a superare

nel prossimo secolo le 800.000 unità. Il rapporto tra soggetti

che faranno il loro ingresso nell'età lavorativa e soggetti

in uscita sarà 7 a I.

TUNISIA

Consistenza

della popolazione

La Repubblica di Tunisia è il più piccolo degli Stati

del Nord Africa: sul suo territorio vivevano nel 1950 circa 3 milioni

e mezzo di abitanti. Al censimento del 1984 (l'ultimo effettuato)

se ne sono contati il doppio. La dinamica demografica tunisina appare

meno esplosiva rispetto a quella registrata nei Paesi confinanti (Algeria

e Libia); di conseguenza, le proiezioni della popolazione prevedono

tassi annui di accrescimento più contenuti. La crescita relativamente

più lenta della popolazione tunisina si traduce in una perdita

di peso nell'ambito dei paesi nordafricani: dal 6,8% nel 1950 si passerà

al 5,4% all'inizio del nuovo secolo.

La dinamica

del movimento naturale

Sebbene il tasso di incremento naturale si mantenga al di sopra del

20 per mille, il deciso calo della natalità tunisina lascia

intuire un completamento del processo di transizione demografica in

tempi relativamente brevi.

Se escludiamo il Libano, la Tunisia è il Paese arabo in cui

si registra il minor numero di figli per donna: 4,4 nel 1987, mentre

nel 1970 erano 6. Un ruolo importante è stato svolto dall'accesso

generalizzato ai servizi di pianificazione familiare, praticamente

assenti nella maggior parte dei Paesi arabi.

Una seconda causa del rallentamento della fecondità è

costituito dall'abbandono della poligamia: solo 5 uomini sposati su

1.000 hanno più di una sposa in Tunisia, mentre la media araba

èpari a 56 per mille-, anche in questo caso bisogna riconoscere

alla popolazione tunisina un primato all'interno del mondo arabo.

Le trasformazioni

nella struttura per età

Come abbiamo visto, le differenze del comportamento socio-demografico

della popolazione tunisina sono notevoli rispetto al contesto arabo.

L'attuale struttura per età appare comunque squilibrata, e

dovranno passare ancora alcuni decenni prima che possa dirsi completata

la fase transizionale. L'età mediana è attualmente pari

a 20 anni. Salirà a 35 entro il primo trentennio del nuovo

secolo.

L'indice di dipendenza si aggira attualmente intorno al 74% ma è

destinato a scendere al 64% nel 1999 e sotto il 50% a partire dal

2008.

La popolazione

in età lavorativa

L'alto ritmo di crescita registrato negli anni Ottanta e Novanta,

si attenua progressivamente, pur senza esaurirsi: dalle 150.000 unità

annue si passa a 50-60.000.

Il rapporto tra flusso in uscita e flusso in entrata nell'età

lavorativa si aggira intorno a 4. Si noti che per la Tunisia la pressione

sul mercato del lavoro non avrà un'origine esclusivamente demografica,

ma sarà determinata anche dal processo di femminilizzazione

della forza lavoro attualmente in corso.

EGITTO

Consistenza

della popolazione

Oltre un quarto dell'intera popolazione araba risiede attualmente

in Egitto: nel 1950 la popolazione egiziana aveva già superato

i 20 milioni; al termine degli anni Settanta sono stati raggiunti

i 40 milioni e le nostre proiezioni segnalano come attorno al 2030,

anche ipotizzando una riduzione drastica dei tassi di fecondità,

l'Egitto sarà abitato da oltre 100 milioni di abitanti.

In termini relativi, nel 1950 la popolazione egiziana costituiva il

9,5% dell'intera popolazione dei paesi che si affacciano sul bacino

Mediterraneo. Mezzo secolo dopo, si prevede che il peso demografico

dell'Egitto sull'area sarà salito fino al 14,9%.

La dinamica

del movimento naturale

Durante gli anni Ottanta si sono avute in Egitto circa 1.600.000 nascite

all'anno, mentre i decessi si sono aggirati intorno al mezzo milione-,

il tasso medio annuo di incremento ha recentemente superato il trenta

per mille, valore che corrisponde al raddoppio della popolazione in

meno di 24 anni.

Questa accelerazione della crescita demografica va imputata al netto

calo della mortalità: all'inizio degli anni Cinquanta, un neonato

egiziano aveva una speranza di vita pari a circa 42 anni; uno su 5

non raggiungeva il primo compleanno. Oggi, la speranza di vita ha

raggiunto i 60 anni e la mortalità infantile colpisce un neonato

su 12; per il 2015 si stima che la speranza di vita salirà

fino a 70 anni, mentre la mortalità infantile declinerà

sino al 3,6%, un valore che rimane comunque estremamente elevato rispetto

ai livelli medi occidentali.

Le trasformazioni

nella struttura per età

Come per altri Paesi dell'area, l'età mediana egiziana è

piuttosto giovane: il 50% della popolazione ha meno di 20 anni ed

il 40% meno di 14. Per contro, il numero di anziani (sessantacinquenni

ed oltre) non supera il 4%.

L'indice di dipendenza o di carico sociale appare relativamente meno

alto rispetto alla media dei Paesi arabi.

La popolazione

in età lavorativa

La crescente immissione di leve giovanili particolarmente numerose

porterà la popolazione in età lavorativa a svilupparsi

più velocemente della popolazione totale, sino a comprendere

il 70% di quest'ultima.

La differenza tra i flussi annui in entrata e quelli in uscita dall'età

lavorativa, sarà durante i prossimi tre decenni pari a circa

un milione di Unità. Nel periodo in cui i 5 soggetti fanno

il loro ingresso nella fase della vita dedicata al lavoro, solamente

uno raggiunge i limiti dell'età pensionabile.

TURCHIA

Completiamo questa

breve serie di schede nazionali con la Turchia, Un Paese per alcuni

versi l'unico" nel contesto mediterraneo, diviso tra aspirazioni

occidentali (la Turchia è Stato membro di OCDE, Nato, Consiglio

d'Europa e ha presentato la domanda di ammissione alla Cee) e tradizioni

asiatiche, saldamente inserito nell'arca islamica ma, a differenza

degli altri Paesi musulmani della regione, non appartenente al mondo

arabo.

Consistenza

della popolazione

Come nei casi precedenti, l'intensità della crescita demografica

in Turchia si è mantenuta estremamente elevata a partire dal

secondo dopoguerra. Tra pochi decenni, la popolazione residente in

Turchia dividerà con la popolazione egiziana il primato di

popolazione più numerosa del bacino mediterraneo. Le proiezioni

si basano sull'ipotesi di prosecuzione delle tendenze riproduttive

in atto: dal 1950 ad oggi il numero medio di figli per donna è

sceso da oltre 6 a meno di 4; entro il 2020 si ipotizza un ulteriore

declino fino ad una media di 2,4 figli per donna.

La dinamica

del movimento naturale

Il tasso di natalità della popolazione turca si mantiene elevato

(circa 30 nati all'anno per 1.000 abitanti) mentre quello di mortalità

- anche a causa della struttura per età estremamente giovane

-si aggira intorno all'8 per mille; il tasso di accrescimento naturale

è quindi superiore al 2% annuo.

Ancora preoccupante è il livello della mortalità infantile:

nonostante i significativi progressi raggiunti nel campo dell'alimentazione

e della medicina, che hanno fatto dimenticare gli anni in cui un bambino

sii 4 non raggiungeva il primo anno di età, il tasso di mortalità

infantile è sceso sotto il 100 per mille solamente alla fine

degli anni Ottanta.

La speranza di vita alla nascita è di poco superiore ai 60

anni per entrambi i sessi.

Le trasformazioni

nella struttura per età

La Turchia presenta una popolazione strutturalmente giovane.

Le persone con un'età inferiore ai 15 anni costituiscono un

terzo dell'intera popolazione; per contro, la componente anziana è

piuttosto esigua: solo il 4% degli individui ha più di 65 anni.

I mutamenti previsti per i prossimi decenni modificheranno la struttura:

al 2025 si prevede che i giovani scenderanno sotto il 25% mentre gli

anziani supereranno il 9%. A seguito di queste trasformazioni, l'indice

di dipendenza (o di carico sociale) proseguirà la contrazione

iniziata durante gli anni Settanta.

La popolazione

in età lavorativa e forza lavoro

La popolazione in età lavorativa è cresciuta tra il

1950 e il 1985 da circa dodici milioni di individui a oltre ventinove

milioni; entro il 2025 è previsto un ulteriore raddoppio.

Di fronte a tali dati appare evidente l'enorme rilevanza che il fattore

demografico assume al fine di determinare sia l'offerta potenziale

di lavoro, sia le problematiche di equilibrio economico e sociale

che ad essa si ricollegano.

A differenza di quanto si registra sui mercati del lavoro dei Paesi

arabi (ai quali saranno dedicate le prossime pagine), il mercato del

lavoro turco è caratterizzato da una forte presenza femminile:

alla fine degli anni Ottanta oltre un terzo della forza lavoro era

costituita da donne; le previsioni stimano che tale quota debba salire

nei prossimi anni ed avvicinarsi al 40%.

Anche per questo motivo, appare estremamente elevato il numero di

posti di lavoro che il sistema economico turco dovrebbe creare per

garantire la stabilità dei tassi di disoccupazione di fronte

alla crescente immissione netta di forza lavoro: circa 5 milioni da

oggi alla fine del secolo (due dei quali destinati a giovani donne)

e 14 milioni nei successivi 25 anni.

MERCATO DEL LAVORO

E CAMBIAMENTO

SOCIALE NEL MONDO ARABO

L'evoluzione demografica

presente e prevista per i prossimi decenni nei Paesi arabi è

dunque straordinariamente dinamica. Inoltre i ritmi di crescita delle

popolazioni in età lavorative sono ancora più sostenuti

di quelle delle popolazioni globali. Quale potrà essere l'impatto

di tale pressione demografica sui mercati del lavoro?

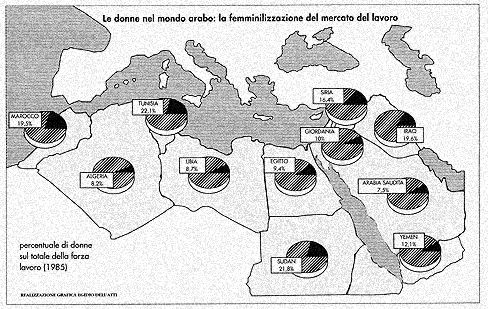

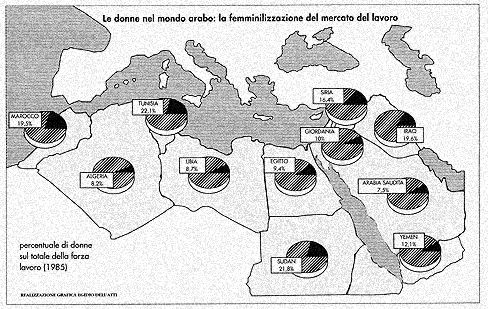

Nel 1985 la popolazione in età lavorativa nell'interno del

mondo arabo era costituita da circa 97 milioni di individui, il 70%

dei quali abitante in Stati nordafricani (i 5 Paesi mediterranei più

il Sudan).

Nello stesso anno la forza lavoro nei Paesi arabi era valutata intorno

ai 50,5 milioni; il tasso di attività globale (misurato sull'intera

popolazione in età lavorativa) era dunque pari al 52%, un valore

nettamente inferiore al 61% italiano. La ragione principale di questo

sensibile divario sta nel fatto che la presenza femminile sul mercato

del lavoro dei Paesi arabi è limitatissima.

I motivi della bassissima partecipazione delle donne arabe al lavoro

extra-domestico dipendono principalmente dalla netta divisione dei

ruoli tra i due sessi conforme ai principi della tradizione islamica

(non si tratta dunque di una caratteristica peculiare del mondo arabo

che, lo ricordiamo, rappresenta solamente un quinto del panorama islamico

mondiale): il privilegio del contatto con il mondo esterno (che si

attua dapprima grazie alla scuola e in seguito con la vita lavorativa)

è generalmente riservato all'uomo, mentre la vita della donna

si svolge entro i confini familiari.

Fino al 1960 ogni donna araba partoriva in media 7 o 8 figli; i tempi

di allattamento erano allora più lunghi di quelli attuali e

la speranza di vita non superava i 50 anni. Tutta l'esistenza di una

donna adulta era dunque dedicata allo svolgimento del ruolo materno.

Da venti anni a questa parte, tuttavia, si registrano importanti trasformazioni

nella società araba: tra i fattori di cambiamento più

rilevanti si segnala il generale innalzamento della scolarizzazione

femminile.

In tutti i paesi in via di sviluppo si registra un'ineguale partecipazione

scolastica per sesso: nel complesso dei PVS si registravano, all'inizio

degli anni settanta, 72 iscrizioni femminili alle scuole primarie

per ogni cento iscrizioni maschili. Negli stessi anni il rapporto

nei paesi arabi era di 56 per 100. La minor scolarizzazione femminile

nei paesi arabi è evidenziata dai tassi di analfabetismo.

In ogni Paese si registra per entrambi i sessi un netto miglioramento

dei livelli di istruzione; certo, il tasso di analfabetismo femminile

rimane ancora nettamente superiore a quello maschile; ma questo divario

è imputabile in primo luogo al fatto che i progressi della

scolarizzazione possono incidere solo marginalmente sull'analfabetismo

della popolazione adulta e anziana; va poi detto che alcuni punti

percentuali di differenza tra i due sessi nei livelli di istruzione

trovano una giustificazione nella struttura demografica: la popolazione

femminile, più longeva, è mediamente più anziana

di alcuni anni rispetto a quella maschile e, quindi, risente relativamente

meno del peso delle classi giovani più istruite.

La partecipazione scolastica femminile cresce, e questo fatto costituisce

una delle tendenze più rilevanti nelle società arabe

contemporanee.

infatti, anche se il maggiore accesso all'istruzione da parte di giovani

donne arabe non si traduce immediatamente in maggiore partecipazione

al mercato del lavoro, esso contribuisce a rimuovere una delle barriere

all'ingresso, quella dell'assenza di "sapere". Inoltre,

effetti immediati della maggiore scolarizzazione femminile investono

la sfera della fecondità: in primo luogo il prolungamento del

periodo dedicato all'istruzione ritarda il matrimonio e riduce dunque

la fase della vita destinata alla maternità; in secondo luogo

l'allungamento degli studi comporta un incremento notevole dei costi

sostenuti dalle famiglie per l'istruzione che potrebbe incidere sulla

decisione di mettere al mondo un numero elevato di figli; infine l'apertura

al mondo esterno data dalla scuola può offrire alla giovane

donna modelli di realizzazione personale alternativi a quello tradizionale

della maternità: la creazione di aspettative professionali

potrebbe anch'essa contribuire a limitare la fecondità.

A un maggiore livello di istruzione corrisponde dunque un minor numero

di figli e, di conseguenza, una maggiore disponibilità di tempo

da dedicare ad attività extra-domestiche. Quanto poi la maggiore

scolarizzazione delle donne arabe si traduca in una maggiore partecipazione

al mercato del lavoro non è facile prevedere: variabili imponderabili,

quali il ritmo e le traiettorie di sviluppo economico dei Paesi arabi

o il ritorno di sentimenti integralisti islamici, influiscono in maniera

diretta sulla praticabilità di attività extra-domestiche

da parte delle donne arabe.

Se tuttavia non interverranno elementi di freno e di disturbo alle

tendenze più recenti, ci si deve aspettare un forte aumento

della presenza delle donne all'interno della forza lavoro.

Sul versante maschile della forza lavoro nel corso degli anni Settanta

ed Ottanta si è osservata una contrazione piuttosto rapida

dei tassi di attività; le ipotesi assunte prevedono un rallentamento

del calo nel corso dei prossimi anni che porterà, a partire

dal nuovo secolo, ad una stabilizzazione della partecipazione.

Applicando alle proiezioni della popolazione in età lavorativa

i tassi di attività suddivisi per sesso e per età si

ottiene una stima dell'offerta di lavoro proveniente dai Paesi arabi.

Nell'arco di quattro decenni la forza lavoro araba crescerà

di oltre 103 milioni, il che significa che 103 milioni di individui

si presenteranno sul mercato del lavoro per reclamare un posto che

oggi non esiste. La creazione di un numero così ingente di

posti di lavoro rappresenta sicuramente una delle grandi sfide, dall'esito

incerto, per i sistemi economici dei Paesi arabi. Oltre il 60% dei

posti da creare sarà concentrato nei Paesi arabi del Nord Africa:

nel solo Egitto l'offerta di lavoro sta crescendo al ritmo di mezzo

milione di nuovi potenziali lavoratori all'anno.

Per meglio valutare lo sforzo che le economie dei quattro Paesi nordafricani

dovrebbero compiere (10 milioni di posti di lavoro entro la fine del

secolo), ricordiamo che la stessa espansione occupazionale ha richiesto,

per i dodici Paesi attualmente membri della Cee, circa 24 anni: dal

1965 al 1989 gli occupati nei Paesi Cee sono saliti da 122,6 a 132,6

milioni (su un totale di popolazione più che doppio rispetto

alla popolazione nordafricana).

La drammatica affidabilità delle previsioni che abbiamo presentato

trova una conferma nel fatto che le migliaia di persone che si affacceranno

sui mercati del lavoro arabi nei prossimi quindici anni sono già

nate. A rigor di logica, non si dovrebbe nemmeno parlare di previsioni,

ma di lettura orientata al futuro della situazione attuale.

Quando si parla di migrazioni che coinvolgono le popolazioni arabe,

viene spontaneo pensare ai flussi di individui che approdano nei Paesi

europei alla ricerca di un lavoro. Meno note sono altre dinamiche

migratorie che, dal punto di vista quantitativo, non sono meno rilevanti

di quelle dirette verso la sponda Nord del Mediterraneo: ci riferiamo

ai fenomeni di mobilità connessi all'urbanesimo e alle migrazioni

di lavoratori all'interno del mondo arabo.

Le motivazioni che spingono milioni di individui ad abbandonare, almeno

temporaneamente, la regione di origine affondano le proprie radici

nelle difficoltà incontrate dal mondo arabo sulla strada dello

sviluppo. Ma alle spiegazioni di tipo economico (ricerca di occupazione

e di maggiori redditi, abbandono di aree depresse) - che fanno della

mobilità stessa il sintomo più evidente del generale

disagio - si affiancano tuttavia e si combinano motivazioni di altra

matrice; va infatti ricordato come la religione islamica attribuisca

un elevato valore alla mobilità delle persone: dalla pratica

del pellegrinaggio alla diffusione della fede musulmana attraverso

le grandi migrazioni, la mobilità è da sempre intimamente

legata alla storia dell'Islam.

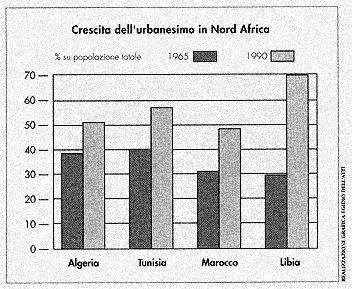

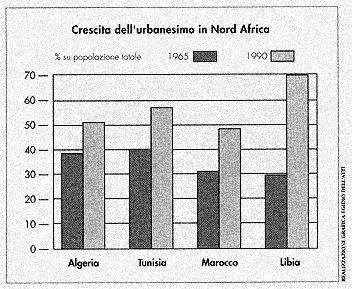

Urbanesimo

nei Paesi arabi

Abbiamo visto in precedenza come il tasso di crescita delle popolazioni

arabe sia stato, nel corso degli ultimi decenni, estremamente elevato;

ancora più alto, tuttavia, è stato il tasso di espansione

della popolazione urbana. In Marocco, ad esempio, si è registrato

un tasso superiore al 4,5% (che corrisponde al raddoppio della popolazione

urbana nel giro di sedici anni).

I problemi connessi all'urbanesimo sono noti: tutti i Paesi conoscono

o hanno conosciuto fasi storiche in cui si verifica una concentrazione

crescente della popolazione nelle aree urbane per effetto di flussi

migratori provenienti dalle campagne di persone che abbandonano l'attività

agricola per cercare lavoro nell'industria o nei servizi.

Nel caso dei Paesi arabi, tuttavia, si possono rilevare due "aggravanti"

che complicano il modello della crescita delle popolazioni urbane:

la fragilità dell'ambiente rurale di partenza e la velocità

alla quale si svolge il processo di urbanesimo. In primo luogo, l'abbandono

sistematico di alcune aree del territorio da parte di giovani uomini

(che mette in moto processi di femminilizzazione e di anzianizzazione

della popolazione locale) si traduce in un deterioramento fisico del

suolo. L'inaridimento di terre un tempo fertili costituisce una minaccia

costante per buona parte dei Paesi arabi: il rischio di desertificazione

è infatti estremamente elevato per l'entroterra maghrebino

e per vaste aree del Medio Oriente (il deserto avanza in tutti i Paesi

della penisola arabica, in Siria come nello Yemen); se si pensa che

la superficie coltivabile è pari al 3,2% dell'intero territorio

algerino, al 2,5% in Egitto e solamente allo 0,5% nell'immensa Arabia

Saudita, si capisce come l'erosione da parte del deserto possa suscitare

ben motivate preoccupazioni.

In secondo luogo, quando l'intensa mobilità interna si combina

con una rapida crescita demografica, l'ampliamento delle strutture

urbane (abitative, di trasporto, ecc.) per accogliere un numero così

elevato di nuovi abitanti, generalmente poco abbienti, avviene in

modo disordinato e si traduce sovente, come insegna l'esperienza latino-americana

e messicana, nello sviluppo di desolanti periferie (bidonvilles),

prive delle più elementari opere di urbanizzazione e che di

l'urbano" hanno solo l'elevata densità.

A titolo di esempio citiamo le previsioni delle Nazioni Unite relative

alla città del Cairo: nel 1950 non raggiungeva i 2 milioni

e mezzo di abitanti, alla fine del secolo supererà i 13 milioni.

L'esodo selvaggio verso la città non ha trovato, negli anni

recenti, un valido ammortizzatore nella crescita dell'economia e dell'occupazione.

Da possibile polo di sviluppo, la città nordafricana si scopre

invece fonte di dipendenza alimentare nei confronti dell'estero: su

ogni due calorie consumate dalla popolazione della riva del Sud del

Mediterraneo una è importata.

Non mancano, è vero, tentativi di potenziamento del settore

agro-alimentare per far fronte all'ingente domanda interna; ma questi

vengono ostacolati dall'esiguità della superficie disponibile.

L'ampliamento della superficie arabile grazie a grandi progetti di

irrigazione risulta estremamente costoso (e praticabile solo su scala

medio-grande), mentre la soluzione del disboscamento (il 3,4% della

superficie totale del Maghreb è coperta da boschi) può

provocare effetti a lungo termine controproducenti, in quanto priva

il suolo della sua più valida difesa contro l'inaridimento.

Un ulteriore grave vincolo allo sviluppo del settore agricolo nei

Paesi nordafricani è costituito dalla scarsità d'acqua.

La rapida urbanizzazione provoca un sensibile aumento della domanda

di acqua potabile. E' stato calcolato, ad esempio, che l'attuale consumo

di acqua potabile nell'intera Tunisia sarà in grado di soddisfare,

al 2000, le richieste della capitale.

Il soddisfacimento dei crescenti bisogni idrici dei cittadini (che

consumano, nel Nord Africa, 150 litri di acqua al giorno contro i

10 litri di un abitante delle campagne) rischia di ostacolare i programmi

di potenziamento dell'irrigazione sui quali si fondano le strategie

di rilancio dell'agricoltura.

A ciò si aggiunge il fatto che con la moltiplicazione delle

strutture turistiche (fenomeno che peraltro offre un canale irrinunciabile

di afflusso di valuta estera) si svilupperanno nuove e importanti

richieste di acqua potabile: un turista occidentale consuma in media

oltre 700 litri al giorno di acqua potabile.

Non va infine dimenticato l'impatto ambientale derivante dalla proliferazione

di periferie fatiscenti.

Migrazioni

interarabe

La povertà della terra e la carenza di opportunità occupazionali

hanno provocato da sempre importanti movimenti migratori a partire

dai Paesi arabi; all'inizio del secolo, nella fase di transizione

dall'egemonia ottomana a quella europea, circa 8 milioni di arabi

attraversarono l'Atlantico diretti prevalentemente in America Latina.

Al termine della seconda guerra mondiale si modificarono le destinazioni

scelte dai migranti arabi: un flusso consistente di lavoratori nordafricani

si diresse verso i Paesi industrializzati dell'Europa centro-settentrionale;

un secondo flusso, non meno importante, prese invece la direzione

dei Paesi del Golfo Persico che, con il boom petrolifero degli anni

Cinquanta, divennero forti importatori di manodopera.

Caratteristiche di tali Paesi erano le dimensioni estremamente ridotte

delle popolazioni locali: nel 1950 gli abitanti dei 7 Paesi esportatori

di petrolio (Arabia Saudita, Iraq, Oman, Qatar, Kuwait, Bahrain ed

Emirati Arabi Uniti) non raggiungevano i 10 milioni.

L'eccezionale richiesta di manodopera - derivante da un lato dall'elevata

domanda di greggio espressa dall'economia mondiale, dall'altro dal

boom delle costruzioni reso possibile dall'afflusso di enormi liquidità

- non poteva essere soddisfatta dalla popolazione autoctona (che non

solo era di dimensioni ridotte ma anche piuttosto benestante e poco

disposta a svolgere lavori faticosi o pericolosi; inoltre le note

barriere sociali hanno impedito un significativo maggiore coinvolgimento

della popolazione femminile nei processi produttivi) e, quindi, vennero

attirati lavoratori dall'estero.

Con la crisi petrolifera del 1973-1974, le opportunità lavorative

offerte dai sistemi economici più sviluppati subirono una sensibile

riduzione; i Paesi europei tradizionali importatori di manodopera

(in primo luogo Francia e Germania) inaugurarono politiche immigratorie

restrittive; per contro, il lavoro non venne certo a mancare nei Paesi

produttori di petrolio, ma anzi aumentarono le opportunità

di impiego: la presenza dei lavoratori stranieri nel Golfo assunse

quindi nel corso degli anni Settanta dimensioni ragguardevoli. Non

èfacile quantificare la presenza di manodopera straniera (araba

e non) nei Paesi produttori di petrolio: la condizione di clandestinità

è molto diffusa e i locali sistemi di rilevazione statistica

non consentono di disporre di dati di sicura affidabilità.

Una stima indica in oltre 5 milioni e mezzo i lavoratori stranieri

impiegati nell'anno 1985 nei Paesi del Golfo (escluso l'Iraq); se

a questi sommiamo il milione e mezzo di lavoratori stranieri presenti

in Iraq prima della guerra otteniamo una stima totale di 7 milioni

di lavoratori, rispetto ad una popolazione locale di circa 25 milioni.

1 lavoratori provenienti dai Paesi arabi poveri erano valutati all'inizio

degli anni Settanta pari al 77% della forza lavoro immigrata nei Paesi

del Golfo.

Recentemente la quota è scesa per effetto della crescente concorrenza

loro opposta da parte della manodopera asiatica (indiani e pakistani

in prevalenza, con minoranze di bangladeshi, coreani e indonesiani),

disposta a sopportare orari più gravosi (una media di 47 ore

alla settimana) in cambio di un salario inferiore (162 dinari kuwatiani

al mese contro i 224 ricevuti da palestinesi e giordani); non stupisce

quindi che la composizione etnica della forza lavoro immigrata sia

mutata a sfavore dei lavoratori arabi: dal 77% già citato dell'inizio

degli anni Settanta, la presenza di lavoratori arabi sul totale degli

immigrati è scesa al 57% nel decennio successivo.

Tra i Paesi arabi esportatori di manodopera spiccano la Giordania,

l'Egitto e la Siria. Oltre ai già citati Paesi produttori di

petrolio del golfo, un importante ruolo di attrazione di forza lavoro

viene esercitato dalla Libia, che ha richiamato consistenti flussi

di lavoratori dai Paesi confinanti (Tunisia, Egitto e Sudan) oltreché

dalla Turchia e dalla Giordania (prevalentemente palestinesi).

A differenza di quanto avviene in Europa, dove gli immigrati arabi

difficilmente sono riusciti ad occupare posizioni privilegiate nella

piramide occupazionale, nei Paesi produttori di petrolio la manodopera

araba immigrata è occupata a quasi tutti i livelli professionali,

dall'operaio generico fino alle posizioni medioalte di responsabilità

(direttori del personale, tecnici ad alta qualificazione). Solamente

i vertici dell'organizzazione (posizioni manageriali) vengono occupati

da persone provenienti dagli Stati Uniti e dall'Europa.

Non mancano i segni di disordine e di inefficienza: l'incapacità

dei sistemi locali di istruzione e di formazione di fornire alle economie

personale sufficientemente qualificato genera una situazione di cronica

carenza della forza lavoro dotata di un minimo di bagaglio professionale

e crea notevoli tensioni sul lato delle retribuzioni.

I produttori più ricchi attirano con salari elevati i lavoratori

dagli Stati poveri dell'area, i quali si trovano a loro volta a dover

richiamare forza lavoro dall'estero per colmare i vuoti creati. Così

la Giordania, la Cui forza lavoro era occupata nel 1975 per il 40%,

all'estero ha impiegato nel decennio successivo circa 130.000 immigrati

(prevalentemente egiziani) su una forza lavoro totale composta (la

circa 800.000 individui.

Negli ultimissimi anni l'atteggiamento dei governi arabi nei confronti

delle migrazioni di lavoratori è parzialmente mutato; i Paesi

importatori hanno rallentato la propria produzione di greggio e, soprattutto,

la riduzione del prezzo del petrolio sul mercato mondiale ha limitato

i profitti ed i nuovi investimenti; sono stati quindi imposti controlli

più rigidi all'ingresso di lavoratori stranieri ed i rinnovi

dei permessi di soggiorno e dei contratti di lavoro sono stati concessi

con sempre minore generosità. Per contro i Paesi esportatori,

un tempo nettamente favorevoli all'emigrazione, che riduceva la disoccupazione

e l'instabilità interna, sono sempre più consapevoli

dei rischi determinati da un'emigrazione selettiva, che impoverisce

la già fragile economia nazionale dei migliori elementi.

Ai citati motivi che lasciano supporre una futura contrazione dei

flussi migratori all'interno del mondo arabo (forte concorrenza dei

lavoratori asiatici e politiche immigratorie restrittive da parte

dei Paesi del Golfo) si sono aggiunte prepotentemente le tensioni

della recente crisi irakena e della guerra del Golfo, anche se è

ancora troppo presto per prevedere come i sistemi politici ed economici

arabi sapranno ricucire la ferita aperta.

L'interrogativo che scaturisce naturalmente dalle riflessioni precedenti

è il seguente: quali saranno gli effetti della progressiva

occlusione della maggior valvola di sicurezza per la pressione migratoria

dai Paesi arabi poveri?

Crediamo sia possibile azzardare due risposte: in primo luogo potrebbe

restringersi uno dei principali canali di redistribuzione della ricchezza

all'interno del mondo arabo.

I Paesi in difficoltà economiche, privi di risorse del sottosuolo,

vedranno probabilmente impoverirsi una delle voci attive della bilancia

dei pagamenti con l'estero, quella dell'ammontare globale delle rimesse

degli emigrati; i Paesi arabi più ricchi potrebbero quindi

contribuire in misura ancora inferiore di quanto non abbiano fatto

sinora allo sviluppo dei Paesi poveri.

In secondo luogo, si può ipotizzare una progressiva intensificazione

dei flussi diretti verso l'Europa occidentale, che rimane l'unica

destinazione alternativa offerta dalla mappa geoeconomica della regione.

I rischi per

l'Europa

L'Europa guarda perciò con una certa preoccupazione a questo

scenario e, consapevole del fatto che una strozzatura nello sviluppo

dell'area vicina costituisce una minaccia per i suoi stessi equilibri

sociali ed economici, si interroga sul ruolo che le compete.

Rispetto al recente passato, si è sensibilmente ridotta la

capacità di assorbimento di importanti flussi di immigrati

da parte dei mercati del lavoro europei: non lo dimostra tanto l'osservazione

dei tassi di disoccupazione (peraltro cresciuti, per i dodici Paesi

Cee, da un valore medio del 2,1% nel 1965 a valori prossimi al 10%

alla fine degli anni Ottanta) quanto Piuttosto l'analisi del tipo

di domanda espressa dal sistema produttivo, sempre più orientata

verso personale altamente istruito e qualificato.

Stiamo assistendo in questi anni, in Europa come nelle altre aree

a sviluppo avanzato, a una vera e propria rivoluzione occupazionale

trainata dal rapido mutamento tecnologico: un recente studio della

Commissione delle Comunità Europee sulle prospettive dell'occupazione

stima che entro il 2000 due impieghi su tre saranno direttamente interessati

dalle nuove tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni.

Anche se noi stentiamo ancora a rendercene conto perché siamo

protagonisti e non meri osservatori dei processi, la rivoluzione tecnologica

non soltanto ha modificato profondamente le regole di funzionamento

delle società europee, esaltando come mai prima il ruolo centrale

del sapere e delle risorse umane qualificate, ma nello stesso tempo

ha accentuato le distanze dell'Europa rispetto ad altre aree, segnatamente

rispetto ai Paesi in via di sviluppo dell'area mediterranea.

In questa prospettiva, le distanze con il mondo ex-comunista, pur

importanti, sono comunque minori e avranno probabilmente minori difficoltà

ad inserirsi nel mondo del lavoro comunitario gli immigrati provenienti

dai Paesi dell'Est europeo. I livelli di istruzione di questi ultimi

sembrano infatti meno distanti dalle richieste del sistema economico

di quanto non lo siano quello dei lavoratori africani ed asiatici.

La maggiore predisposizione di alcuni lavoratori dell'Europa centrale

a occupare alcuni nuovi posti che si verranno a creare nei Paesi della

Comunità costituisce un ulteriore elemento da tenere in considerazione

quando si propongono soluzioni ai problemi dell'arca mediterranea.

PROGETTARE LO

SVILUPPO

UN'ALTERNATIVA

ALLE MIGRAZIONI

L'Italia e l'Europa,

sistema politico e opinione pubblica sono stati colti di sorpresa

dalla modifica del modello migratorio, con nuovi flussi non più

richiesti ed auspicati dalle società di arrivo, ma invece indotti,

spinti dall'aggravarsi della situazione demografica, economica e talvolta

politica dei Paesi di partenza.

Forse inconsapevoli della distanza sempre più grande che a

livello demografico, economico e tecnologico ci separa dai Paesi in

via di sviluppo dell'Africa e dell'Asia mediterranea, noi europei

ci siamo trovati impreparati di fronte alla possibilità di

queste nuove e intense migrazioni provenienti soprattutto dai Paesi

arabi dell'Africa settentrionale.

Alla drammatica realtà di una crescente pressione migratoria

si è dunque aggiunta una seconda preoccupante realtà:

quella dell'impreparazione europea ad affrontarla. Non soltanto, si

badi, da parte dei Paesi, come l'Italia, che da poco conoscono il

fenomeno migratorio, stentano a gestirlo sul piano pratico e non ne

hanno ancora pienamente afferrato la complessità politico-culturale,

ma anche da parte di quei Paesi, come la Francia, che hanno ormai

una lunga consuetudine con il fenomeno, ma che, di fronte ai nuovi

termini del problema, sembrano oggi revocare in dubbio tutte le certezze

precedentemente acquisite.

Senza esagerare, si può dire che di fronte alle nuove migrazioni

e al modo di affrontarle l'Europa si trova oggi all'anno zero. Grande

il disorientamento culturale, poche le idee credibili, meno ancora

i progetti politici.

Lasciando per il momento da parte qualsiasi rigore prescrittivo, il

problema va analizzato su diversi piani: culturale, politico, tecnico-economico.

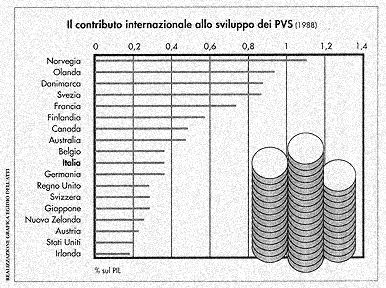

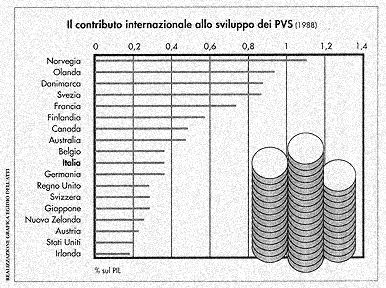

A. Dimensione

culturale.

Si tratta di acquisire una nuova consapevolezza del problema del sottosviluppo

e della povertà, restituendo credibilità alle politiche

di cooperazione allo sviluppo.

La polemica sulla inadeguatezza del contributo delle nazioni più

avanzate alla crescita di quelle più povere è nota,

e non serve insisterci, se non per ricordare che finché la

solidarietà internazionale vorrà fondarsi sul solo obbligo

morale continuerà ad andare purtroppo incontro, come provano

gli ultimi decenni, a delusioni ed insuccessi.

Poiché, tuttavia, la cooperazione internazionale allo sviluppo

resta per accordo unanime l'unica via percorribile per accorciare

le distanze fra Nord e Sud del mondo, allora vale forse la pena che

l'Occidente, e l'Europa in particolare, si interroghino per trovare,

accanto a quelle etiche, ragioni di convenienza per intervenire in

aiuto dei Paesi poveri.

Quegli importanti

trasferimenti di ricchezza (che potrebbero essere necessari anche

in misura superiore a quell'1% di cui spesso si è parlato)

che il loro senso morale non è riuscito in questi anni a fare,

forse potranno farli la paura e l'interesse. Perché questo

avvenga occorre tuttavia che la scelta dei governi sia condivisa dall'opinione

pubblica. E perché l'opinione pubblica dia il proprio consenso

occorre giustificare politiche che non possono essere indolori, facendo

comprendere la lungimiranza di interventi la cui messa in pratica

comporta per le nazioni europee un'importante serie di rinunce e di

sacrifici con dei ritorni non immediatamente visibili. In altre parole,

i sacrifici di oggi devono essere valutati alla luce della convenienza

di evitare i costi che domani l'Europa rischia di dover sopportare.

Da questo punto di vista, vanno preventivati in primo luogo gli effetti

di una massiccia e incontrollabile immigrazione che, data la relativa

impermeabilità occupazionale europea, si tradurrebbero in tensioni

sociali di dimensioni non prevedibili e in costi a carico dei sistemi

di sanità, assistenza e previdenza sociale. La prospettiva

di un esodo di proporzioni gigantesche verso le città europee

(di gran lunga superiore numericamente agli 8-10 milioni di immigrati

che già oggi vivono nella Comunità, con tutte le note

difficoltà) è certo tale da incutere timori. Ma non

è l'unico rischio. Si affacciano, inoltre, dietro l'angolo

nuovi pericoli per la sicurezza dell'intera arca collegati all'instabilità

sociale e politica di alcuni Paesi (tanto a Sud quanto a Est). Ancora

vi è seriamente da temere il disastroso impatto ambientale

determinato dai processi di urbanizzazione selvaggia, che fenomeni

di mobilità accelerata e non razionalmente gestita inevitabilmente

comportano.

Sebbene non si possa dare un quadro esauriente dei rischi futuri derivanti

dalla pressione demografica ed economica dei Paesi poveri dell'area

mediterranea, i pochi esempi fatti dovrebbero già essere sufficienti

per convincere che esistono, al di là delle buone intenzioni

e degli obblighi di solidarietà, oggettivi interessi dell'Europa

ad impegnarsi con maggiore energia e sensibilità sul problema

dello sviluppo globale dell'area. Ci si riferisce, in primo luogo,

alla possibilità di realizzare con i Paesi nordafricani accordi

finalizzati ad interrompere i flussi migratori verso la Comunità,

in cambio appunto di un generoso sforzo in materia di cooperazione

allo sviluppo.

In questo campo occorre abituarsi a ragionare su orizzonti più

estesi, non solo sotto il profilo geografico ma anche temporalmente

utilizzando gli strumenti previsti maggiormente affidabili per speculazioni

di lunga gittata; occorre imparare a valutare gli effetti che si avranno

tra decenni a seguito delle azioni intraprese (o non intraprese) oggi;

preparare infine con debito anticipo quegli interventi che sappiano

ridimensionare le tensioni future.

Solo in questa ottica allargata sarà possibile individuare

le contropartite negoziabili intorno alle quali instaurare un accordo

internazionale, non più costruito intorno all'immagine romantica

delle società ricche che aiutano quelle più povere in

nome di una ipotetica solidarietà internazionale, ma incentrato

sulla più concreta consapevolezza del fatto che i contributi

allo sviluppo sono il prezzo da pagare per contenere le esternalità

negative indotte dalla straordinaria crescita demografica dei Paesi

mediterranei in via di sviluppo. Si tratta quindi di raggiungere una

nuova frontiera culturale, in cui l'aiuto allo sviluppo diventi un

elemento centrale, non marginale delle strategie politiche dei Paesi

comunitari, consapevolmente scelto anche a tutela degli interessi

europei.

B. Dimensione

politica.

L'impreparazione culturale ha conseguenze immediate sulla dimensione

politica: e infatti non esiste oggi alcun progetto credibile in tema

di rinnovamento dei rapporti con i PVS. Nell'area mediterranea qualcuno

parla di passare dall'assistenza allo sviluppo comune (fra sponda

Nord e sponda Sud): prospettiva condivisibile, ma per ora prospettiva

più culturale che politica, perché non ancora suffragata

da linee politiche precise. Anche qui siamo all'anno zero e il disorientamento

prevale. Bisogna osservare che la progettualità e l'attività

delle forze politiche e di governo europee è stata molto più

pronta a rispondere all'improvvisa novità ed emergenza del

collasso del sistema comunista, piuttosto che a reagire a un problema

ben conosciuto e a una crisi da tempo annunciata come quella dei Paesi

in via di sviluppo.

La prima richiesta da fare alle forze politiche e di governo è

allora che senza togliere spazio ai problemi dell'Europa centrale

e orientale, si cerchi uno spazio di progettualità per i problemi

dei PVS, uno spazio adeguato al dramma che essi vivono e ai problemi

gravissimi e drammatici che pongono e si apprestano a porre ai Paesi

europei occidentali. Ridata la necessaria priorità al problema

generale dei PVS, occorre procedere per linee politiche e, a questo

proposito, la Fondazione Agnelli, senza alcuna pretesa di essere già

alla conclusione di un lavoro appena iniziato, invita a riflettere

su alcune questioni cruciali, riservandosi di compiere futuri interventi

più puntuali e più argomentati.

1) Le grandi differenze fra i Paesi in via di sviluppo richiedono

che anche il problema dell'intervento in favore del loro sviluppo

sia disaggregato e differenziato. Se esiste infatti una dimensione

globale e mondiale del problema, al cui interno si colloca ad esempio

la questione del pagamento degli interessi del debito contratto dai

PVS, vi è una dimensione molto importante di accordo regionale,

che può in effetti riguardare anche l'arca mediterranea.

2) In questo senso, pur nel quadro di una strategia mondiale e nel

proseguimento dell'attenzione verso aree storicamente significative

per ciascun Paese (per l'Italia i Paesi sudamericani a causa del forte

insediamento di popolazione di origine italiana), non vi è

dubbio che vi sia un'oggettiva convergenza di interessi dei Paesi

comunitari a indirizzare i propri sforzi verso i Paesi arabi dell'Africa

settentrionale. Da qui la possibilità di dare un peso più

rilevante a questi Paesi, attraverso forme di cooperazione mirata,

sperimentando nel bacino mediterraneo la fattibilità della

partnership per lo sviluppo.

3) Una partnership per lo sviluppo del Mediterraneo postula, probabilmente,

formule, anche istituzionali, di cooperazione-multinazionale, interaraba

e euroaraba. Non vi è infatti dubbio che gli sforzi dei Paesi

europei potrebbero utilmente affiancarsi interventi e sacrifici anche

da parte dei Paesi arabi produttori di petrolio, tradizionalmente

poco propensi alla prodigalità nei confronti dei Paesi nordafricani

e invece più generosi con Siria, Giordania e Yemen.

A supporto dell'ipotesi che i Paesi arabi ricchi possono fare di più

per i loro vicini meno fortunati, ecco alcuni dati: gli aiuti pubblici

allo sviluppo sono stati, negli anni 1987-1988, pari al 3,1% del PIL

in Marocco, dello 0,3% in Algeria, del 3,4% in Tunisia e del 4,9%

in Egitto. Tuttavia, solo nel caso algerino la quota di aiuto proveniente

da altri Paesi arabi ha superato il 10%.

L'Europa comunitaria ha giocato con successo, in quarant'anni di vita,

la carta dell'ingegneria costituzionale: questa esperienza può

essere di stimolo per la cooperazione interaraba e, spogliata di ogni

significato politico e ridotta rigidamente alla dimensione economica,

anche per la cooperazione euroaraba.

4) Una maggiore chiarezza e incisività delle scelte politiche

comunitarie ènecessaria per regolare la dimensione degli scambi

internazionali. E' quest'ultima infatti probabilmente la dimensione

maggiormente conflittuale, entro la quale si confrontano gli interessi

dei produttori dei Paesi a sviluppo avanzato e quelli dei produttori

dei PVS.

La rimozione delle strozzature protezionistiche allo sbocco sui mercati

internazionali più solidi sembra essere una delle condizioni

per la crescita delle produzioni nei Paesi arretrati. Una generosa

opera di finanziamento (trasferimento di risorse) che non si accompagni

a una parziale rinuncia di garanzie degli interessi dei produttori

nazionali rischia di non recare gli effetti espansivi desiderati.

Le speranze di un effettivo sviluppo da parte di aree ancora arretrate

dipendono quindi dalla delicatissima operazione di composizione degli

interessi in gioco, che potrà compiersi solo ricercando un

equilibrato rispetto delle diverse posizioni. Occorre creare, in altre

parole, all'interno della Comunità i presupposti per il successo

degli interventi nei Paesi arabi: non si possono compiere interventi

nell'agricoltura maghrebina, usando risorse dei contribuenti europei,

e nello stesso tempo avere una politica agricola che penalizzi gli

esiti di quegli interventi: sarebbe tra l'altro un pessimo affare

anche per il contribuente europeo.

E' solo un esempio: procedendo nell'industrializzazione, questi esempi

dovrebbero moltiplicarsi. Gestire questi conflitti senza ricorso a

misure protezionistiche presuppone una grande maturità della

coscienza europea e può considerarsi un altro aspetto della

nuova frontiera culturale.

C. La dimensione

tecnico-economica.

All'interno di un quadro di riferimento complessivo che può

essere definito attraverso adeguati strumenti politici e culturali,

ad alcuni dei quali si è accennato nelle pagine precedenti,

la concreta articolazione dei progetti di cooperazione fra l'Europa

comunitaria ed i Paesi del Nord Africa deve muoversi a livello tecnico

ed economico secondo alcune direttrici fondamentali, tutte orientate

al medesimo obiettivo: offrire aiuti mirati che non siano di semplice

sollievo immediato alle disastrose condizioni economiche attuali,

ma realizzino con solidità nel tempo tutti i principali fattori

per uno sviluppo autonomo.

Certo, nella maggior parte dei Paesi arabi della sponda mediterranea

vi è la necessità di rafforzare la struttura economica,

puntando sulla creazione di un'attiva rete di piccole e medie imprese

e su un efficiente sistema cooperativo, all'interno dei quali ricavare

spazi occupazionali adeguati. Altrettanto importanti sono le infrastrutture

di trasporto e di comunicazione, per non parlare delle reti di distribuzioni

commerciali.

Ma forse si tratta di partire da qualcosa che è ancora più

importante e preliminare. Infatti, non vi è aiuto economico

o finanziario europeo che possa essere davvero efficace e risolutivo,

se prima non si creano le condizioni per riceverlo ed utilizzarlo

positivamente.

A monte di tutto si impone dunque l'esigenza di formare una cultura

favorevole al mutamento e, cioè, risorse umane qualificate

in grado di gestire un progetto di cooperazione di ampio respiro.

Non ci si riferisce soltanto alla creazione del personale tecnico

e del management della struttura produttiva, ma anche alla costruzione

di una burocrazia e di un'organizzazione dello Stato adeguate alla

modernità.

Prima di tutto, occorre allora creare un efficace sistema di formazione

che permetta di dotare la maggioranza degli individui di quel bagaglio

di conoscenze di base (matematica, lingue straniere) sul quale sia

possibile innestare specifiche conoscenze professionali e competenze

gestionali. Gli aiuti orientati alla diffusione e alla valorizzazione

della "risorsa sapere" hanno dunque un carattere davvero

prioritario, e in questa direzione l'Europa può e deve offrire

molto in termini di formazione e di strumenti didattici tecnologicamente

avanzati. Accanto alla crescita di risorse umane qualificate, le chances

future di decollo delle produzioni dei Paesi arretrati per una crescita

economica dipendono dai trasferimenti di tecnologie.

Ma forse ancora di più del mero trasferimento, la questione

veramente delicata resta quella della gestione delle tecnologie: in

quali processi produttivi esse vengano applicate, come esse vengano

impiegate e aggiornate nel tempo, quale incremento di efficienza derivi

dalla loro adozione.

Il discorso è naturalmente appena aperto e, come si è

già detto più volte, nessuno può avere ricette

semplici per problemi di così grande complessità. Tuttavia,

è possibile e realistico pensare che l'arca mediterranea possa

davvero costituire un banco di prova per l'avvio di una nuova stagione

nei rapporti politici ed economici tra i Paesi a sviluppo avanzato

e i PVS.

La realizzazione di un serio patto di cooperazione allo sviluppo fra

i Paesi europei e quelli dell'Africa Settentrionale può infatti

portare grandi benefici per entrambi i contraenti. Per i Paesi africani

si tratta, come si è detto, di un'occasione per rafforzare

tutti i principali fattori dello sviluppo (risorse umane e tecnologiche,

investimenti, migliori prospettive di competitività). Per i

Paesi europei si apre la possibilità di legittimamente richiedere

ed ottenere dai propri interlocutori le garanzie di misure efficaci

per arrestare all'origine i flussi migratori.

Transizione

demografica

Dieci miliardi...

un solo pianeta

L'osservazione

dell'evoluzione delle popolazioni degli ultimi due secoli ha portato

all'elaborazione della cosiddetta "teoria della transizione demografica";

secondo tale teoria, il processo di modernizzazione di ogni popolazione,

parallelo al percorso economico dell'industrializzazione, avviene

seguendo una successione di fasi storiche.

In sintesi, si possono localizzare quattro fasi distinte:

1) fase pre-transizionale, con tassi di mortalità e natalità

entrambi elevati; la popolazione si mantiene stabile o cresce leggermente;

2) prima parte della transizione propriamente detta, con declino dei

tassi di mortalità e natalità che rimane a livelli elevati;

la popolazione inizia a crescere rapidamente;

3) seconda parte della transizione p.d., in cui al declino della mortalità

si affianca il declino della fecondità; la popolazione è

sempre in espansione, ma a ritmi meno elevati;

4) fase post-transizionale, in cui i tassi di mortalità e di

natalità hanno ormai raggiunto livelli molto bassi; la popolazione

si assesta ad un nuovo livello di equilibrio.

Per l'Inghilterra ed i Paesi scandinavi, la dato di inizio della transizione

può essere collocata alla fine del XVIII secolo, mentre l'uscito

dalla transizione avviene nel secondo dopoguerra: l'intero processo

è durato circa un secolo e mezzo. In Italia il declino della

mortalità divento significativo solamente verso la fine del

secolo scorso; nonostante il rito iniziale rispetto ai Paesi dell'Europa

settentrionale, la transizione italiano si è completata con

gli anni Sessanta, con una durata totale di circa ottanta anni.

Il caso spagnolo è in tutto simile a quello italiano, con l'unica

differenza rappresentata da un rallentamento del declina della natalità

durante l'epoca di Franco, seguito da un'accelerazione a partire dalla

fine del regime franchista.

Pur con importanti differenze, il processo di transizione si è

ormai completato in tutti i Paesi a sviluppo avanzato. Nella maggior

parte dei Paesi in via di sviluppo, al contrario, il processo è

attualmente in atto. Una significativa differenza tra il modello transizionale

europeo e quello di molti PVS (tra i quali i Paesi arabi) consiste

nella diversa intensità di crescita delle popolazioni nelle

fasi centrali della transizione: il tasso di incremento naturale (dato

dalla differenza dei tassi di natalità e di mortalità)

più elevato registrato durante i primi anni dei secolo in Germania,

Belgio, Cecoslovacchia o durante gli anni Venti in Italia, Spagna

e Grecia (cioè nei periodi di massima crescita naturale) è

stato inferiore ad 1,5%, un valore che porta ad un raddoppio della

popolazione in circa 47 anni. In Messico (casi come in Brasile e in

altri Paesi dell'America Latina), dove la transizione è iniziata

verso il 1920, il tasso di incremento naturale durante gli anni Sessanta

è stato pari a 3,4%: in presenza di un così elevato

divario tra i valori di natalità e di mortalità. il

raddoppio della popolazione avviene in soli 20 anni!

Attualmente il declino della natalità nei Paesi dell'America

Latina lascia supporre un completamento del processo transizionale

entro il primo decennio del nuovo secolo. Meno facile prevedere un

termine per l'espansione demografica dei mondo arabo. La transizione

in quei Paesi si è avviato in tempi relativamente più

recenti: la lotta contro l'elevata mortalità ha infatti dato

i primi risultati solamente a partire dalla seconda metà degli

anni Quaranta. Una meccanica trasposizione al sistema demografico

arabo dei tempi transizionali misurati per le popolazioni dei Paesi

sviluppati (da 70 a 150 anni) - pur con tutti i limiti che una tale

operazione comporta - permette di ipotizzare la fine della transizione

araba tra il 2015 ed il 2090. Il XXII secolo potrebbe dunque aprirsi

con una stabilizzazione della popolazione mondiale attorno ai 10 miliardi

di abitanti.

Islam in Europa

Diversi ma

integrati

Gli immigrati

islamici in Europa sono oggi circa dieci milioni e la loro presenza

può considerarsi stabile e definitiva. L'Ipotesi di un Islam

europeo è dunque concreto. Come sarà? Sopra diventare

un Islam moderato e modernizzato? O sarò piuttosto un Islam

fondamentalista, gelosamente attaccato agli aspetti più radicali

della sua ortodossia? Sono interrogativi legittimi ed attuali, perché

già oggi l'islam rappresenta in Europa un nuovo importante

polo ideologico e religioso. Ed è bene che lo diventino anche

per l'Italia, in considerazione dei fatto che anche da noi la grande

maggioranza degli immigrati extracomunitari è islamica.

Esiste naturalmente una profonda relazione fra l'evoluzione dell'Islam

europeo e le strategie di integrazione degli immigrati. Un'analisi

delle esperienze dei principali Paesi europei mette in evidenza due

principali modelli d'integrazione: l'integrazione individuale e l'integrazione

comunitaria (la strategia adottata in Germania non può definirsi

di integrazione, poiché l'immigrato è sempre gastarbeiter,

lavoratore ospite che prima o poi deve andarsene).

L'integrazione individuale postula la laicità e l'indivisibilità

dello Stato e richiede l'accettazione di alcuni valori comuni a tutta

la società. Entro questo ambito, ciascun immigrato adotta strategie

personali di inserimento e definisce autonomamente i limiti della

propria appartenenza alla comunità etnica e culturale d'origine.

Ciò significa, nel caso dell'Islam, che il singolo individuo

può scegliere di continuare a seguire le leggi coraniche come

fatto privato o, comunque, non in opposizione alle norme della convivenza

sociale.

Radicalmente diversa è l'integrazione (o meglio l'inserzione)

comunitaria. In questo caso, la comunità immigrato vuole essere

messo nelle condizioni di preservare in toto la propria identità

etnica e culturale, mantenendone tradizioni ed usi. A questo fine

può richiedere uno speciale regime giuridico che riconosca

il suo statuto di minoranza etnica, tuteli la sua diversità

ed esiga dallo Stato politiche sociali conseguenti. L'estensione dei

diritti speciali per la comunità immigrata, vere e proprie

eccezioni alle regole sociali generali, può variare molto e

spaziare dai casi più marginali e curiosi (come l'esenzione,

in vigore in Gran Bretagna dal 1976, dall'obbligo del casco della

moto per i Sikh: non sta sopra il turbante rituale) fino a toccare

le strutture fondanti della convivenza. Ed è qui che la differenza

degli universi culturali si trasforma in complessi problemi sociali

e giuridici dei tutto nuovi per l'Occidente. Si pensi solo alle radicali,

incompatibili differenze che separano dalla nostra la concezione islamica

del diritto familiare (poligamia, rifiuto della parità dei

sessi) o quella dei rapporto fra religione e Stato.

Oggi in Europa la discussione sui due modelli è quanto mai

viva e riflette le difficoltà che i principali Paesi, Francia

e Gran Bretagna soprattutto, incontrano con le popolazioni immigrate.

La Francia da anni ha adottato consapevolmente il modello di integrazione

individuale, che però attraversa oggi una crisi profonda, alimentata

in particolare dalle pressioni della comunità islamica a favore

dei modello alternativo, l'inserzione comunitaria. In Gran Bretagna

sono state compiute scelte diverse e si è perseguito una forma

di integrazione che aveva molte caratteristiche dell'inserzione comunitaria,

ma non prevedeva il riconoscimento dello statuto di minoranza etnica

e l'istituzione di un vero regime giuridico particolare. Oggi le pressioni

delle comunità immigrate per conseguire anche questi ultimi

obiettivi stanno creando oltremanica tensioni sociali e discussioni

politiche.

In sostanza, le maggiori esperienze europee segnalano un accentuarsi

delle tensioni nel momento in cui aumento la pressione delle popolazioni

immigrate per Forme d'integrazione comunitaria. E' del resto comprensibile

che proprio questa strategia incontri grande Favore presso le popolazioni

e le comunità islamiche, anche Fra quelle insediate da più

lungo tempo. L'inserzione comunitaria è in effetti funzionale

all'obiettivo di rivendicare e conservare l'identità culturale

e religiosa, aspirazione connaturata alla storia di ogni popolo che

abbia conosciuto l'emigrazione. D'altra parte, è proprio sulla

legittimità e sull'estensione dei diritti speciali connessi

a questa forma di inserimento che nascono le perplessità dell'opinione

pubblica e delle forze politiche europee.

Non è irragionevole pensare che anche in Italia l'integrazione

individuale e l'inserzione comunitaria si presentino come le due possibili

alternative d'inserimento.

Bisogna dunque incominciare a chiedersi da che cosa dipende la scelta

dell'una o dell'altra. Intanto, bisogna ammettere che gran parte della

questione è nelle mani delle popolazioni immigrate. Come sarà

l'Islam in Europa dipende dagli immigrati islamici. Questo non significa

che l'Italia e l'Europa non abbiano voce in capitolo. Vi sono anche

altri Fattori in gioco e, Fra questi, il numero degli immigrati, che

senza essere condizione sufficiente può Fare la differenza.

In altri termini, finché il numero di immigrati rimane contenuto

in termini ragionevoli, è possibile discutere e contrattare

le possibili strategie di integrazione. Mantenere, cioè, la

presenza immigrata entro le dimensioni attuali permette di pensare

a strategie di integrazione individuale forse più adatte a

comporre le tensioni economiche, sociali e culturali che inevitabilmente

sorgono. E questo, nel lungo periodo, potrebbe incoraggiare (più

di un'ipotesi, è una speranza) un'evoluzione in senso moderato

e moderno dell'Islam europeo.

Se invece il numero degli immigrati dovesse raddoppiare o triplicare,

aumenterebbero le pressioni per una soluzione comunitaria all'integrazione.