Dimentichiamoci

le cifre, questi assillanti 130, 140 o 150 mila miliardi di fabbisogno

che incombono tutti i giorni sul ministero del Tesoro e che di certo

contribuiscono al suo aspetto sempre più invecchiato ed affranto.

Dimentichiamoci la necessità di dover ricorrere quasi ogni

settimana ai mercati finanziari, rigirando oltre mezzo milione di

miliardi di titoli all'anno per sopperire alle esigenze fameliche

del settore pubblico. Prendiamo invece il problema un po' più

alla lontana e, se sì vuole, con un po' di serenità:

apparirà chiara la necessità di incidere sulla struttura

dei conti pubblici, mentre finora ci si occupa del giorno per giorno

(o, al massimo, dell'anno per anno).

Come si fa a incidere sulla struttura? La risposta forse non sarà

così usuale: occorre modificare alcune norme di base della

finanza pubblica. Il problema da ragionieristico diventa costituzionale

e si inserisce a buon diritto nell'ambito di quelle riforme che tutti

invocano ma che non si fanno. Esponiamo una serie di proposte "eretiche",

ben sapendo che senza eresie il mondo non può camminare.

La prima eresia è veramente grossa e riguarda il lato delle

entrate. Secondo noi, occorre riformare in maniera radicale il sistema

di accertamento, riducendo le amplissime garanzie istituzionali di

cui i cittadini godono.

La logica che sovrintese all'introduzione dell'Irpef e alla riforma

fiscale di vent'anni fa fu infatti un enorme passo avanti sul cammino

della libertà, ma di queste libertà i cittadini non

si sono dimostrati all'altezza. Agli uffici delle imposte veniva tolto

quasi ogni grado di discrezionalità: sorteggiare gli accertamenti

significa cercar funghi in un bosco con gli occhi bendati. Tutto ciò

portò anche a una grande caduta di potere e di prestigio degli

uffici e al cronico malcontento dei loro addetti, i quali fuggono

dalle sedi più complicate (che sono poi le grandi città,

dove, tra l'altro, la vita costa cara e le abitazioni non si trovano)

per rifugiarsi nelle più tranquille sedi di provincia. I cittadini

hanno quindi vissuto vent'anni liberi da tassazioni induttive e da

indagini mirate e potenzialmente persecutorie. Non ne hanno fatto,

però, buon uso: la paura di essere scoperti in caso di evasione

si è ridotta a poca cosa e l'evasione stessa è probabilmente

molto aumentata, nella quasi certezza dell'impunità.

Il rimedio è semplice. Occorre restituire agli uffici fiscali

un po' dell'autonomia che avevano prima, cercando di evitare in più

possibile quel tanto di vessatorio che tale autonomia comportava.

Come in quel passato ormai lontano, l'ufficio fiscale dovrebbe poter

accertare chi vuole; dovrebbe poter decidere quale contribuente sarà

oggetto delle sue attenzioni. A differenza di quel passato e a garanzia,

almeno parziale, del carattere non persecutorio dell'azione dell'ufficio,

l'ufficio stesso dovrebbe rispettare certe procedure nell'accertamento,

aventi carattere generale, ed essere impegnato a ottenere certi risultati,

pubblicamente noti, in termini di redditi recuperati a tassazione;

da questi risultati dovrebbero dipendere parte della retribuzione

e della carriera dei funzionari.

In altri termini, in quest'ipotesi, il capo dell'ufficio potrà

stabilire a sua discrezione (resta da vedere se totale o parziale)

di accertare i redditi di determinate categorie (e in taluni casi,

su documenti indizi, del singolo contribuente) a livello locale, per

esempio dei notai o dei commercianti di pellicce. Se però l'accertamento

risulterà sbagliato (secondo il successivo giudizio di una

commissione tributaria) i funzionari "persecutori" saranno

personalmente penalizzati. E lo saranno anche se non raggiungeranno

un target prestabilito di imposte recuperate, mentre saranno premiati

con aumenti di stipendio o avanzamenti in carriera se il target sarà

superato.

Siamo consapevoli che in questo modo si perde una garanzia per il

cittadino, rappresentata dalla larga impersonalità con la quale

il fisco ora procede. Si possono però fare tre obiezioni: la

prima, alla quale si è già accennato sopra, è

che i cittadini, e in particolare certe categorie, con una evasione

sfacciata e crescente, questa garanzia non se la sono meritata. Va

poi considerato, ed è questa la seconda obiezione, che se non

si procedesse in questo modo, un prolungato deficit dell'amministrazione

pubblica condurrebbe alla perdita di ben altre libertà; infine,

si consideri che nell'ipotesi proposta non si restituirebbe discrezionalità

agli enti locali, dai quali provenivano in passato gli abusi più

odiosi.

Alla riforma dell'accertamento andrebbe unita la riforma delle sanzioni,

oggi così tremende da essere poco applicate, come quelle previste

dalle grida manzoniane di buona memoria. Ciò che oggi succede

è ben noto: il funzionario scopre infrazioni gravissime, spesso

di tipo formale (per esempio, il codice fiscale errato su tutte le

fatture emesse) e calcola la multa dovuta, che è in genere

elevatissima, tale da forzare l'azienda a chiudere. A questo punto,

ecco i pianti dell'evasore, e sovente il funzionario si lascia commuovere,

suggerisce le rettifiche formali possibili e limita l'accertamento

a infrazioni marginali.

Occorrerebbe poi reintrodurre il principio antico secondo cui, fino

a un certo limite (diciamo il dieci per cento), la differenza tra

reddito dichiarato non dà luogo a sanzioni ma solo al recupero

di imposta. Sull'evasione successiva, però, non si farebbe

alcuno sconto, o comunque uno sconto inferiore all'attuale; e le sanzioni

dovrebbero essere realistiche invece che demagogicamente terroristiche.

Di pari passo alla riforma delle sanzioni, occorrerebbe procedere

alla riforma del contenzioso, semplificando i gradi del giudizio,

collegando le commissioni provinciali via computer, in modo che si

possano conoscere le motivazioni di decisioni sui casi simili, ed

emanando direttive a livello nazionale sul casi più controversi

(per esempio: l'annoso problema del trattamento fiscale dei rimborsi

spese ai professionisti).

Infine, i condoni: in un certo senso, si può dire che occorrerebbe

farli senza dirlo. Con l'obiettivo di massimizzare il recupero d'imposta,

un ufficio autonomo nei suoi accertamenti si concentrerà naturalmente

sugli anni più vicini, i cui redditi sono generalmente più

elevati e per i quali è più facile contestare la mancanza

di congruità delle dichiarazioni. Ciò potrà essere

incoraggiato da una direttiva ministeriale che consigli di iniziare

dall'ultimo anno risalendo all'indietro, mentre oggi avviene spessissimo

il contrario: il fisco si concentra su anni lontani per paura di "perderli".

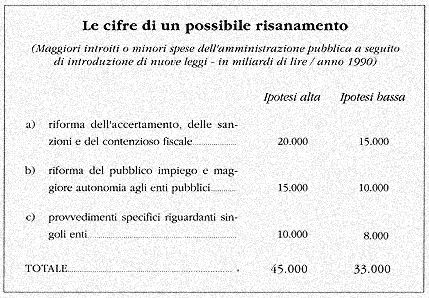

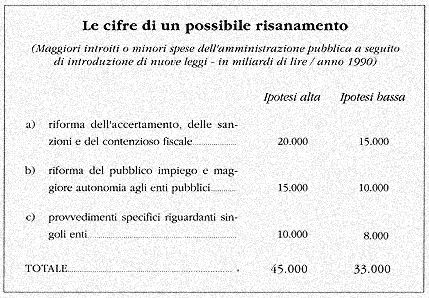

Quanto si recupererebbe con tutte queste misure? Naturalmente non

si può che avanzare qualche stima, o, meglio ancora, fissare

qualche obiettivo, senza il quale la tanto celebrata lotta all'evasione

rimane poco più che aria fritta. Pensiamo, come effetto di

queste riforme, a un incremento di gettito pari al 5 per cento del

gettito totale, pari cioè a 15-20 mila miliardi circa. Tale

risultato dovrebbe ottenersi a regime, ossia in 1-2 anni dall'entrata

in vigore di questo complesso di riforme, a parità di ogni

altra condizione. Sarebbe questo, secondo noi, un obiettivo ragionevole

e raggiungibile.

Veniamo ora alle eresie dal lato della spesa. L'idea che andiamo ripetendo

da tempo è che non appare comunque possibile rimettere ordine

nella finanza pubblica se non si cambia la legge sul pubblico impiego.

Di fatto, se consideriamo il ruolo originario dell'amministrazione

pubblica, che è quello della produzione di servizi, appare

impossibile procedere a un risanamento se non si recupera il controllo

su uno dei fattori produttivi, che è il fattore lavoro.

Recupero del controllo significa, prima di tutto, eliminazione di

numerose rigidità che sovente fanno del lavoratore pubblico

il principale, anche se indiretto, beneficiario dei servizi che egli

stesso produce. L'intero status giuridico del pubblico dipendente

va rivisto e qualche, ahimé troppo timido, passo in questo

senso è già stato fatto: vanno eliminate una serie di

pastoie alla moderna azione manageriale, dall'assunzione mediante

pletorici concorsi alla pratica impossibilità non solo di licenziare

ma anche di spostare il dipendente che non è d'accordo, di

promuovere i bravi e penalizzare coloro che bravi non sono, per non

parlare poi dei mutevoli e cospicui privilegi (orari di lavoro di

fatto più brevi del settore privato, minor controllo sulla

produttività, miglior trattamento pensionistico, più

miti controlli in caso di malattia, eccetera) di questo settore. Un

recente studio di Lionello Tronti e Renato Brunetta stima che la retribuzione

effettiva dei pubblici dipendenti, tenuto conto di tutti questi benefici,

sia circa tripla di quella del settore privato.

La nuova legge dovrebbe sovvertire questo stato di cose, sancire la

modalità tra amministrazioni, almeno a livello regionale, equiparare

il trattamento pensionistico, introdurre controlli di produttività

e reintrodurre le "note di qualifica", abolite sotto la

spinta del Sessantotto. Quest'ultima esigenza ne propone un'altra:

non ha senso una nuova legge sul pubblico impiego senza una legge

fondamentale sul settore pubblico che garantisca l'autonomia delle

singole unità dell'amministrazione, cioè un ampio grado

di libertà nell'organizzazione dei servizi, nonché l'introduzione

di premi e penalizzazioni pecuniarie collegate con il raggiungimento

di determinati obiettivi.

Per la scuola, per esempio, ciò significherebbe: a) la fine

delle zone" che obbligano l'iscrizione agli istituti scolastici

più vicini; b) un'ampia possibilità di sperimentazione,

variazione di orari e di programmi, eccetera; c) la determinazione

di una parte consistente della retribuzione in base ai risultati (pensiamo

a due parametri, la percentuale di studenti che sceglie quella scuola

invece di un'altra scuola pubblica "concorrente", e i risultati

agli esami). Proprio la scuola rappresenta la principale sfida-occasione

per la finanza pubblica. Il calo demografico implica che, su oltre

un milione di insegnanti oggi presenti negli istituti di istruzione

pubblica, 150-250 mila saranno resi superflui nel corso del decennio.

Finora le organizzazioni sindacali li hanno recuperati tutti, con

i metodi più fantasiosi (insegnanti "di sostegno",

eccetera), ma ciò non sarà più possibile. Come

abbiamo sostenuto altre volte, occorre pensare alla scuola come ad

un grande serbatoio di forza lavoro qualificata cui attingere, in

regime di mobilità, per le esigenze di molti altri settori,

dalle biblioteche ai musei, dagli uffici di quasi tutti i ministeri

alle poste, eccetera. Nella scuola, poi, sono possibili vistose economie

pubbliche. Basterebbe stabilire che il numero minimo di studenti per

classe è di 25 o 30; introdurre controlli più severi

contro l'incredibile assenteismo degli insegnanti; abolire i "distacchi"

che pongono diecine di migliaia di insegnanti pagati dallo Stato al

servizio di sindacati e di partiti; essere meno generosi con le esenzioni,

concesse per i motivi più vari (incarichi politici, eccetera).

Si potrebbe anche introdurre la figura dell'insegnante a tempo definito,

con retribuzione inferiore all'attuale. Le economie non si realizzerebbero

solo nella scuola ma in tutta l'amministrazione, per effetto della

mobilità (il trasferimento di personale ex scolastico ridurrebbe

la necessità di assumere). Anche qui, è difficile tradurre

in cifre l'azione di risanamento: riteniamo però che a regime,

ossia in due-tre anni, non sia irrealistico pensare di ridurre la

spesa del personale di circa 10-15 mila miliardi, una cifra che si

colloca tra il 5 e l'8 per cento del totale.

Stiamo conducendo pazienti ricerche per veder quali altri settori

della spesa pubblica potrebbero essere ridimensionati.

Riteniamo che i migliori risultati si potrebbero ottenere con enti

pubblici a carattere locale o distribuiti sul territorio. Non siamo

per una loro abolizione indiscriminata, come si è già

tentato senza fortuna, bensì per un loro graduale passaggio

a un'ottica intermedia tra pubblico e privato, con riduzione dei finanziamenti

pubblici.

Un primo esempio sono i contributi INPS ai padronati (di fatto un

finanziamento occulto ai sindacati e una pressione per l'aumento indiretto

della spesa pensionistica, là dove contribuiscono a procurare

pensioni non dovute, specie di invalidità). Attualmente tali

finanziamenti sono di 1.000 miliardi l'anno.

Un secondo esempio riguarda la spesa del ministero del Lavoro per

l'istruzione tecnica e professionale, elevata e ben poco produttiva.

Un terzo esempio sono le Camere di Commercio; la componente pubblica

del finanziamento potrebbe ancora essere ridotta mentre potrebbe esserne

incentivata la mentalità imprenditoriale, espressa nel considerare

i fruitori dei servizi come clienti anziché come utenti.

C'è molto spazio per tagli di spesa anche nelle Università:

per esempio, riducendo i contributi statali ai singoli atenei in misura

pari al costo dei corsi che hanno meno di 10 esami o 10 studenti promossi

all'anno (ce n'è una quantità enorme) o annullando quelli

all'Università di Camerino (costerebbe meno mandare i futuri

laureati a studiare nelle migliori università americane). Occorrerebbero

poi controlli sull'assenteismo dei docenti.

Infine, riteniamo che i servizi di numerosi enti potrebbero essere

resi più efficienti e fatti pagare più cari a chi li

usa. Gli enti o servizi in questione vanno dalla Gazzetta Ufficiale

a buon prezzo, mal stampata e poco reperibile, alle carte dell'Istituto

Geografico Militare (poco costose e difficili da trovare).

Obiettivo sensato è quello di ottenere dall'insieme dei provvedimenti

minori spese e/o maggiori incassi per circa 8-10 mila miliardi.

Complessivamente

quindi, come si può osservare dalla tabella qui sotto riprodotta,

si otterrebbe, nel giro di 2-3 anni, un miglioramento valutabile in

33-45 mila miliardi. E questo senza mettere in conto inasprimenti

fiscali, riforme pensionistiche, tagli alla sanità e privatizzazioni,

tutte cose in vario modo realizzabili.

Come si può vedere, la nostra Finanziaria sarebbe particolarmente

"comoda'' per un ministro del Tesoro. Sarebbe però molto

"scomoda" dal punto di vista politico perché inciderebbe

davvero sui rapporti di potere e sulla distribuzione dei redditi in

Italia. Taglierebbe rami secchi, imporrebbe cambiamenti. Ci sarà,

in questa legislatura, un governo in grado di muoversi lungo queste

linee?

Per i contribuenti di tutta la Cee, le novità non vengono più

solo dai governi nazionali ma anche, in misura crescente, da Bruxelles.

Il nuovo spettro fiscale che gira per l'Europa si chiama "ecotassa"

e consiste in un prelievo, ingentissimo, sui consumi di combustibili

fossili di tutta l'area comunitaria: addirittura 10 dollari al barile

di petrolio greggio (o quantità di altri combustibili che producono

energia equivalente). L'ecotassa potrebbe passare in fretta dai tavoli

degli uffici studi alle colonne della Gazzetta Ufficiale Europea e

diventare obbligatoria per tutti con pochissima discussione: piace,

infatti, a molti.

Piace, in primo luogo, ai futuri beneficiari. L'euroburocrazia si

trova infatti a disporre di risorse finanziarie assolutamente inadeguate

alle proprie necessità (qualcuno potrebbe dire: alle proprie

ambizioni), soprattutto perché largamente divorate dalle spese

di sostegno all'agricoltura. Queste, nel 1990, hanno assorbito ben

il 54,7 per cento del totale, lasciando spazi esigui alle cosiddette

l'azioni strutturali", ossia alla politica industriale, con interventi

in materia di trasporti, ricerca scientifica e tecnologica, alla politica

regionale, eccetera. La preoccupazione per le esiguità del

bilancio si proietta poi pesantemente sul futuro, in quanto le risorse

derivanti dai dazi alle frontiere esterne - l'entrata caratteristica

delle finanze comunitarie - tenderanno strutturalmente a decrescere

con i progressi del Gatt e lo sperabile accordo mondiale sulla libertà

dei commerci che dovrebbe scaturire dall'Uruguay Round. L'ecotassa

farebbe piovere in un colpo solo e in maniera relativamente semplice

una notevolissima massa di risorse finanziarie su Bruxelles. Considerando

che il consumo comunitario di petrolio e carbone è di circa

4.500 milioni di barili equivalenti annui, il prelievo corrispondente

sarebbe di 37,5 miliardi di Ecu, quasi 60.000 miliardi di lire, portando

le entrate da 46,5 a 84 miliardi di Ecu, ossia raddoppiando circa

l'eurobilancio.

In secondo luogo, l'ecotassa piace agli ambientalisti. Essa si inquadra

nel piano per la riduzione delle emissioni di anidride carbonica,

tipiche dei combustibili fossili, dai quali pare derivare il temuto

effetto serra. Tale piano ha già portato Bruxelles ad approvare

norme tassative che limitano le emissioni di ciascun Paese della Comunità

e obbligano le imprese a importanti investimenti. Il piano dovrebbe

risultare già sufficiente di per sé, ma l'idea di appoggiarlo

con lo strumento fiscale, come ulteriore incentivo all'uso di altre

fonti di energia, è indubbiamente benvenuta in questo segmento

dell'opinione pubblica, che sovente nutre forti pregiudzi anti-industriali.

L'ecotassa può però, in terzo luogo, piacere non solo

agli ambientalisti ma all'opinione pubblica in generale, in quanto

può essere presentata come strumento in grado di migliorare

la qualità dell'ambiente e prevenire l'autodistruzione della

specie umana. I temi tecnologici toccano una corda molto sensibile

nel cuore degli europei, come dimostra il successo commerciale di

molti prodotti "verdi", dai detersivi agli alimenti. Inoltre,

come per tutte le imposte indirette, la parte attiva della popolazione

nutre ragionevoli speranze di riuscire a ribaltarla, almeno in parte,

su altri. Noi invece guardiamo a questa prospettiva con notevole diffidenza

per almeno quattro buoni motivi.

Siamo scettici nei confronti della burocrazia di Bruxelles. Pur senza

condividere le posizioni estreme della signora Thatcher, che considerava

gli euroburocrati più o meno come incarnazioni del demonio,

riteniamo che un aumento senza controllo del loro potere sia comunque

da evitare. Prima di introdurre l'ecotassa vorremmo veder ridurre

i sussidi all'agricoltura. Riteniamo che nel breve periodo non ci

sarà alcun effetto positivo sull'ambiente. Tutti gli studi

in materia sono concordi nel dimostrare che l'aumento dei prezzi energetici

non fa assolutamente calare il consumo di energia. C'è quindi

la prospettiva che si continui a bruciare carbone e petrolio come

prima, semplicemente pagandoli il 40 per cento in più.

Nel lungo periodo le emissioni si ridurranno solo se l'ecotassa sarà

accompagnata da importanti interventi istituzionali, ossia da programmi

di investimento in energie rinnovabili e soprattutto nel settore nucleare.

Se davvero si decidesse per l'ecotassa occorrerebbe dedicare ampie

risorse del bilancio Cee (rispetto all'1,5 per cento appena di oggi)

alla ricerca energetica e ai controlli di sicurezza nucleari. E andrebbero

conclusi accordi internazionali, altrimenti gli eventuali buoni risultati

ambientali derivanti dagli sforzi europei sarebbero resi vani dall'aumento

di emissioni inquinanti in altre parti del pianeta.

In media, ogni consumatore sarà gravato di una maggiore spesa

di 110 Ecu. Il carico fiscale per una famiglia media europea corrisponderà

a circa mezzo milione di lire l'anno, un importo paragonabile a quello

di una "normale'' stangata di bilancio italiano, che rischia

di passare senza sostanziali opposizioni. Dal punto di vista dei produttori,

l'ecotassa penalizzerà la posizione competitiva delle imprese

che esportano nei mercati esterni alla Comunità; all'interno

dello stesso mercato europeo, colpirà maggiormente i Paesi,

come l'Italia, più dipendenti dalle fonti fossili, rispetto

a quelli che hanno sviluppato il nucleare.

Non vogliamo far sorgere equivoci: anche noi riteniamo che l'ambiente

vada salvaguardato. Le soluzioni semplicistiche, come l'introduzione

di un'imposta di questo tipo, si limitano però a sottrarre

risorse e libertà di scelta ai cittadini, lasciando la questione

ambientale fatalmente e perpetuamente irrisolta.