|

|

|

|

Il colore del lavoro |

|

|

Ugo

Franciosa, Walter Del Moro

|

|

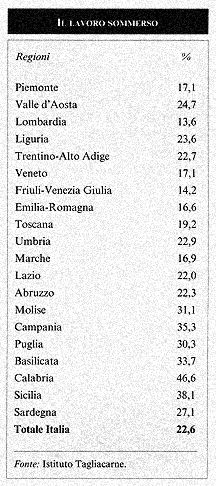

Il mercato del

lavoro italiano manda segnali sempre più contraddittori. A

Napoli, spesso presentata come la capitale nazionale della disoccupazione,

più di ottomila persone hanno respinto l'offerta da parte del

Provveditorato d'un posto da insegnante, annuale o definitivo. A Torino

ha fatto scalpore il caso della Società San Vincenzo, che si

è vista rifiutare una decina di borse di formazione e lavoro

da decine di giovani disoccupati. In Emilia, nel Triveneto, in Piemonte,

non si contano le piccole e medie imprese che non riescono a trovare

manodopera specializzata.

Poi ci sono le notizie di segno opposto. Cinema brulicanti di disoccupati di lunga durata che si contendono cinquanta posti da manovale. Venticinquemila domande per circa mille posti da sottufficiale dei carabinieri. Molte migliaia di domande per dieci posti da uditore giudiziario, cento da vigile urbano, o venti da impiegato delle ferrovie. Per non parlare delle liste degli uffici di collocamento delle maggiori città e province, dove gli iscritti si contano a centinaia di migliaia. C'è dunque più di qualcosa che non funziona nel nostro mercato del lavoro. Capire quali sono le cause, e intervenire per ridurne gli effetti, è tutt'altro che facile; ma è anche un pre-requisito necessario per intraprendere qualsiasi politica seria dell'occupazione. Un primo passo per capirci qualcosa consiste nell'abbandonare la visione astrattamente razionalista del mercato del lavoro che predomina anche tra molti che di esso si occupano, siano studiosi o imprenditori, politici od operatori del volontariato. Tale visione dice in sostanza che se uno si presenta come disoccupato, si vede offrire un lavoro che non sarà il massimo, ma è decentemente retribuito, e lo rifiuta, o è uno sfaticato oppure è uno che ha qualcosa da nascondere, tipo un lavoro in nero. Non che in parecchi casi l'una o l'altra delle due cose non siano vere. Ma la realtà dice che, salvo casi estremi, un lavoro non si cerca, non si trova, non si accetta, e nemmeno si rifiuta, sulla base di mere condizioni economiche. Tra il lavoro offerto da un'azienda e il lavoro cercato dall'individuo ci sono di mezzo la storia del soggetto, il suo percorso formativo, le sue rappresentazioni mentali di che cosa costituisce un lavoro accettabile, la percezione talora chiara e talora nebulosa di quale sia realmente la propria vocazione. Il problema è come mettere in contatto l'individuo che ha determinate qualifiche oggettive (titoli di studio, qualificazione professionale, poca o tanta esperienza) e soggettive (quelle di cui sopra) con le aziende o le amministrazioni pubbliche atte e interessate a utilizzarle nel modo più efficace. A tale contatto dovrebbe provvedere il mercato del lavoro. Se mai fosse un mercato. Ad esso manca, infatti, in Italia, la caratteristica fondamentale del mercato come istituzione sociale, che è quella di fungere da insuperabile sistema informativo. Grazie a questa sua funzione, nel resto dell'economia milioni di produttori e milioni di consumatori si incontrano ogni giorno, senza che nessuno pianifichi il loro incontro. Perché questo non avviene nel cosiddetto mercato del lavoro? Perché gli enti che dovrebbero farlo girare come sistema informativo, a partire dagli uffici di collocamento, sono oggi di un'inadeguatezza patetica. Al loro posto occorrerebbero organizzazioni specializzate, snelle ed efficienti, senza limiti al raggio di azione territoriale e alla forma giuridica - agenzie private, associazioni del terzo settore, cooperative - capaci di svolgere, sui due lati del mercato del lavoro, l'offerta da parte delle aziende e la domanda degli individui, una vera attività di marketing, utilizzando le strategie e le tecnologie più moderne. Un'attività, insomma, pagata il giusto, simile a quella che è normale svolgere per i managers in cerca d'occupazione o di una migliore posizione; ma che non v'è più ragione - a fronte delle clamorose contraddizioni ricordate all'inizio - di non estendere all'intero mercato del lavoro. Oltre a tutto, avendo bisogno di personale, tali agenzie creerebbero di per sé un bel po' di nuova occupazione. Com'è avvenuto negli Stati Uniti, tanto spesso citati a sproposito quando si parla di "job creation", ma che in questo settore hanno davvero creato oltre mezzo milione di posti di lavoro negli ultimi cinque anni. Dalle considerazioni generali discendiamo "per li rami". Il mercato del lavoro italiano può ragionevolmente radiografarsi così: ci sono troppi disoccupati (tre milioni di persone almeno); troppo pochi occupati (venti milioni, contro i venticinque della Gran Bretagna, Paese con la stessa nostra popolazione); c'è dualismo insopportabile tra il settore regolare iperprotetto (i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, pari a circa 13-14 milioni) e il sommerso (che sembra oscilli tra gli otto e i dieci milioni di posizioni lavorative - tra doppi lavori, lavori neri, lavori irregolari - che danno origine a circa quattro milioni di redditi da lavoro equivalenti al tempo pieno), sommerso che non ha alcuna protezione e non paga tasse né contributi; c'è, inoltre, un ulteriore e ancora più insopportabile dualismo tra regioni del Nord con piena occupazione e regioni del Sud con piena disoccupazione (con tassi medi di oltre il 25 per cento), e tanto lavoro irregolare; il livello della mobilità tra settori e tra regioni è molto basso, quasi nullo; la contrattazione collettiva è ancora pressoché tutta appannaggio del livello nazionale; il settore pubblico, oltre che essere di dimensioni considerevoli (circa quattro milioni di addetti), si caratterizza per la sua inefficienza e rigidità; da ultimo, c'è un livello estremamente limitato di entrate e (soprattutto) uscite nella e dalla occupazione (difficile licenziare; difficile essere assunti). Come si può ben vedere, le ragioni del malfunzionamento del mercato del lavoro italiano non solo sono molteplici, ma sono tutte strettamente interconnesse, come in un sistema di vasi comunicanti: l'eccesso di garanzie per i lavoratori dipendenti spiega, in gran parte, il sommerso e il dualismo Nord-Sud. Ma troppo pochi occupati che pagano tasse e contributi vuol dire anche alto costo del lavoro (per il mercato ufficiale) e, quindi, ancora spiazzamento per le attività marginali; l'eccesso di centralizzazione della contrattazione impedisce, inoltre, la flessibilità salariale e, di conseguenza, l'occupazione regolare per le aree a bassa produttività. E il circuito perverso potrebbe continuare. Che fare, allora? Puntare soltanto sulla soluzione di uno squilibrio (ad esempio, cambiare le regole sui licenziamenti), sperando che tutto il resto vada, come d'incanto, a posto da solo? Non pare proprio. Il rimedio potrebbe essere peggiore del male. Cambiare infatti le regole sulle uscite (rendere più facili i licenziamenti), senza modificare gli altri rubinetti di controllo dei vasi comunicanti potrebbe far precipitare il sistema in una situazione di caoticità e di squilibrio più grave dell'attuale: sicuramente aumenterebbe il sommerso, si aggraverebbe il fossato Nord-Sud, aumenterebbe a dismisura il potere contrattuale degli "insiders" (gli occupati ad alta qualifica, difficilmente licenziabili) e si allargherebbero le file degli "outsiders" (quelli che stanno fuori e non riescono ad entrare). Approcci parziali non servono. Occorre, invece, intervenire su tutta la tastiera degli squilibri, e simultaneamente: più flessibilità contrattuale (meno vincoli, meno costi, meno regole); drastica riduzione degli oneri contributivi; regole e protezioni (minimali) uguali per tutti (tanto nel pubblico, quanto nel privato, nella grande come nella piccola-piccolissima impresa, nel lavoro autonomo come nel lavoro dipendente), per avere più mobilità tra settori e tra tipi di impresa; più contrattazione in azienda, in ragione dei livelli di produttività effettivamente raggiunti, così da avere più flessibilità salariale (tra settori, tra dimensioni, tra aree...); più servizi reali agli occupati (quando perdono il posto), e agli inoccupati per trovarlo; eliminazione, una volta per tutte, dell'equo canone, per liberalizzare finalmente il mercato della casa, così da consentire un'autentica mobilità territoriale del lavoro... E a questo punto ci si potrebbe anche fermare perché, paradossalmente, con una modernizzazione del mercato del lavoro di questa portata e di questa intensità sarebbe del tutto ininfluente cambiare le attuali regole sui licenziamenti: imprese e lavoratori non avrebbero più alcun motivo di contenzioso. Sarebbe il mercato, con il suo stesso funzionamento e con le sue opportunità, a risolvere ogni problema sia di incontro tra domanda e offerta sia di distacco in caso di inefficienza del lavoratore o di crisi aziendale. E passiamo al sommerso, che ha il color nero. Per combattere questo fenomeno, che pone l'Italia ai vertici delle graduatorie europee, il Centro Studi della Banca d'Italia propone (o consiglia) una ricetta in tre punti: riduzione del carico fiscale, semplificazione delle procedure burocratiche, maggiori controlli. Secondo i dati Istat, della cifra complessiva dei "sommersi", circa due milioni di unità sono lavoratori con una seconda attività. Alta la percentuale del "nero" nell'edilizia e nel commercio. L'incidenza del sommerso nel lavoro edile pesa in maniera sensibile sulle statistiche della disoccupazione meridionale: in altre parole, proprio perché l'edilizia ha una forte incidenza nell'economia meridionale, l'alta percentuale del "nero" falsa i dati sull'occupazione. La conferma viene dalla stessa Banca d'Italia: circa il 70 per cento dei lavoratori edili viene considerato "non regolare" dalle statistiche dell'istituto di emissione. Più o meno un identico rapporto è registrato anche per l'agricoltura, altro settore trainante in diverse aree delle regioni meridionali. E' per queste ragioni, ad esempio, che in Calabria quasi un lavoratore su due risulta "irregolare", o comunque non censito dai dati ufficiali sul totale degli occupati. Cifra che sale a più di un terzo in Sicilia, in Campania, in Basilicata. Bassissime le medie dell'"Italia ricca". Il lavoro di una volta è scomparso e i sociologi del lavoro, con poche eccezioni, non se ne sono accorti, scrive Franco Ferrarotti. Concentrarsi nella contemplazione del proprio ombelico - aggiunge - può riuscire un'operazione piacevole, ma alla lunga dà luogo a qualche inconveniente. Le scienze umane, come si chiamano in Francia, o le scienze sociali, come si preferisce dire nei Paesi di lingua inglese, hanno svolto forse per troppo tempo un discorso "interno". La sociologia del lavoro non è sfuggita del tutto a questa tentazione. Un sottile, persistente disagio serpeggia anche fra questi specialisti. La ragione è intuibile e non va cercata troppo lontano. Si tratta di valenti ricercatori che rischiano di perdere l'oggetto di ricerca. Il lavoro umano, specialmente il lavoro industriale, va cambiando in maniera più rapida e più radicale del previsto.

|

|

Tutti i diritti riservati © 2000 |