|

|

|||||||

|

|||||||

La Fiat. E il futuro |

|||||||

L. Bod. |

|||||||

La parola d’ordine delle élites è

|

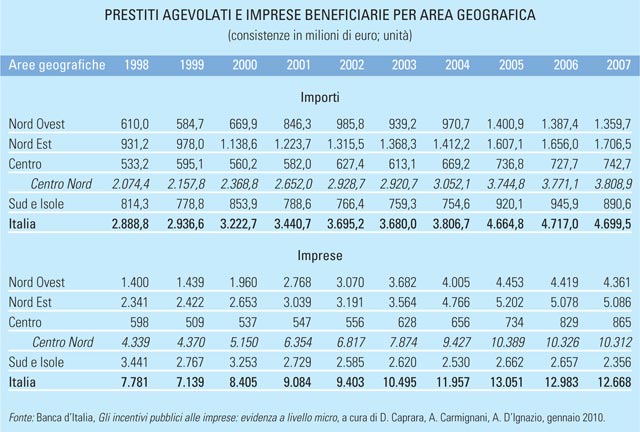

Lasciando chiudere Termini Imerese, Roma creerebbe un’opportunità straordinaria: quella di cambiare, sperabilmente per sempre, le modalità dell’interazione tra Fiat e politica nel nostro Paese. L’impresa torinese non è molto amata da parte del governo, e questo è noto. Le ragioni sono facilmente comprensibili. I ceti sociali che sostengono la maggioranza nel Nord sono in larga misura l’“anti-Fiat” per antonomasia: commercianti, artigiani, professionisti, lavoratori e imprenditori cresciuti senza protezioni politiche, che magari hanno ricevuto loro pure, a vario titolo, qualche “aiutino”; ma a cui, da sempre, sembra innaturale e ingiusto che il ciclope di Torino assorba come una spugna risorse provenienti dai portafogli di tutti i contribuenti. Insomma, i suoi privilegi vengono da lontano, e si spiegano alla luce della storia politica del nostro Paese. Si spiegano, non si giustificano. Perché, come sempre, la protezione pubblica è stata avvelenata: schermando per anni e anni Fiat dalla concorrenza, ne ha fatto un’impresa anchilosata, incapace di reggere l’urto della globalizzazione.

Il turn around di Torino degli ultimi anni ha del miracoloso, e in parte è dovuto proprio a quel lento sfilacciarsi della relazione privilegiata col Palazzo che si è andata determinando con la Seconda Repubblica. La chiusura di Termini Imerese può essere l’ultimo, o uno degli ultimi atti di quella storia, con la restituzione di Fiat alla normalità del rischio e del mercato, dove è stata riportata dalla sua attuale leadership. Ora, però, la politica dominante, che ha con Torino anche un rapporto conflittuale, deve giocare una vecchia partita: evitare emorragie di occupazione nel brevissimo periodo in territori difficili (Sicilia, forse anche Campania), significa impegnarsi in una serie di scambi, senza dimenticarsi di rinfacciare a chi di dovere che è tempo di saldare i debiti. È una strategia credibile? Lo Stato non è azionista di Fiat, e non è possibile considerarlo tale a fronte dei sussidi stanziati in passato. L’argomento che Fiat non sarebbe riuscita a tirare avanti senza aiuti pubblici è solo in parte persuasivo: quegli aiuti non ne hanno sostenuto lo sviluppo, le hanno solo consentito di andare avanti per troppi anni senza rimuovere le sacche di inefficienza al suo interno. Il compromesso di una vendita agevolata dello stabilimento di Termini a qualche altra impresa può essere la quadratura del cerchio. Marchionne dice che Fiat, rifiutando gli incentivi, produrrà 350mila vetture in meno. Vuol dire che in passato l’assenza di altri imprenditori del settore nel nostro Paese è stato il frutto di decenni di protezionismo; ma, specularmente, che fra poco lo spazio per concorrenti ci sarà. E qui siamo al paradosso. Accettando che Termini muoia di morte annunciata, oppure cercando un compratore straniero, il governo è costretto comunque ad abbandonare l’approccio protezionista. Ma non lo si può fare, senza accettare che Fiat oggi è un’impresa privata che cerca di competere in un mercato difficile, caratterizzato da una crisi da eccesso di capacità produttiva (crisi che investe anche i produttori giapponesi), nel quale tutte le case automobilistiche del mondo dovranno drasticamente ristrutturarsi. Ostacolare questo processo non vorrà dire proteggere l’occupazione, ma indebolirla ancora di più, nel medio periodo. Eppure, oggi non mancano argomenti solidi perché l’Europa riconosca l’eccezione italiana. Il Mezzogiorno è la regione depressa più estesa e più popolosa dell’area euro, e i documenti interni della Commissione europea ascrivono proprio alla condizione del Sud d’Italia il fallimento complessivo delle politiche comunitarie di coesione.

Abbiamo superato da poco il ventesimo anniversario della riunificazione della Germania. Alla fine del 1989 Helmut Kohl si trovò di fronte alla parte orientale ridotta più o meno come oggi il nostro Sud. E decise di legare la sua storia politica (e i bilanci pubblici del suo Paese) a un compito immane: parificare le condizioni dell’Est a quelle dell’Ovest. Oggi quell’obiettivo è stato in gran parte raggiunto: la Germania ex Orientale ha più che dimezzato il gapdi ricchezza rispetto al resto del Paese. Quale maledizione impedisce che la storia tedesca possa ripetersi in un altro angolo così importante dell’Europa unita? |

||||||

|

|||||||

|

Tutti i diritti riservati © 2010 |

|||||||