Scatole vuote.

La vera anomalia del Paese consiste nel fatto che

si continui

ad istituire enti

territoriali senza mai procedere, contestualmente,

a un riordino degli enti preesistenti.

|

|

| Particolare del “Nettuno”, in Piazza della Signoria, a Firenze. |

|

Donato Antonaci Dell'Abate - www.arteinsalento.it |

L’articolo 114 della Costituzione, come modificato dalla legge costituzionale n. 3/2001, al primo comma recita: «La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato». La formulazione non è felice. In particolare, è stridente la riduzione del concetto di “Stato” a mero apparato burocratico. Molto più elegante la formulazione originaria del 1948: «La Repubblica si riparte in Regioni, Province e Comuni».

Il Legislatore costituzionale del 2001 ha confermato il precedente assetto per cui ci devono essere tre distinti livelli di governo del territorio. In ordine crescente: comunale, provinciale e regionale. Livelli tutti considerati necessari, nel senso che non potrebbero non esserci. E ha aggiunto un eventuale quarto livello, quello delle Città metropolitane. La legge 5 maggio 2009, n. 42, di delegazione legislativa al Governo in materia di federalismo fiscale, stabilisce all’articolo 23, secondo comma, che le Città metropolitane “possono” essere istituite, nell’ambito di una regione, nelle aree metropolitane in cui sono compresi «i comuni di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria». Nell’elenco manca proprio il comune italiano con maggior popolazione in assoluto, Roma, ma ciò si spiega perché per Roma è previsto uno specifico ordinamento in quanto Capitale. La stessa legge, nell’introdurre norme transitorie per le Città metropolitane, considera soltanto le regioni ad autonomia ordinaria. Però quelle a statuto speciale hanno già previsto “aree metropolitane”: è il caso di Trieste, Cagliari, Palermo, Catania e Messina. In totale, qualora le complesse procedure di attivazione – che prevedono anche il referendum popolare – andassero tutte a buon fine, potrebbero essere istituite in Italia 14 Città metropolitane, più Roma. A fronte di questi nuovi enti, potrebbero sopravvivere, sia pure in forme residuali e comunque ridimensionate in termini di competenze territoriali, le corrispondenti province.

Il fatto di aver previsto nella Costituzione un livello di governo territoriale ancora solo teorico, qual è appunto la Città metropolitana, non costituisce la novità più importante della riforma costituzionale dell’ottobre 2001. L’innovazione più significativa, dagli effetti potenzialmente dirompenti, è che il nuovo testo dell’articolo 119 della Costituzione stabilisce che tutti e quattro i livelli di governo territoriale contemplati debbano avere, ciascuno, «autonomia finanziaria di entrata e di spesa»; nel senso che dispongano di «risorse autonome», con possibilità di stabilire e applicare «tributi ed entrate propri», sempre, s’intende, in armonia con la Carta costituzionale e secondo i princìpi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.

La legge, com’era da aspettarsi, è molto complessa; ma, al contempo, è una scatola vuota, nel senso che la concreta fisionomia dell’ordinamento che ne deriverà dipende dai contenuti dei singoli decreti legislativi che saranno emanati e questi saranno espressione di scelte tra una pluralità di opzioni molto differenti fra loro.

Per quel che riguarda l’esercizio delle funzioni amministrative, l’articolo 118 della Costituzione, anch’esso riformulato, stabilisce che esse «sono attribuite ai Comuni», cioè dovrebbero essere organizzate a livello di governo più vicine ai cittadini. I Comuni italiani sono 8.100. Con beneficio d’inventario, nel senso che potrebbe essercene qualcuno in più. Il dato più rilevante è che in oltre 5.800 Comuni, cioè nel 72% del totale, la popolazione è inferiore a 5.000 abitanti. Ciò significa che mancano le condizioni strutturali minime per organizzare in modo efficiente i servizi da rendere ai cittadini. Per sopperire alle inadeguatezze strutturali, dovrebbe soccorrere il principio costituzionale della sussidiarietà(in senso verticale): le funzioni amministrative che non possono essere assicurate a livello comunale saranno “conferite” a livello di governo territoriale immediatamente superiore (Province), e, se anche questo è inadeguato, saranno conferite alle Città metropolitane, quindi alle Regioni, infine allo Stato, fino a raggiungere la soluzione idonea a rispondere ai bisogni dei cittadini amministrati.

Oltre a quello della sussidiarietà, sono richiamati altri due princìpi: quello della “differenziazione”, secondo il quale i diversi livelli di governo territoriale devono svolgere funzioni amministrative diverse, senza doppioni di strutture e uffici; e quello della “adeguatezza”, cioè dell’idoneità ad assolvere ai propri compiti istituzionali.

In Italia le Province già istituite sono 110. Le ultime tre sono quelle di “Monza e Brianza” in Lombardia, di “Fermo” nelle Marche, e di “Barletta-Andria-Trani” in Puglia. I loro organi sono regolarmente costituiti. Malgrado le ricorrenti proposte di soppressione delle Province (che richiederebbe comunque una revisione costituzionale), negli ultimi tempi il numero è costantemente cresciuto. Ad esempio, dal 2001 in Sardegna sono state create quattro nuove Province: “Olbia-Tempio”, “Medio Campidano”, “Carbonia-Iglesias”, “Ogliastra”.

Il fatto che si trovino tutte agli ultimi posti, per popolazione residente, nell’elenco delle Province italiane, non significa che la loro istituzione non abbia risposto ad esigenze fondate: in particolare, la volontà di valorizzare territori economicamente depressi, perché collocati in zone interne, o periferiche. La vera anomalia consiste nel fatto che si continui ad istituire enti territoriali senza mai procedere, contestualmente, a un riordino degli enti preesistenti. In altre parole: non va bene che l’unica politica legislativa concretamente perseguita sia quella di aumentare gli enti.

|

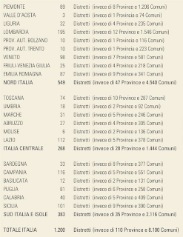

Lasciamo la parola alle cifre, che hanno una loro forza, più efficace di qualsiasi analisi. Poiché l’ultimo censimento generale della popolazione risale al 2001 (i censimenti si tengono ogni 10 anni), riportiamo i dati più aggiornati disponibili, quelli accertati dall’Istat al gennaio 2009. Il quadro riassuntivo dei livelli di governo territoriale già istituiti in Italia e operativi è il seguente:

Anche sulle Regioni sarebbe necessario avviare una riflessione. La Costituzione lascia intendere che la condizione strutturale minima perché possa sussistere una Regione è che abbia almeno «un milione di abitanti». L’enunciazione di questo criterio non ha impedito, in passato, che fosse costituita la Regione Molise.

La propensione a moltiplicare gli enti territoriali ha una prima spiegazione nella tendenza della “classe politica” ad accrescere il numero di “posti”, cioè di ruoli istituzionali, in cui possa collocarsi. Così, quando le istituzioni rappresentative sono o si fanno risultare insufficienti rispetto al numero degli aspiranti a un ruolo istituzionale, si creano nuove istituzioni. Dunque, come ci ha fatto sapere lo studioso della politica Gaetano Mosca (1858-1941), la questione è più antica rispetto alle odierne inchieste sulla “casta”. La classe politica ha sempre costituito un’oligarchia, con proprie logiche di affermazione mondana, distinte dai problemi della generalità del popolo. Già nell’antica Roma era previsto un cursus honorum, corrispondente a quella che con linguaggio moderno si definisce “carriera” politica.

Gli aspetti degenerativi che si riscontrano nell’Italia dei nostri giorni, tanto frequenti quanto preoccupanti, vanno ricondotti al fatto che nella massa dei politici di professione sono sempre meno avvertiti e fanno sempre meno presa quei motivi ideali che costituivano un freno al dilagare del malcostume. Pensiamo all’idea del bene comune, o al “senso dello Stato”, o all’amor di Patria. Di conseguenza, fatte le dovute eccezioni, la professione politica il più delle volte si risolve in un percorso di autopromozione sociale, ossia nel cercare vantaggi, opportunità e beni materiali per se stessi, finanziati con denaro pubblico. Il resto è ipocrisia, o teatro.

Una qualche colpa della tendenza all’aumento degli enti territoriali va ricondotta pure ai Padri costituenti, che furono portatori di una reazione, storicamente comprensibile, all’esperienza del regime fascista, che aveva mortificato le autonomie locali, prevedendo che ogni Comune fosse amministrato da un Podestà, nominato da Roma. Così, nel ‘48, i Comuni vennero configurati come realtà di fatto derivate dal processo storico, che il Legislatore repubblicano doveva limitarsi a riconoscere. Non solo. La Costituzione prevedeva che i Comuni potessero soltanto aumentare: «La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni».

Tuttavia, la Storia non si arresta mai: è continuo processo. Infatti, la realtà attuale degli enti territoriali è ben diversa da quella del tempo dei Costituenti: numerosi Comuni sono ormai un residuo storico e hanno pochissimi abitanti; si pensi, in particolare, a quelli delle zone interne e montane più colpite dall’abbandono delle colture agricole e silvo-pastorali oppure dalle forti migrazioni. Citiamo per tutti il caso dell’isola di Salina, dove sono istituiti tre Comuni diversi, mentre tutte le altre sei isole dell’arcipelago delle Eolie sono inquadrate in un altro Comune, quello di Lipari.

A ben vedere, quello degli insaziabili appetiti della “casta” dei professionisti della politica non è l’argomento più importante per dimostrare l’esigenza di ridurre e razionalizzare i livelli di governo del territorio. È vero che i Comuni con poche centinaia di abitanti continuano ad eleggere un Sindaco e dei consiglieri comunali, si avvalgono di un certo numero di assessori, dispongono comunque di un minimo apparato burocratico. Ciò contribuisce ad accrescere la spesa pubblica. Tuttavia, la vera questione è che l’inadeguatezza strutturale si traduce fatalmente in fragilità istituzionale, anche nei casi in cui operino amministratori di fatto onesti, che si prodighino senza risparmio di energie per far fronte ai bisogni delle comunità amministrate.

Nutriamo poco entusiasmo per il federalismo. La nostra Costituzione già affermava ciò che è essenziale: «La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i princìpi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell’autonomia e del decentramento» (art. 5).

Il federalismo, tuttavia, da oltre un decennio è presente nell’agenda delle principali forze politiche. Già la legge del gennaio ‘97 prevedeva che una Commissione parlamentare bicamerale per le riforme costituzionali esaminasse le proposte di modifica della “Forma dello Stato”. E non mancarono critiche sul lavoro di elaborazione compiuto dai commissari: non perché allora si fosse peccato di inciucio, come si disse con termine poco elegante, ma perché la riforma della nostra Carta richiede maggioranze parlamentari più ampie di quelle che, di volta in volta, sostengono un governo; e chiama in causa forze politiche che stiano fuori dalle logiche proprie degli schieramenti di appartenenza. Tatticismi, furbizie, princìpi di “bandiera” non dovrebbero essere consentiti se si discute per riformare la Costituzione. Soprattutto in questo campo servirebbe quel “senso dello Stato” divenuto sempre più merce rara.

Comunque, un elementare realismo impone di prendere atto che la riforma del 2001 è un fatto compiuto, piaccia o non piaccia. Di conseguenza, si tratta di proporre quelle correzioni che sono indispensabili per evitare danni e, nello stesso tempo, di cogliere alcuni dati positivi che pure da quella riforma discendono.

Tra questi, la spinta a riformare il Senato. Un ordinamento federale richiede una sede di rappresentanza e di raccordo istituzionale delle Regioni e del complessivo sistema delle autonomie locali, in cui si cerchi l’armonizzazione delle esigenze regionali e locali con l’interesse alla coesione nazionale. La riforma del Senato metterebbe in moto, a sua volta, la fine del bicameralismo perfetto, con una differenziazione delle funzioni tra i due rami del Parlamento. Il Senato conserverebbe potestà legislativa nei limiti stabiliti dalla Costituzione, ad esempio, per l’approvazione di modifiche alla Carta o di altre leggi costituzionali), mentre la potestà legislativa generale resterebbe attribuita alla sola Camera dei Deputati. La riforma consentirebbe la riduzione del numero dei senatori, non più eletti dal corpo elettorale, ma dai rispettivi Consigli regionali, in modo da rispecchiarne l’indirizzo politico. A ciascuna Regione o Provincia autonoma spetterebbe un numero fisso di senatori (ad esempio, tre), più un altro numero variabile, in proporzione alla popolazione legale residente.

Ma cosa succederebbe se venisse confermato l’attuale ordinamento dei Comuni e delle Province, con l’aggiunta delle Città metropolitane? I sostenitori del federalismo asseriscono che questo attiverebbe una logica virtuosa: servirebbe a responsabilizzare gli amministratori. In realtà, se in un’area geografica si determinassero gravi emergenze, è nelle cose che lo Stato e le altre Regioni non potrebbero restare a guardare. Né basterebbe un inasprimento delle sanzioni giuridiche a carico di amministratori disonesti o incapaci. Lo Stato dovrebbe intervenire con risorse, soprattutto finanziarie, per risolvere situazioni di profonda crisi.

Allora, l’unico modo di responsabilizzare gli amministratori sarebbe quello di evitare frammentazioni e sovrapposizioni di competenze fra i vari livelli di governo del territorio.

E ciò potrebbe verificarsi soltanto se Comuni, Province e Città metropolitane venissero sostituiti dai “Distretti di governo territoriale”, unici enti locali di livello sub-regionale, con un Governatore e con componenti di giunte esecutive rapportati alla popolazione residente, con territorio individuato dalle Regioni e dalle Province di Trento e Bolzano, con conseguente soppressione di Province, Città metropolitane e Comunità montane, con la riduzione drastica di dipendenti pubblici e di burocrazie parassitarie.

La nuova geografia amministrativa che emergerebbe, sempre in base ai dati demografici 2009 dell’Istat, e in attesa del censimento del 2011, sarebbe la seguente:

Criteri generali di istituzione dei Distretti ispirati a quattro parametri fondamentali:

- dato storico, vale a dire legami tradizionali, culturali, ambientali, che accomunano varie realtà locali;

- dato economico, cioè considerazione delle prevalenti vocazioni produttive di aree omogenee;

- esigenze di buona amministrazione, ossia definizione di ambiti territoriali ottimali suscettibili di realizzazione di economie di scala, soprattutto nella gestione dei beni e dei servizi;

- dato demografico, cioè individuazione di dimensioni demografiche che tendenzialmente garantiscano entrate tributarie adeguate alle funzioni amministrative da disimpegnare.

|

La legge istitutiva, infine, dovrebbe stabilire quale Distretto è capoluogo della Regione.

Si è detto l’essenziale. Sarebbe davvero un grande progetto di modernizzazione del Paese, che non riguarderebbe soltanto il mondo politico (dei politici), ma coinvolgerebbe anche le Università, le Organizzazioni degli imprenditori, i Sindacati. Che è come dire, tutti coloro che sono seriamente interessati a un generale riordino istituzionale del territorio, per conseguire condizioni di effettiva, efficace governabilità. |